|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

金融庁においては、先般(7月28日)、「平成16検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」を公表し、平成16検査事務年度における検査の実施方針や実施予定数を明らかにしました。検査基本方針及び検査基本計画の概要は、以下のとおりです。 (注)平成16検査事務年度:平成16年7月〜平成17年6月 |

|||||||||||

1 |

.検査基本方針の概要 本検査事務年度の検査基本方針においては、検査重点事項として、(1)強固で活力ある金融システムの構築に向けた対応、(2)中小企業再生や地域活性化への貢献に係る対応、(3)金融機関の利用者保護の確保、利用者利便の向上に向けた対応、(4)検査態勢の充実等を掲げています。 検査基本方針の特色は、次のとおりです。 |

||||||||||

|

|||||||||||

2 |

.検査基本計画の概要 本検査事務年度の検査基本計画上、預金等受入金融機関340機関、保険会社15社、証券会社等80社、貸金業者等その他の金融機関340社のほか、政策金融機関・郵政公社7機関の検査を予定しております。 |

||||||||||

※ |

「平成16検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」について、詳しくは金融庁ホームページの「報道発表など」から、「「平成16検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画」の公表について」(平成16年7月28日)にアクセスしてください。 |

||||||||||

平成16年3月期の全国銀行の不良債権残高(金融再生法開示債権ベース)は26.6兆円となっており、全体として平成15年3月期の35.3兆円と比べて▲8.7兆円減少しました。 これを内訳別にみると、比較的リスクの小さい要管理債権については▲5.5兆円の減少となり、よりリスクの大きい危険債権及び破産更生等債権については▲3.2兆円の減少となりました。 不良債権が減少した主な要因としては、要管理債権については、債務者の業況改善等により債権の健全化が進んだこと、危険債権及び破産更生等債権については、オフバランス化が進んだことが挙げられます。 |

|

※ |

平成16年3月期の不良債権の状況等について、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「16年3月期における不良債権の状況等(ポイント)」(平成16年7月30日)」にアクセスしてください。

|

早期健全化法に基づき資本増強を行った金融機関については、優先株の消却等を行うまでの間、経営健全化計画の履行状況について報告を求め、これを公表することとされています。 7月30日に、各金融機関より平成16年3月期決算に基づく履行状況の報告がなされ、各金融機関においてその内容が公表されました。金融庁においても集計ベースで公表を行っています。 |

|||||

|

|||||

※ |

経営健全化計画履行状況報告(集計ベース)及び各行の経営健全化計画履行状況報告について、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から「経営健全化計画の履行状況報告について」(平成16年7月30日)にアクセスしてください。

|

||||

1 |

.はじめに 金融庁においては、平成14年4月に施行された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の趣旨を踏まえ、政策評価の実施を通じて、 |

||||||

|

|||||||

| を目指しています。 | |||||||

2 |

.政策評価実施計画の内容 平成16年度の実施計画(計画期間:16年7月1日〜17年6月30日)においては、昨年に引き続き、実績評価、事業評価、総合評価を実施することとしています。 |

||||||

|

|||||||

※ |

平成16年度金融庁政策評価実施計画のパブリック・コメント手続について、詳しくは、金融庁ホームページの「パブリック・コメント」から「「平成16年度金融庁政策評価実施計画」の策定等について」」(平成16年7月7日)にアクセスしてください。(意見締切 平成16年11月30日) |

昨年9月12日、金融庁は、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっていることを踏まえ、当局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施する旨事務ガイドラインを改正したところであり、その情報提供件数等について、四半期毎に公表しています。 これによると、調査を開始した平成15年9月以降、本年6月30日までに、金融庁及び全国の財務局等において、5,017件の預金口座の不正利用に係る情報提供を行いました。 また、金融機関としても、預金口座の不正利用と思われる情報があった場合には、直ちに調査を行い、本人確認の徹底や、必要に応じて預金取引停止、預金口座解約といった対応を迅速にとっていくことが肝要であり、本年6月30日までに、当局が情報提供を行ったものに対し、金融機関において、2,020件の利用停止、1,327件の強制解約等を行っています。 |

|

※ |

預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について、詳しくは、金融庁ホームページの「報道発表など」から「「預金口座の不正利用に係る情報提供件数等について」(平成16年8月4日)」にアクセスしてください。

|

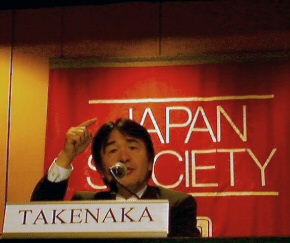

金融庁は、7月27日、本事務年度(平成16年7月〜平成17年6月)第1回目の財務局長会議を開催しました。会議においては、竹中大臣及び伊藤副大臣からの挨拶に引き続き、五味長官の挨拶、当庁各局、証券取引等監視委員会事務局及び公認会計士・監査審査会事務局から業務説明を行いました。 大臣挨拶の概要は、 「金融庁は、本年度末までに主要行の不良債権問題を解決して、構造改革を支えるより強固な金融システムを構築するための「金融再生プログラム」に基づく様々な施策を進めている。また、中小・地域金融機関については、リレーションシップバンキングの機能強化に取り組んでいる。各財務局長においては、引き続き、管内の中小・地域金融機関による機能強化計画の実施状況を把握するとともに、その着実な実行を促すなど、リレーションシップバンキングの機能強化に向けた取組を着実に進めて頂きたい。 次に、17年4月からのペイオフ解禁拡大については、各金融機関が緊張感をもって一層真剣に経営基盤の強化と収益力の向上に取り組むことにより、金融システム全体が効率化していくとの観点から、これを是非予定通り実施をしていくことが重要であると考えている。各財務局長においては、預金保険制度に対する誤解や周知不足から預金者に混乱が起きることのないよう、引き続き、適切な広報活動を実施して頂くよう、是非お願いしたい。 第3に、6月4日に閣議決定された「骨太2004」であるが、本年度末までの集中調整期間の終了後も金融セクターにおける構造改革の手綱を緩めることなく、日本の金融セクターを更に強化・充実させて、成長の基盤を築くとともに、平成16年度末を目途に「金融重点強化プログラム」を策定して国際的にも最高水準の金融機能が利用者のニーズに応じて提供されるようになることを目指すこととされている。金融庁としては、この「骨太方針」の指摘を踏まえ、「重点強化プログラム」の策定に向けて、幅広く入念に検討を進めていく必要があると考えており、その過程で各財務局長の様々な意見も是非反映させて頂きたい。 最後に、郵政民営化という非常に大きな制度設計が控えている。経済財政諮問会議において、この「民営化に関する論点整理」をしており、また「五つの原則」というのも定めている。この秋頃に基本方針が取りまとめられるということであり、それに向けて様々な議論をしているが、その過程においても是非経済の最前線の各財務局長の意見等も伺いたい。」というものでした。 副大臣挨拶の概要は、 「第1点は、中小・地域金融機関においては、リレーションシップバンキングの機能強化計画に基づき、中小企業金融再生に向けた取組みとして、早期事業再生に向けた取組みや担保・保証に過度に依存しない融資等新しい中小企業金融等の各種取組みを推進している。各財務局・財務事務所においては、管内の中小・地域金融機関の取組み状況について的確なフォローアップをよろしくお願いしたい。また、各財務局等には「中小企業金融モニタリング」をスタートして頂き、本年5月には第3回目を実施して頂いている。各財務局等においては、そこで得られた情報等を、管内の中小・地域金融機関の検査・監督はもとより、機能強化計画のフォローアップ等にも積極的に活用して頂き、地域・中小企業金融の更なる円滑化に努めて頂きたい。 第2に、金融分野における個人情報保護に関し、金融機関等において最近、顧客情報の紛失等が相次いでいることは大変遺憾である。金融分野における個人情報保護のあり方については、来年4月の「個人情報の保護に関する法律」の全面施行に向け、政府全体としての「個人情報の保護に関する基本方針」に基づき、金融審議会特別部会等で検討を進めている。今後、秋口までに、各分野における措置の内容をガイドライン等の形で網羅的に明らかにし、公表するとともに、年内には、法制上の措置の必要性を含めて、その結論を得られるよう検討を進めることとしている。金融庁としては、金融審議会等での検討結果等も踏まえ、適切に対処していきたいと考えているが、各財務局においても、所管金融機関において厳格な情報管理が行われるよう、対処して頂きたい。 第3に、外国為替証拠金取引に関し、近年、市場規模の拡大とともにトラブル・苦情が増加しており、中には訴訟や刑事事件に発展するケースも見られるなど、早急に適切な投資家保護が必要とされている。このため、金融審議会第一部会においては、本年4月以降、外国為替証拠金に関する規制のあり方について議論を行い、6月23日、報告を取りまとめたところである。本報告においては、外国為替証拠金取引を金融先物取引法の対象とすること、監督官庁への業者登録の義務付け、そして顧客の要求に基づかない電話・訪問による勧誘の禁止、業者に対する説明義務や財務規制等の所要の措置を講ずるべきこと等が指摘されており、金融庁としても、本報告を踏まえて、出来る限り早期の国会に法律案を提出すべく準備を進めていく所存である。」というものでした。 当庁各局による業務説明においては、各局における諸問題や活動状況について説明が行われ、その後、それに対する質疑・応答を行いました。 |

竹中大臣は、8月11日〜14日にかけて訪米し、ハバード前CEA(大統領経済諮問会議)委員長、カミングNY連邦準備銀行第一副総裁、セインNY証券取引所CEO(最高経営者)と会談を行いました。会談では、主に日米経済について意見交換が行われ、竹中大臣から、主要行の不良債権比率を平成16年度末までに半分程度にするという目標の達成が目前になっており、金融セクターをはじめとする我が国の改革はリアクティブなものからプロアクティブなものに変化してきていると説明し、これに対して米側からも支持を得ました。 また、ジャパン・ソサエティーでは、日本経済の現状等について講演を行い、我が国における改革の動向に大きな関心が示されました。 今回の訪米においては、金融セクター改革をはじめとする我が国の改革について、米国の経済界を中心とする幅広い層から深い理解を得ることができたという点において、非常に有意義なものとなりました。 |