アクセスFSA 第252号

Contents

「金融経済教育推進機構(J-FLEC)立上げ式」の開催

J-FLECの概要

本年4月に、金融経済教育推進機構(以下、J-FLEC)が設立されました。J-FLECは、国全体として中立的な立場から金融経済教育の機会を提供するため、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づいて設立された認可法人です。

本年1月から新しいNISAが始まり、資産形成について考える機会が増えた人もいるかと思います。しかし、金融・経済環境は日々変化しており、また、国民それぞれのライフステージや、ライフプランも異なります。そのため、国民一人ひとりが、投資に伴うリスクを踏まえつつ、個人にあった資産形成の手段を適切に選択できるようになるには、金融リテラシーを高めていただくことが必要不可欠になります。

今後、J-FLECにおいて、全国の学校・企業・公民館等への講師派遣や、個人の資産状況やライフステージに応じたアドバイスを行う無料個別相談、中立的なアドバイザーの認定・公表などの取組みが進められ、幅広い年齢層に向けて、国民一人一人のニーズに応えた金融経済教育の機会を、官民一体となり届けていきます。

J-FLEC立上げ式の開催

J-FLECは本年8月に本格稼働を迎えました。本格稼働に際し、本年8月2日に「J-FLEC立上げ式」を開催し、政府からは岸田内閣総理大臣、村井官房副長官、神田内閣府大臣政務官、井藤金融庁長官が出席しました。

|

| 写真:出迎えを受ける岸田総理 出典:内閣広報室 |

「J-FLEC立上げ式」では、岸田内閣総理大臣がJ-FLEC認定アドバイザーによる個別相談を受け付ける電話相談室を視察し、J-FLEC職員への訓示を行ったあと、金融経済教育に関する関係機関会合を実施しました。

|

| 写真:個別相談室を視察する岸田総理 出典:内閣広報室 |

|

| 写真:J-FLEC職員への訓示を行う岸田総理 出典:内閣広報室 |

J-FLEC職員への訓示では、岸田内閣総理大臣から、「国民が安心してアドバイスを受けられる環境の整備は、政府の重要施策であり、国民の金融リテラシー向上に向け、国民の目線に立った活動に邁進してほしい」とのメッセージがありました。

|

| 写真:J-FLEC職員への訓示を行う岸田総理 出典:内閣広報室 |

また、金融経済教育に関する関係機関会合では、政府の他、日本銀行、日本証券業協会、全国銀行協会、投資信託協会、信託協会、日本フィナンシャル・プランナーズ協会、損害保険協会、生命保険協会といった関係団体や、本年4月に総理大臣官邸で実施された「NISA・金融経済教育に関する車座対話」の参加者が出席しました。岸田内閣総理大臣からは、今後、J-FLECを中心とし、官民一体となって、幅広い世代に対して適切な金融経済教育を提供していくことが重要である旨、また、今回を第1回として「金融経済教育に関するハイレベル会合」を定期開催していく旨、発言がありました。

|

| 写真:金融経済教育に関する関係機関会合 出典:内閣広報室 |

金融庁としては、地方も含め国全体として、中立的な立場から、金融経済教育を受ける機会を国民に広く提供していくことが重要であると考えており、J-FLECを中心に、官民一体となって、国民の金融リテラシーの向上を目指してまいります。

財務局長会議の開催

~井林内閣府副大臣・神田内閣府大臣政務官の挨拶~

8月7日(水曜)、今事務年度最初の財務局長会議※を開催し、井林内閣府副大臣(金融担当)及び神田内閣府大臣政務官(金融担当)は、参加者に向け挨拶をいたしました。

井林内閣府副大臣 挨拶概要

地域金融機関によるM&Aの仲介・支援について、地域金融機関が、事業者に対するコンサルティング機能を更に発揮する一環として、企業の成長や円滑な事業承継等の手段として重要性が増しているM&Aの支援に、より積極的に取り組むことへの期待が高まっている。こうした背景のもと、金融庁では、地域金融機関等において、顧客企業へのM&A支援に積極的に取り組むことや、そのための業務運営体制の整備を図ることを促すとともに、M&A等を把握した場合には、どうすれば経営者保証の解除の可能性が高まるか等の説明を事業者に行うよう地域金融機関等に求める観点から、監督指針を改正することとした。金融庁として、財務局の皆様と協力し、M&A支援を含め、地域金融機関による事業者支援の取組みを一層促していく。

資産運用立国実現に向けた取組みについて、先般閣議決定された、「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」においても昨年に引き続き、資産運用立国の実現に向けた取組みが政府の重要政策として盛り込まれた。政府においては、家計の現預金が投資に向かい、企業価値向上の成果が家計に還元され、更なる投資や消費につながるインベストメント・チェーンの実現を目指している。個別の施策に関して、金融・資産運用特区については、先日、特区の対象地域や国・地域の具体的な取組等を盛り込んだパッケージを公表した。また、対外的な情報発信及びコミュニケーションの強化として、本年9月30日から10月4日をコアウィークとして、昨年に続き2回目となる「Japan Weeks」を開催し、10月3日には「資産運用フォーラム」の立ち上げイベントも開催する予定。財務局の皆様におかれても、管内の金融機関から、資産運用立国に関し参考となるご意見等、また、「Japan Weeks」の時期に企画しているイベントを聞かれた際は、金融庁にお寄せいただきたい。

|

| 写真:挨拶をする井林内閣府副大臣 |

機構・定員について、各省庁では、毎年一定の定員合理化が求められており、金融庁や財務局も対象となっている。一方で、先の国会で成立した、事業性融資推進法等の附帯決議においても、政府において、財務局における人材確保と職員の専門性向上、必要な機構・定員の確保等に努めることとされている。

金融庁としては、財務局への体制整備支援も含めて、これまで以上に、皆様との更なる連携・協働に努めていく所存。引き続き、円滑な金融行政の実施に向け、皆様のご理解とご協力をお願いしたい。

神田内閣府大臣政務官 挨拶概要

顧客本位の業務運営と金融経済教育について、資産運用立国の観点からも、金融商品の販売に当たって、顧客本位の業務運営の徹底が重要となる。家計が安心して金融商品を購入できる環境を整備する観点から、昨年の金融商品取引法等の一部改正により、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行することが義務化され、現在、法施行に向けて準備を進めているところ。金融機関において、顧客一人ひとりの知識・経験等に照らしてふさわしい金融商品を、顧客が理解できるようわかりやすく説明し販売できているか、といった基本に立ち返り、「顧客本位の業務運営」を更に進展させるべく取り組むことが期待されている。今事務年度も財務局の皆様と連携して、金融機関との対話・モニタリングを実施していきたいと考えている。

|

| 写真:挨拶をする神田内閣府大臣政務官 |

また、顧客本位の良質なサービスの提供を確保するためには、金融機関における取組みとともに、国民の金融リテラシーを高め、金融商品の適切な選択等を促していくことも重要である。こうした観点から、本年4月に設立した金融経済教育推進機構、通称J-FLECを中心に、中立的な立場から、金融経済教育を受ける機会を国民に提供していく。J-FLECは8月から本格稼働しており、2日には、岸田総理ご出席のもと、立上げ式も行われた。財務局の皆様においては、J-FLECとともに、金融経済教育の推進強化に引き続き尽力いただきたい。

金融犯罪対策について、フィッシングや特殊詐欺だけでなく、最近ではSNS型投資・ロマンス詐欺の被害が急増するなど、金融犯罪への対応はもはや一刻の猶予もない喫緊の課題である。特に、全国津々浦々、規模の大小を問わず、様々な地域の金融機関が金融犯罪に利用されており、こうした深刻な状況を放置することは許されない。先般、政府において「国民を詐欺から守るための総合対策」が取りまとめられ、金融庁としても、国民への普及啓発や法人口座を含む預貯金口座の不正利用対策など、「総合対策」に盛り込まれている様々な施策にスピード感を持って取り組んでいる。こうした金融犯罪対策を進めるにあたっては、地域の現場をよく知り、実情に応じた対応を適時に実行できる財務局の皆様のご協力が不可欠である。金融庁として、財務局の皆様とともに、国民が金融犯罪の被害に遭わない環境を整備してまいりたいと考えているので、ご協力をお願いしたい。

財務局長会議では、副大臣・政務官からの挨拶のほか、財務局長と金融庁幹部が、金融行政の当面の課題や金融庁の取組み等について意見交換を行いました。こうした課題等について、財務局長と認識を共有するとともに、引き続き金融庁・財務局が一体となって取り組んでいくことを確認しました。

|

| 財務局長会議の模様 |

※ 金融庁では、法令に基づき、地域の民間金融機関等の検査・監督に係る権限の一部を全国11の財務省財務(支)局等(沖縄総合事務局を含む)に委任しているところ、金融庁と財務(支)局等との間で十分な連携を図る観点から、3か月に一度、財務(支)局長等及び金融庁幹部が集まり、会議を開催している。

REVICareerの活用状況と今後の方針について

-

監督局総務課人材マッチング推進室

-

監督企画官 山崎 彩

-

主査 土肥 史人

-

地域経済活性化支援機構 地域企業人材部

-

部長(金融庁から出向) 西沖 悠

-

部長補佐 佐藤 雄亮

1.REVICareerの活用が急増

金融庁は「地域企業経営人材マッチング促進事業」を実施しております。本事業では、地域企業での活躍を考える大企業の社員等と、経営人材の採用ニーズを有する中堅・中小企業を地域金融機関等がマッチングするための人材プラットフォームである「REVICareer(レビキャリ)」を地域経済活性化支援機構(REVIC)が整備し、令和3年10月から稼働しています。

本事業の目的は、①地域の中堅・中小企業の経営人材確保、②地域金融機関による人材マッチングの促進、③大企業人材のセカンドキャリア支援──の3つであり、これにより大企業から中堅・中小企業への新しい人の流れの創出を後押ししています。

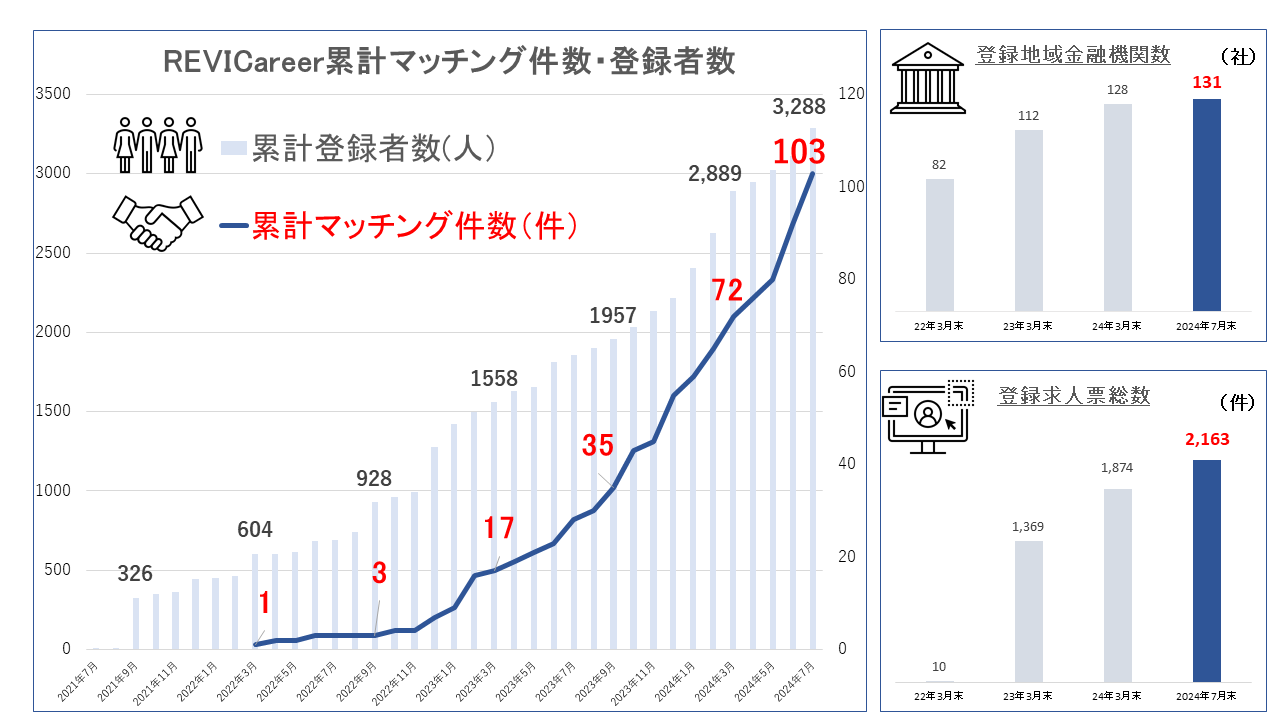

地域金融機関を始めとする多くの関係者のご協力もあり、令和6年7月末現在、マッチング累計件数は100件を超え、登録者数、求人票数、登録金融機関数も着実に増加してきています(図表1)。

|

| 図表1:REVICareerの実績 |

2.REVICareerの活用メリット

以下、REVICareerの主な活用メリットを3つご紹介します。

1つ目は『地域企業での活躍を志す大企業人材が登録』されていることです(注:大企業とは、資本金10億円以上または常時雇用する従業員数が2,000人を超える法人)。

現在では、登録者の業種、所属企業、専門分野、年齢層なども多様化しており、例えば業種は、メーカー、情報通信、流通、放送広告、不動産・建設、コンサルティング、外資系日本法人など多岐にわたっています。また、人材の年齢層は40〜50代の登録が多いですが、20〜30代の登録者も急増しています。

こうした地域志向の大企業人材に特化したデータベースは他に類がなく、地域企業のニーズにあった人材を探しやすいと思われます。さらに、本人確認及び大企業経歴の審査を通過した人材のみが登録されており、登録情報の信頼性が高い人材データベースであるため、大切な取引先への提案に当たっても安心して利用することが可能です。

2つ目は『採用企業に対する最大500万円の給付金制度』です。大企業と地域企業では待遇面でのギャップが大きく、経営人材の採用コスト等を補うため、採用人材の最長2年分の給与の30%、最大500万円の給付金制度を活用することができます。

給付金を活用した地域企業からは「良い条件を提示することで期待以上に優秀な人材を獲得することができた」「住居等の福利厚生を充実させることができた」などの評価が寄せられています。経営人材マッチングに伴って給付金を活用することは、取引先とのリレーション強化や、その経営力強化への寄与も期待できます。

3つ目は『地域金融機関の特長を発揮しやすい仕組み』です。1件ずつオーダーメイドでマッチングを行う経営人材マッチングにおいて、地域金融機関が仲介役になることは、求人企業と求職者の双方にメリットがあります。

REVICareerに登録されている求人企業は全て地域金融機関の取引先です。地域金融機関は、取引先の経営者との面談等を通じて、経営課題や人材ニーズ、財務状況等を把握しています。求人企業にとっては、人材要件の定義、採用活動、さらには採用後のフォローアップまで一貫して地域金融機関のサポートを受けることが可能となります。

また、地域企業への転職を検討している求職者にとっても、様々な企業情報を把握している地域金融機関は信頼性の高い貴重な情報源となります。

このように地域金融機関が人材の仲介役を担うことで双方が安心してマッチングを進められる仕組みとなっています。

3.今後の取り組み

前述のように、REVICareerの活用は着実に増えてきていますが、現状ではまだまだ「点」の状態であり、全国的な普及は今後の課題といえます。

そこで、引き続き、人材データベースの質・量両面での充実を図っていきます。そのために、例えば、地域企業への転職意欲の高い個人登録者を中心に、SNSや大企業での社内説明会などを通じた周知・広報を強化していきたいと考えています。

また、本年度も各地域金融機関にお伺いして直接対話を重ね、日本各地の事情やニーズ等を伺うとともに、セミナーや個別支援等を通じたREVICareer活用支援の取り組みをさらに強化していきたいと考えています。本年5月末には、本事業を実際に活用いただいた全国各エリアの地域銀行等10社にご協力いただき「REVICareer経営人材マッチング事例集」を発刊いたしました。この事例集を様々な機会に関係者の方々にご紹介してまいります。こうした取り組みにより、既にREVICareerに登録いただいている地域金融機関により一層ご活用いただくとともに、まだ登録していない地域金融機関にも登録をご検討いただけるよう、努めてまいります。

|

| REVICareer経営人材マッチング事例集 |

こども霞が関見学デーの開催

8月7日、8日の2日間にわたって、「こども霞が関見学デー」が開催されました。

本イベントは、子どもたちが職場見学などを通して親子の触れ合いを深め、夏休みに広く社会を知る体験活動の機会とすることを目的として、文部科学省を中心に霞が関の中央省庁等が参加している取組みです。

金融庁も例年、主に小学生を対象としたイベントを開催しており、今回は、お金の役割や大切さを子どもたちに分かりやすく実感してもらうため、高学年と低学年に対象を分けた金融経済教育講座などのプログラムを実施しました。

1.「金融庁おしごとトーク」

最初に、金融庁の仕事について子どもたちに知ってもらうため、現場で働く職員による「金融庁おしごとトーク」と題した業務説明を行いました。当日は監督部門、国際部門、政策部門の職員が登壇し、それぞれの業務の役割や普段どのような仕事をしているのかについて、身近な話題も交えながら子どもたちに伝えました。 金融庁の“中の人”による業務説明で、金融庁には多岐に亘った役割があることや、職場の雰囲気などについて感じ取ってもらい、また質問コーナーでは、子どもならではの目線による質問も出され、職員にとっても気づきの機会となりました。

|

| 金融庁お仕事トークの模様 |

2.金融経済教育講座

金融教育を専門的に行っている「キッズ・マネー・ステーション」による、金融経済教育講座を実施しました。今回は、高学年向けとして「日本のお金・世界のお金」、低学年向けとして「キッズマネーすごろく」の講座を行いました。

子どもたちが物やお金の大切さを知り「自立する力」を持つようにという想いで設立された団体。

全国に約300名の講師が在籍し、自治体や学校などで、児童・生徒向け、親子向けのマネー教育・キャリア教育・消費者教育の講座を多数実施。

8/7「日本のお金・世界のお金」

-

ー小峯洋子講師、中本珠江講師ー

「ハンバーガーから学ぶお金」では、その材料が様々な国から来ていることを知り、円高・円安になったらハンバーガーの値段はどうなるのといった話や、為替相場の変動をサイコロで決めるゲームをしながら、日本のお金と世界のお金の関わりとその影響などについて楽しく学びました。

また、外国の文化を紹介しながら、各国の紙幣とその特徴などについて、丁寧に教えていただきました。当日は、本物の外国紙幣を実際に手に取りながら、子どもたちは日本のお金との違いを実感していました。

|

| 写真:「日本のお金・世界のお金」の模様 |

8/8「キッズマネーすごろく」

-

ー北村由紀講師、萩原栄子講師ー

講師のお芝居による「ばけこちゃんの1日」では、「おかね」が様々な形(使われ方)に変化することを教えていただきました。また参加者同士ですごろくゲームに挑戦し、ゲームの中で起こる「おかね」に関する様々なハプニングやクイズを通じて、良いお金の使い方や残念なお金の使い方について楽しく学び、「きふ」「りそく」「ほけん」「とうし」など、子どもたちにとっては難しい印象の金融ワードを知るきっかけとなりました。

|

| 写真:「キッズマネーすごろく」の模様 |

3.特別企画 神田政務官表敬訪問

8月7日の特別プログラムとして、神田潤一内閣府大臣政務官への表敬訪問を実施しました。政務官執務室に入室した参加者はやや緊張した様子でしたが、神田政務官からメッセージを頂戴し、また政務官の椅子に座らせていただくなど、和やかな時間を過ごしました。

|

| 写真:神田政務官表敬訪問の模様 |

4.金融庁大臣室・審判廷見学ツアー

金融庁内の見学として、参加者を金融担当大臣の執務室である大臣室と、金融商品取引法等違反に関する審判手続を行う審判廷にご案内しました。大臣室では、子どもたちだけでなく保護者の方も、大臣の椅子に座るなどして、楽しんで記念撮影をしていました。

|

| 写真:大臣室見学の模様 |

5.1億円分の紙幣や金塊の重さ体験

当日会場内には、1億円分の紙幣※(10kg)や金塊※ (12.5kg)を設置し、自由に触っていただきました。子どもたちはその重さに驚きながらも、親子で体験を楽しんでいました。また、本年7月に発行された新一万円札の顔はめパネルも設置し、参加者は思い思いに記念撮影をしていました。※いずれも模造品

|

| 写真:体験コーナーでの模様 |

いずれのイベントも、子どもたちは積極的に取り組んでいました。参加者からは、「お金のことがよくわかった」「金融庁のことを知ることができた」とのお声をいただき、中には、夏休みの自由研究の題材にされた方もいらっしゃいました。沢山のご参加、ご応募をいただき、ありがとうございました。

- 令和6年7月25日からの大雨災害等に対する金融上の措置の要請(秋田県、山形県)(7月25日)

- 「大手銀行・地域銀行 国内LBOローンに関するアンケート調査結果」の公表(7月25日)

- 事業性融資推進プロジェクトチームの設置(7月19日)

- 「預金取扱金融機関の耐量子計算機暗号への対応に関する検討会」(第1回)の開催(7月18日)

- 「トランジション・ファイナンス環境整備検討会」(第10回)の開催(7月16日)

- 令和6年7月9日からの大雨災害等に対する金融上の措置の要請(島根県)(7月11日)

- 「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(7月10日)

- 地域銀行経営モニタリング・アドバイスチームの設置(7月10日)

- FSA Analytical Notes(2024.7)の公表(7月1日、9日)

- 「サステナブルファイナンス有識者会議第四次報告書」の公表(7月9日)

- 「気候変動リスク・機会の評価等に向けたシナリオ・データ関係機関懇談会 課題と関係者の今後の取組への期待」の公表(7月9日)

- 「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の施行(7月8日)

- リスク性金融商品の販売・組成会社による 顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果等 (2023事務年度)の公表(7月5日)

- 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の活用実績の公表(7月5日)

- 「『サステナビリティ投資商品の充実に向けたダイアログ』対話から得られた示唆」の公表(7月5日)

- 「事業者支援の徹底に向けた『再生系サービサー』との連携等について」の要請(7月4日)

- 「2024年 保険モニタリングレポート」の公表(7月3日)

- 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」報告の公表(7月2日)

皆様、夏休みはいかがお過ごしになられたでしょうか。私ごとですが、今月、タイのバンコクとチェンマイを旅行で訪れました。のどかな地方都市のチェンマイは、カオソーイというカレーラーメンが有名で、他にも日本では見られないようなタイ北部の料理がたくさんあります。

対して、首都バンコクは、規模も内装も東京にもないような大型ショッピングモールが複数あり、鉄道も10年前に比べて路線を増やすなど、都市として大いに発展しています。スマホの普及に伴い、SNS文化も発達しているそうです。

そんなタイでは、デジタルウォレット政策として、主にスマホアプリを通じて、所得要件等を満たす国民に、一定の場所で、一定の物以外のものを購入できるデジタルマネーの支給を目指しているそうです※。場所や物まで限定できるタイの技術や、それを可能にする制度的な仕組みがあるのか、と想像を膨らませました。

※参照:JETROウェブサイト.ビジネス短信,2024.7.31掲載,

https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/07/69c1e60a807d77a6.html![]()

金融庁広報室長 本田 幸一

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索