アクセスFSA 第251号

Contents

全国信用金庫大会

~鈴木大臣の挨拶~

本年6月21日、「全国信用金庫大会」が開催され、鈴木大臣が、以下のとおり挨拶を行いました。

はじめに

金融担当大臣の鈴木俊一でございます。本日は、全国信用金庫大会にお招きいただき、誠にありがとうございます。本大会の開催を心よりお慶び申し上げますとともに、開催に当たり、一言ご挨拶申し上げます。

まず、本日、貴協会の新会長にかながわ信用金庫の平松理事長が就任されましたことにお祝いを申し上げます。ご前任の御室会長におかれましては、信用金庫業界のご発展への多大なるご貢献に、心から敬意を表させていただきます。

さて、日本経済につきましては、このところ足踏みもみられるものの、緩やかに回復しております。

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されますが、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっています。

また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意するとともに、令和6年能登半島地震の経済に与える影響に十分留意する必要があります。

事業者支援について

こうした中、信用金庫の皆様におかれましては、これまで事業者支援に多大なるご尽力をいただき、改めて感謝申し上げます。

コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進む一方、4月には、民間金融機関による実質無利子・無担保融資の返済開始の最後のピークを迎えており、債務が膨らんだ事業者に対する、資金繰り支援にとどまらない、一歩先を見据えた早期の経営改善・事業再生支援等の必要性が高まっています。

金融庁では、経済産業省・財務省と連名で、3月に「再生支援の総合的対策」を策定・公表し、再生支援などを一層促進するための施策をとりまとめました。また、4月からは、一歩先を見据えた早め早めの対応を求めることを盛り込んだ改正監督指針の適用を開始しております。

さらに、今月7日には、企業価値担保権の創設等を盛り込んだ事業性融資推進法が成立しました。

金融庁では、今後とも、金融機関による事業者支援の促進につながるような環境整備を進めてまいります。皆様におかれましても、引き続き、事業者に対するきめ細かな支援の徹底をよろしくお願いいたします。

令和6年能登半島地震について

令和6年能登半島地震の発生からもうすぐ半年が経ちます。皆様には、被災された方々の個々の事情に応じて柔軟かつ丁寧に対応いただいており、心から感謝申し上げます。

今後、本格的な復興フェーズに入っていく中で、金融支援の必要性・重要性がより一層高まってまいります。引き続き、被災された方々の生活や生業の着実な再建、ひいては地域経済・地場産業の復興に向けて最大限寄り添って対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「成長と分配の好循環」の実現について

さて、信用金庫の皆様は、地域の方々の資産形成の支援にも取り組まれていると承知しております。

岸田政権では、新しい資本主義を金融面から推進すべく、「成長と分配の好循環」の実現を目指し、様々な取り組みを進めております。

このうち、皆様と関係が深い家計向けと金融機関向けの取り組みをご紹介します。家計については、1月より、NISA(少額投資非課税制度)を抜本的に拡充しました。3月末の数値を見ると、昨年12月末と比べて、口座数は約9%、買付額は約17%増と、これまでとは異なるペースで伸びています。また、本年8月に本格稼働予定の金融経済教育推進機構、通称J―FLECを通じて金融経済教育の充実を進めます。

金融機関に関しては、昨年の金融商品取引法の改正において「顧客本位の業務運営に関する原則」を一部法制化しました。現在、施行に向けて準備を進めております。信用金庫の皆さまにも、引き続き顧客本位の業務運営の取り組みを推進していただくよう、ご協力をお願いいたします。

最後に

信用金庫は、地域に深く根差し、人と人とのつながりを起点としたサービスを提供する協同組織の金融機関と承知しております。

皆様におかれては、引き続き地域の方々や事業者の思いに耳を傾け、きめ細やかな支援の提供や課題解決を図ることによって、地域経済の持続性を高めるとともに、顧客基盤の強化等を通じて、自らの持続性を高めていただくことを期待しております。

結びに、信用金庫業界の今後の更なる発展と、本日ご出席の皆様のご健勝をお祈りいたしまして、私の挨拶とさせていただきます。

|

| 写真:挨拶する鈴木大臣 |

2023事務年度 データ分析プロジェクト報告会

-

総合政策局リスク分析総括課マクロ・データ分析参事官室

-

1.はじめに

金融庁では、幅広い職員がデータ分析に関心を持ち、金融行政においてデータ活用を進めていけるよう、様々な取組みを進めています。その一環として庁内の知見の共有・蓄積を進める観点から、2020事務年度より庁内のデータ分析プロジェクトの集約・支援を行い、業務として取組むデータ分析の高度化及び各職員が自主的に政策立案やモニタリングのために取組んでいるデータ分析の立ち上げ促進・実施支援を行っています。

2023事務年度は、いわゆるデータ「分析」だけでなく、大量データの「可視化」やデータ活用の「効率化」に取組んでいるプロジェクト等に支援の幅を広げ、データ分析の裾野の拡大や高度化をさらに推進してきました。また、5月に開催した庁内(財務局含む)の報告会では、例年同様の学識経験者等の審査員による評価や質疑が行われる「審査会」に加えて、分析の進捗によらず気軽に発表しやすい「発表会」も新たに設け、分析者の発表の場も拡大しました。

本稿では、報告会で優れたプロジェクトに贈られる長官賞等を受賞したプロジェクトの分析概要や分析担当者の声などをご紹介します。

2.長官賞

証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課

大山審査官、原審査官、齋藤審査官、村尾審査官、本間主任審査官、福山審査官

Q1.分析の概要について教えてください。

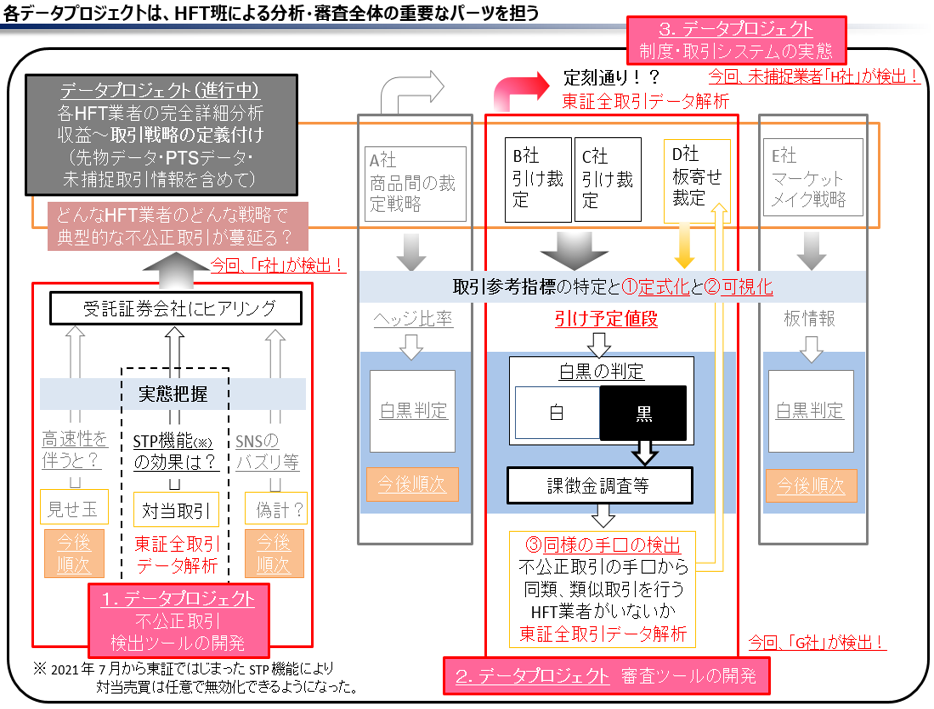

資本市場の公正性・透明性の確保と投資者保護の実現に加えて、金融システムの安定と市場の活性化の両輪等からも、国民の厚生の増大を目指す金融庁にあっては、台頭するHFT※1の是非や功罪を考える際、市場全体を俯瞰し、その競争環境や流動性供給状況、価格発見機能、そして、HFTの収益や潜在的リスク(市場ショックの因子)等に対してある程度の理解や把握が求められます。HFTの登録制が導入された2018年以降、これに応えるべく、様々な視点から分析を行ってきましたが、今回は次の4つのテーマで審査・分析・開発等を試みました。

1つ目は、市場の対当取引状況を把握したうえで、高速取引行為での対当取引による価格変動状況の確認等を行い、高速性を有することで変容した未知の不公正取引の可能性を発見、2つ目は、HFTの初勧告事案※2の調査支援として開発した審査ツール等の紹介、3つ目は、潜在的リスクの芽を摘むべく、HFTの取引態様等から顕在化したある取引システムのひずみについて仮説を立て考察しました。4つ目は、東証の膨大な板再現明細データについて、審査・調査での利活用事例等を紹介しました。

Q2.分析をする上で大変だった点や、心掛けていた点は何でしょうか。

大変だった点は、データ利活用(前頁、4つ目)以外のデータ分析事案は、東証の約5年分の全ての板再現明細データから条件に該当する情報を抽出する処理が必要だった点です。そのデータ自体は「単なるテキストファイル」ですが、約40TBと大容量で、動画ならフルHDで約6000時間は記録できる量で、3つの事案のデータ抽出処理にそれぞれ1か月弱を要しました。限界まで稼働させたためかPCの故障が生じたり、分析過程で情報の過不足に気づき再抽出することも多々あったりし、当班に所属するIT専門家の存在なくして、これら分析事案を(他事案を抱えるなかで)完遂できませんでした。

心掛けた点は、各分析で得られた知見に対する審査官の意見、関係機関へのヒアリング、これらを踏まえた真相解明というプロセスを機能させるためには、できる限りシンプルな統計処理による分析が重要で、加えて、経験豊富な審査官の直感をデータで裏付けたり、更には、プロの市場関係者に気づきを与えられたりするようなデータ分析となるように心掛けました。

Q3.今回、長官賞を受賞されました。受賞についてのお気持ちを一言お願いします。

当課の、一担当班の取組みを全庁に発信できるという貴重な機会をいただき、本プロジェクトの企画・運営を担当された皆様、分析業務に理解を示して頂き、暖かくご支援等を頂いた当課課長や総括補佐に、心より感謝申し上げます。引き続き、公正な市場を守るという証券監視委のミッションの一助となるよう努めてまいります。

|

※1 High Frequency Tradingの略で、「High Speed Trading(HST)」とも呼ぶ。

※2 Quadeye Trading LLCによる高速取引に係る偽計に対する課徴金納付命令の勧告(2024年3月26日) https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2024/2024/20240326-2.html![]()

3.審査員特別賞

総合政策局リスク分析総括課コンダクト監理官室

安田検査官

Q1.分析の概要について教えてください。

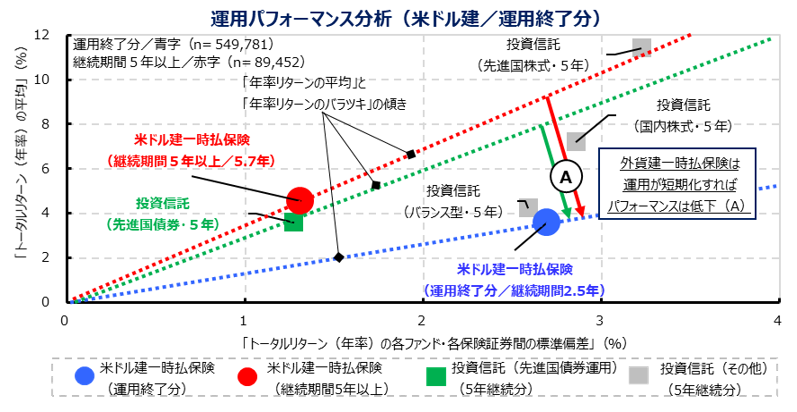

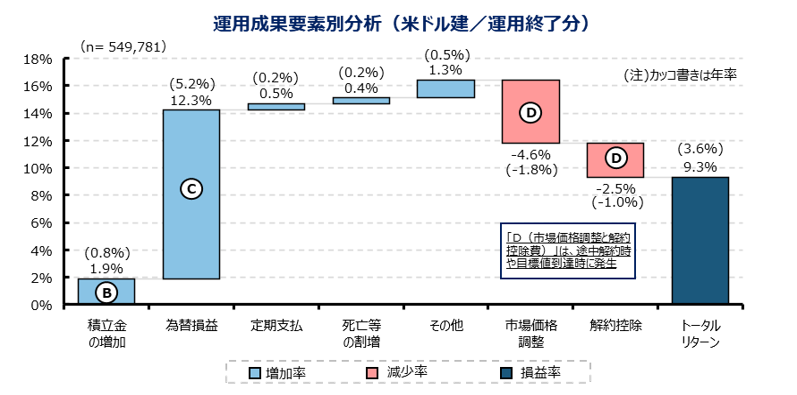

外貨建一時払保険を供給する代表的な8つの保険会社から、各社の売れ筋1商品について、前身商品も含めて、契約情報(一時払保険料額・目標値設定・当初の運用期間)や解約払戻金額、継続状況等の情報の提供を得ました。

各社から寄せられたデータを用いて、主に、(1)顧客が当該商品からどの程度のリターンを享受しているか、(2)リターン以外の要素も踏まえて、想定通りの販売ができているかを分析しました。

分析の結果、リターン面では解約返戻金や死亡保険金額等が当初の一時払保険料額を下回る割合はそれほど多くないものの、十分なリターンを享受する前に運用が終了していること、販売の面では、中長期運用を基本とする商品性にも関わらず、米ドル建商品では平均運用期間が3年を下回ることを把握しました。

この分析結果によって、保険会社や販売会社(金融機関代理店)に対して説得力を持った課題提起を行うことができました。まだ始まったばかりではありますが、生命保険協会のガイドライン改正など、早期改善に向けた対応が業界全体で進むことのきっかけの1つになったと考えています。

Q2.分析をする上で心掛けていた点や分析の成果は何でしょうか?

データの管理状況は各社様々で、データが綺麗に揃いませんでした。例えば、途中解約時の金利差によって発生する市場価格調整(MVA)が不明なデータもありました。この場合、他の契約情報から契約時と解約時の金利差を推測するなどで、契約単位で細かく推定値を置き、それによってどれくらい誤差が生じている可能性があるかを記録しました。

分析結果をその後に行う保険会社や販売会社へのヒアリングに活かすことを予定していたため、正確な数字を割り出すことは時間的に難しい状況でした。

そこで、集計結果はある程度割り切って、代わりにどういった数値が取れていなくて、それに対してどういった計算で推定値を割り出し、その結果どれくらい誤差が生じているのかをしっかり記録に残すことを心掛けました。これは、分析結果に納得感を高め、また今後追加的な分析を行う際の手掛かりとなると思ったためです。

今のところ追加的な分析は行っていませんが、納得感という観点では、特に商品を組成する保険会社各社に対して分析結果を説明した際に、こちらの分析結果をある程度尊重する反応が、先方から得られたと思っています

Q3.今回、審査員特別賞を受賞されました。受賞についてのお気持ちを一言お願いします。

報告会では他チームの素晴らしい発表も拝聴していたので、まさか自分が賞を頂けるとは思っておらず、受賞結果を聞いた瞬間には、身に余る光栄だと思いました。またデータ分析プロジェクトへのエントリーは1人でしたが、外貨建一時払保険のモニタリングは当室の上司・同僚、保険課の方々と協同して行っておりますので、その方々のお力添えがあってこそだと思っています。

2023事務年度当初を振り返ってみれば、外貨建一時払保険のパフォーマンス分析を行い、モニタリングに活かすことを決めた段階ではデータ分析について右も左もわからない状況でした。データ分析プロジェクトに参加することを通じて、基本的な事柄を学ぶことができ、「外貨建一時払保険のパフォーマンス分析」を何とか形にできたと考えています。今回は賞を頂けたことで、今後の業務の励みになりましたが、当該プロジェクト自体、個人知を集団知へと変えるものであり、データ分析に携わる個人にとっても、組織全体にとっても良い影響を与えるものだと思いました。データ分析プロジェクトへの参加を後押ししてくれた、データ分析室の方々にもお礼を申し上げたいと思いました。

|

|

4.CDO(Chief Data Officer)賞

総合政策局リスク分析総括課マクロ・データ分析参事官室

結城係長、山田検査官

Q1.分析の概要について教えてください。

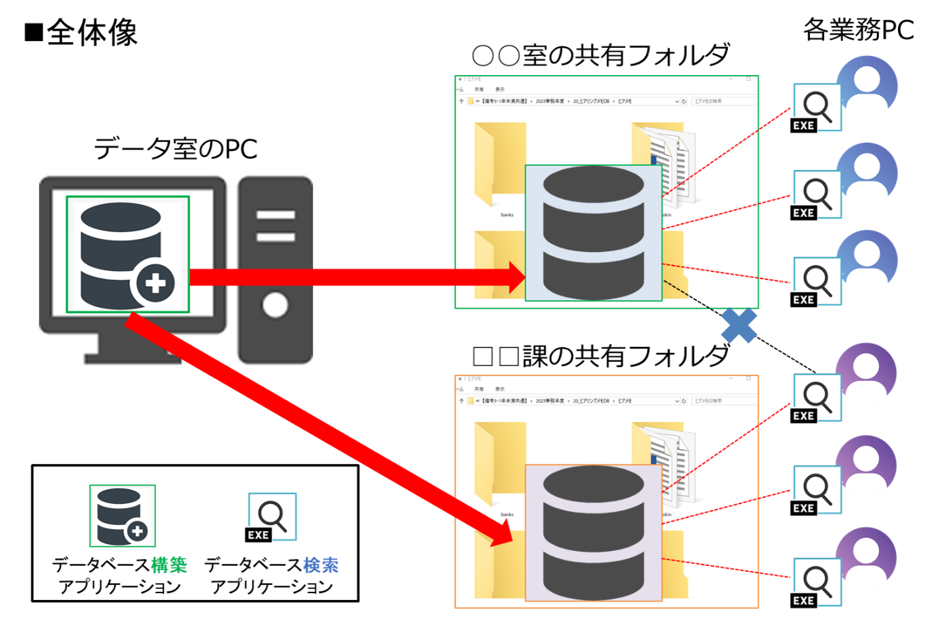

金融庁では、モニタリング担当課室を中心に金融機関への様々な案件のヒアリングを行っており、これに係るメモは各課室のファイルサーバ内に保存されています。

この大量テキストデータをデータベース化し、検索・要約機能を整備することで、利便性を高め、粒々のヒアリングメモから総合的な知見を取り出すことを目指しました。

Q2.プロジェクトに参加したきっかけは何でしょうか。また、分析をする上で大変だった点は何でしょうか?

(1)事前のヒアリングにて各課室にご要望をいただいた検索・表示機能やテキスト解析による要約機能を実装する等、多機能なデータベース検索機能を持ちながら、高速で動作すること

(2)各個人の業務用PC上で、インストール不要で利用できること

(3)ヒアリングにてニーズが高かった権限管理機能を実装し、どのヒアリングメモを誰が閲覧可能かを各課室にて設定できること

の三点を心掛けました。

Q3.今回、CDO賞を受賞されました。受賞についてのお気持ちを一言お願いします。

ご指導いただいた上司の方々、相談に乗っていただいた多くの先輩方、ヒアリングに快く応じてくださった各課室の方々に心よりお礼申し上げます。

本プロジェクトは、各課室の業務を効率化し、解析によって新たな価値を生み出すことを目標にしておりましたので、各課室の方々に興味を持っていただき、CDO賞を頂戴することができたことを、心よりうれしく思います。

|

|

5.おわりに

データ分析プロジェクトは、今事務年度で5年目の取組みを迎えます。これまで、データ分析を金融行政上の課題の発見や解決に活かしたいという思いを持つ職員によって、継続案件も含めてのべ84件のプロジェクトが立ち上げられました(2023事務年度末時点)。中には、レポート等で対外発表されたもの、業務の高度化・効率化に大きく貢献したもの、外部有識者との共同研究として継続しているもの等、一定の成果を挙げたプロジェクトも多く、データ分析の裾野の拡大や高度化が着実に進展してきました。

当庁のデータ分析力は年を追うごとに向上してきており、本稿で紹介したプロジェクトに限らず、報告会で発表された分析はどれも完成度が高く聞き応えのあるものばかりでした。きっと、多くの分析者は発表に至るまでの過程で思うような分析ができずに悩むことも少なくなかったと思いますが、様々な分析手法を試したり、着眼点を変えたり等しながら最後まで試行錯誤を繰り返し分析したからこそたどり着いた結果なのではないかと思います。当庁は、今後も高度なデータ分析を行う職員だけではなく、悩みながらもデータ分析にチャレンジする職員の支援をしながら職員全体のデータ分析力の底上げに努めることを通し、金融行政のさらなる進化に向けて、データ分析力の向上やその活用の取組みを継続していきます。

|

表彰式後の集合写真 |

- 「サステナビリティ投資商品の充実に向けたダイアログ」(第4回)の開催(6月3日)

- 「金融・資産運用特区実現パッケージ」の公表(6月4日)

- コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024(「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書(7))の公表(6月7日)

- 「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第1回)の開催(6月10日)

- 「気候変動リスク・機会の評価等に向けたシナリオ・データ関係機関懇談会」(第11回)の開催(6月10日)

- 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第24回)の開催(6月17日)

- 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第29回)の開催(6月21日)

- 「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告書の公表(6月25日)

- 「ベンチャーキャピタルに関する有識者会議」(第3回)の開催(6月26日)

- 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の公表(6月26日)

- 第66回金融トラブル連絡調整協議会の開催(6月27日)

- 「経営者保証改革プログラム」を受けた経営者保証に依存しない融資を促進するための取組事例集の公表(6月27日)

- 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第3回)の開催(6月28日)

- 「マネー・ローンダリング等対策の取組と課題(2024年6月)」の公表(6月28日)

- 「地域銀行による顧客の課題解決支援の現状と課題」の公表(6月28日)

- 金融仲介機能の発揮に向けたプログレスレポートの公表(6月28日)

7月に広報室長に着任しました本田 幸一と申します。前任の矢野 翔平から引き継ぎました。

霞が関の官庁では、6月に通常国会が閉幕すると1年が終わり、7月に新しい1年を迎えます。室内職員も一部に異動があり、新たなチームでスタートを切りました。金融庁の広報・報道対応をリードする司令塔としての役割を、しっかりと果たしていきたいと思います。

今年は夏季オリンピックの年に当たり、パリ大会での日本選手の活躍が報じられています。個人的にはオリンピックはよく見る方で、競技自体もそうですが、表彰式で流れる君が代は、何度聞いても胸が熱くなります。

連日猛暑が続いています。昨年のちょうどこの時期に熱中症になった反省を思い出しました。皆様も、体調管理に気をつけ、お過ごしください。

金融庁広報室長 本田 幸一

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索