アクセスFSA 第253号

Contents

「第53回金融審議会総会・第41回金融分科会合同会合」の開催

本年8月26日、第53回金融審議会総会・第41回金融分科会合同会合が開催されました※1。

今回の合同会合では、神田内閣府大臣政務官の挨拶の後、新たに2つの諮問が行われたほか、市場制度ワーキング・グループの報告などが行われました。

1.諮問

金融審議会に対し、次の諮問が行われました。今後、金融審議会の傘下にワーキング・グループが設置され、具体的な検討が進められる予定です。

(1)資金決済制度等のあり方に関する検討

令和2年以降、送金・決済サービスの分野において、デジタル化等の経済・社会の変化に応じ、資金移動業規制の柔構造化、暗号資産交換業の規制強化、電子決済手段等取引業の創設といった対応を行ってまいりました。

このような対応を行ってきた送金・決済サービス分野や、与信サービス分野において、足下では、利用者・利用形態の広がりや、近年登場した立替サービス等の新たな金融サービスも見られます。

これらを踏まえて、利用者保護等に配慮しつつ、ビジネスの健全な発展に資する規制のあり方についての検討の必要性が生じており、以下の諮問が行われました。

諮問

- 送金・決済・与信サービスの利用者・利用形態の広がりや、新たな金融サービスの登場を踏まえ、利用者保護等に配慮しつつ、適切な規制のあり方について検討を行うこと。

(2)保険市場の信頼の確保と健全な発展に向けた方策に関する検討

昨今の損害保険業界における保険金不正請求事案と保険料調整行為事案の発生を受けまして、主に制度やモニタリングのあり方を検討するため、本年3月から6月にかけて、「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」を開催し、この会議での議論をまとめた報告書を本年6月25日に公表しました※2。

本報告書の内容等も踏まえ、保険代理店や保険仲立人に関する規制のあり方等についての検討の必要性が生じており、以下の諮問が行われました。

諮問

- 昨今の損害保険業界における保険金不正請求事案や保険料調整行為事案などを踏まえ、顧客本位の業務運営や健全な競争環境を実現することにより、保険市場に対する信頼の確保と健全な発展を図るために必要な方策について検討を行うこと。

|

| 写真:諮問文を読み上げる神田政務官 |

2.報告

本年7月に公表した、市場制度ワーキング・グループの報告書-プロダクトガバナンスの確立等に向けて-について報告が行われました※3。本報告書の概要は以下の通りです。なお、今後、金融庁としては、報告書の内容を踏まえ、金融面における必要な制度整備を行ってまいります。

(1) プロダクトガバナンスに関する原則の策定

家計の安定的な資産形成を図り、「成長と分配の好循環」を実現するため、製販全体として顧客の最善の利益に適った商品提供等を確保するためのガバナンス(プロダクトガバナンス)が実効的に機能していくことが重要です。

このため、以下の内容を盛り込んだプロダクトガバナンスに関する「補充原則」を「顧客本位の業務運営に関する原則」に追加すべき等の提言が行われました。

(プロダクトガバナンスに関する補充原則)

- 経営者のリーダーシップの下、プロダクトガバナンスに関する理念の明確化

- プロダクトガバナンスの実効性を確保するための体制整備、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理体制の整備

- 金融商品の組成時における商品性の検証や想定顧客属性の特定、組成会社・販売会社間の情報連携の促進

- 金融商品の組成後における商品性の検証、組成会社・販売会社間の情報連携による運用・商品提供等の改善

- 運用体制やガバナンス等に関する顧客への分かりやすい情報提供

(販売会社に求められる対応として「顧客本位の業務運営に関する原則」に注で追記)

- 組成会社による想定顧客属性を踏まえつつ、自らの責任で顧客の適合性を判断

- 実際に購入した顧客層や反応等について組成会社と情報連携

(2)金融・資本市場をめぐるその他の論点

① 株式決済期間の短縮

国際的に株式決済期間のT+1化の実施・検討が進む中で、日本の証券決済制度が国際標準から取り残されないよう、市場関係者において、T+1化を進める方法や課題等の実務的な検討を始めることが必要であるとの提言が行われました。② 投資型クラウドファンディング

投資型クラウドファンディングに係る規制について、- 株主を一元化するスキームの組成ニーズの高まる中、当該スキームを活用する場合の負担軽減を図る観点から、実態に即した人的構成・業務運営体制での投資運用業の登録が可能であることを金融庁のガイドライン等により明確化することや、スキームが類似する株式投資型との規制の整合性を確保するために必要な対応を講じること

- 顧客への電磁的方法以外の方法(電話・訪問等)による勧誘が禁止されていたところ、法人の特定投資家に対しては可能とすること

|

| 写真:金融審議会総会の様子 |

※1 議事次第および配付資料については、https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/soukai/siryou/20240826.htmlをご参照ください。

※2 「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」の報告書については、https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20240625.htmlをご参照ください。

※3 「市場制度ワーキング・グループ報告書」について、詳しくはhttps://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20240702.htmlをご参照ください。

2024事務年度 金融行政方針

-

総合政策局総合政策課 課長補佐 永峰 碧

-

係長 川﨑 加奈子

-

係員 安冨 紘生

金融行政方針の公表に当たって

金融庁は、本年8月30日に、2024事務年度の金融行政方針を公表しました※1。これは、金融行政が何を目指すか明確にするとともに、その実現に向け、本事務年度において、いかなる方針で金融行政を行っていくかをお示しするものです。これにより、金融行政の透明性が一層高まり、当局と金融サービス利用者、金融機関、市場関係者などの間で認識の共有が図られ、建設的な対話を通じて、より良い金融行政の実現につながることを目指しています。

金融庁では、金融行政方針へのご意見を随時受け付けております。今後の参考として活用させていただきますので、ウェブサイト受付窓口(https://www.fsa.go.jp/opinion/![]() )までご意見をお寄せください。

)までご意見をお寄せください。

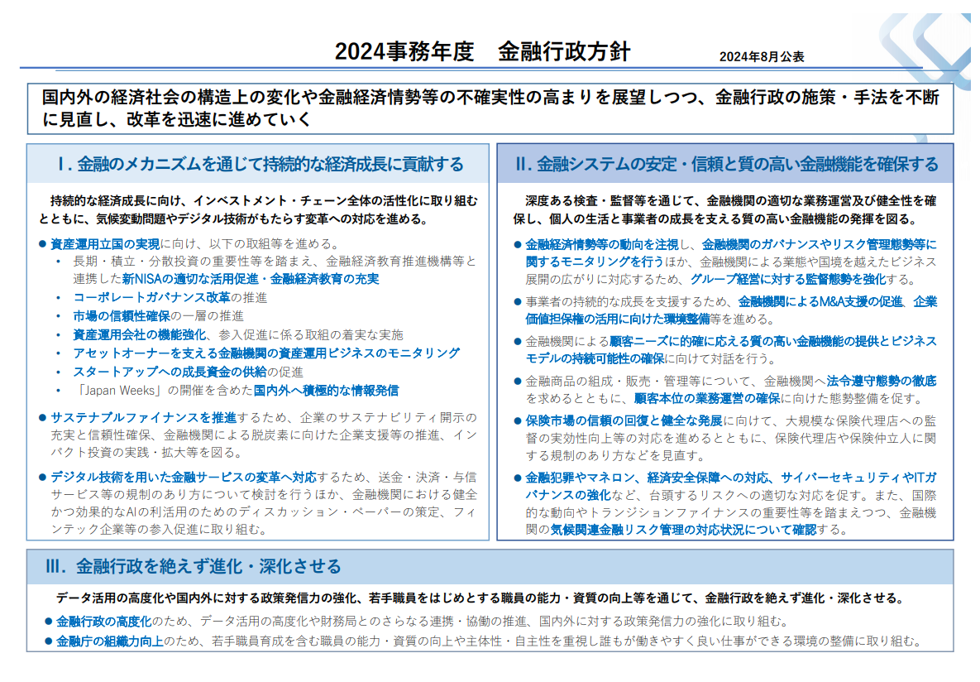

2024事務年度の取組み

2024事務年度は、金融行政方針を策定・公表するようになってから10年目の節目となります。これまで掲げてきた、①金融システムの安定/金融仲介機能の発揮、②利用者保護/利用者利便、③市場の公正性・透明性/市場の活力のそれぞれを両立させることを通じ、企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大を目指すというミッションを引き続き追求します。これらミッションの実現に向け、これまでの取組を着実に実施・継続することに加え、国内外の経済社会の構造上の変化や金融経済情勢等の不確実性の高まりを展望し、金融行政の施策・手法を不断に見直し、改革を迅速に進めます。

こうした考えのもと、2024事務年度は以下の3点を柱として取り組みます。

-

Ⅰ.金融のメカニズムを通じて持続的な経済成長に貢献する

Ⅱ.金融システムの安定・信頼と質の高い金融機能を確保する

Ⅲ.金融行政を絶えず進化・深化させる

|

Ⅰ.金融のメカニズムを通じて持続的な経済成長に貢献する

我が国経済はおおむね緩やかな回復が続いており、デフレからの完全な脱却や力強く持続的な経済成長の兆しがみられることや、投資・雇用環境も改善していることを踏まえ、金融・資本市場のメカニズムを活用し、経済全体の生産性及び企業価値向上を通じて我が国経済の持続的な成長を後押ししていくとともに、その恩恵が国民に還元され、さらなる投資や消費につながるという好循環の実現を目指します。

インベストメント・チェーン※2を構成する各主体に向け、「資産運用立国プラン」に掲げられた施策等を着実に進めます。家計に向けては、より幅広い層の安定的な資産形成を支援するため、長期・積立・分散投資の重要性等を踏まえ、金融経済教育推進機構(J-FLEC)等と連携した新NISAの適切な活用促進及び金融経済教育の充実を図るほか、企業や金融・資本市場に対しては、コーポレートガバナンス改革を進めるとともに、市場の信頼性確保を一層推進します。また、家計金融資産等の運用を担う資産運用業やアセットオーナーの機能強化、さらにスタートアップへの成長資金の供給促進に取り組みます。あわせて、「Japan Weeks」の開催を含めた国内外への積極的な情報発信に努めます。

そのほか、様々な社会課題の解決が新たな市場創造につながるよう環境整備を進めます。具体的には、企業のサステナビリティ開示の充実と信頼性確保や金融機関による脱炭素に向けた企業支援等の推進等、サステナブルファイナンスを推進していくとともに、デジタル技術を用いた金融サービスの変革へ対応するため、送金・決済・与信サービス等の規制のあり方について検討を行うほか、金融機関における健全かつ効果的なAIの利活用のためのディスカッション・ペーパーの策定等に取り組みます。

Ⅱ.金融システムの安定・信頼と質の高い金融機能を確保する

こうした持続的な経済成長の基盤となるのは、金融システムの安定・信頼と質の高い金融機能です。足元の金融市場においても「金利ある世界」への移行が進む中で、国内外の経済・金融市場をめぐる不確実性や経済社会の構造的な変化に対応し、深度ある検査・監督等を通じて金融機関の適切な業務運営及び健全性を確保し、個人の生活と事業者の成長を支える質の高い金融機能の発揮を図ります。

金融経済情勢の動向を注視し、金融機関のガバナンスやストレス時の対応を含めたリスク管理態勢等に関するモニタリングに引き続き取り組むほか、金融機関による業態や国境を越えたビジネスの広がりに対応するため、グループ経営に対する監督体制を強化します。また、金融機関によるM&A支援の促進や、企業価値担保権の活用に向けた環境整備等、事業者の持続的な成長を支援するとともに、顧客のニーズを捉えた付加価値の高い支援・サービスの提供とビジネスモデルの持続可能性との両立に向け対話を行います。

さらに、金融犯罪やマネロン、経済安全保障への対応、サイバーセキュリティやITガバナンスの強化など、台頭するリスクへの適切な対応を促すとともに、国際的な動向やトランジションファイナンスの重要性等を踏まえつつ、金融機関の気候関連金融リスク管理の対応状況を確認します。また、保険市場の信頼回復と健全な発展に向けた対応や、家計が安心して金融商品を購入できるよう顧客本位の業務運営の確保に向けたモニタリングにも取り組みます。

Ⅲ.金融行政を絶えず進化・深化させる

金融行政のミッションの実現には、経済社会や市場環境の変化に応じて変容する金融行政の課題に対し、柔軟に対応できる組織を構築することが重要です。こうした観点から、データを活用した多面的な実態把握、財務局とのさらなる連携・協働などの金融行政の高度化に取り組むとともに、若手職員をはじめとする職員の能力・資質の向上や誰もが働きやすく良い仕事ができる環境整備等、組織力向上に向けた取組を進めます。

|

令和6事務年度 証券モニタリング基本方針

-

証券取引等監視委員会事務局証券検査課 課長補佐 青山 亮

-

企画係長 窪田 久実

証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、本年8月2日に、「令和6事務年度 証券モニタリング基本方針」(以下「基本方針」といいます。)を公表しました。本稿では、その概要を紹介します。

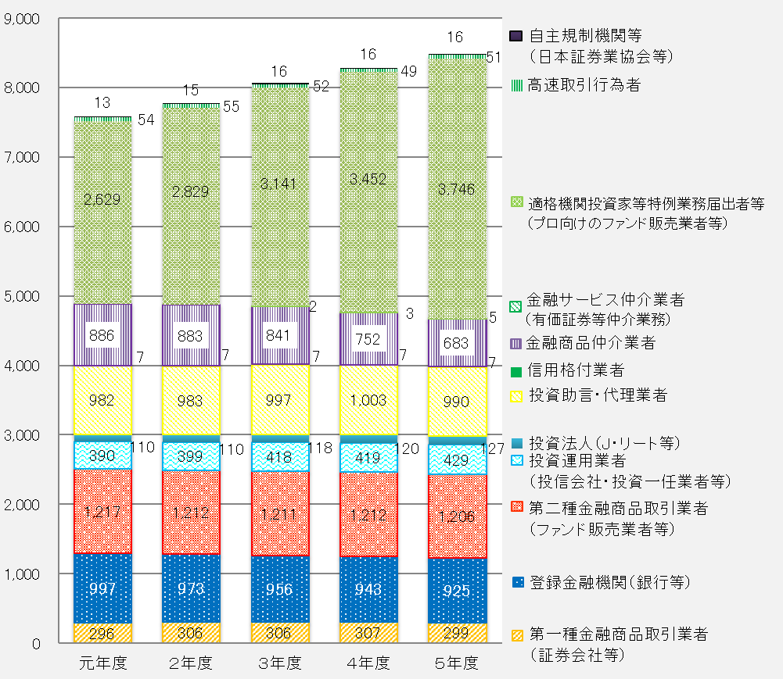

証券監視委では、延べ8千を超える、証券会社や投資運用業者をはじめとした金融商品取引業者等(以下「金商業者等」といいます。)に対し、効果的・効率的な証券モニタリング を実施するため、経営管理(ガバナンス)の有効性、取扱金融商品や取引等のビジネスの特性、リスク管理の適切性や財務の状況等を的確に把握し、金商業者等が抱えるリスクの特性に応じて検査先を選定しています。

証券モニタリングを実施するにあたっては、金商業者等を取り巻く環境、金商業者等を取り巻く規制の枠組み等の変更、昨事務年度の証券モニタリングを通じて判明した事項を踏まえつつ、金融庁の「金融行政方針」等も念頭に置きながら、金融庁関連部局等と連携していきます。

【証券モニタリング対象業者数の推移(各年度末時点)】 |

|

業態横断的な検証事項

業態横断的な検証事項として、次の5つを掲げています。

- ①適合性原則を踏まえた適正な投資勧誘等に重点を置いた内部管理態勢の構築や、顧客本位の業務運営を踏まえた販売状況(複雑又はリスクが高い商品が適切に販売されているか、合理性のない短期の乗り換え勧誘行為が行われていないか、銀証連携ビジネスにおける販売勧誘や顧客情報管理が適切に行われているか等)

- ②デジタル化の進展等を踏まえたビジネスモデルの変化と、それに対応した内部管理態勢の構築

- ③サイバーセキュリティ対策の十分性(インターネット取引における不正アクセス対策を含む)やデジタル化の進展に伴うシステムリスク管理(システム開発・運用管理や外部委託先の管理を含む)の対応状況

- ④マネー・ローンダリング対策、テロ資金供与対策に係る内部管理態勢の定着状況

- ⑤内部監査の結果及び自主規制機関の監査等で指摘された事項に係る改善策及び再発防止策の取組状況

上記のほか、金商業者等を取り巻く環境を踏まえた具体的な取組やその環境の変化等に応じて、機動的にその他の事項の検証についても取り組みます。

規模・業態別の主な検証事項

規模・業態別の主な検証事項の一部を紹介します。

- 大手証券会社グループ:国内外の業務展開を支えるガバナンスやリスク管理態勢の整備状況、不公正取引等の検知・防止のための態勢整備を始めとした内部管理態勢の整備状況等

- 外国証券会社:バックオフィス業務の海外委託の進展等に対応した内部管理態勢やシステムリスク管理態勢の整備状況等

- ネット系証券会社:金融商品仲介業者を活用した対面営業の拡大等のビジネスモデルを踏まえた外部委託先の管理態勢や、新たな商品及びサービスの提供等のビジネスモデルの変化を踏まえた業務運営態勢の整備状況、さらに、新しいNISA制度が開始した中、増加する新規口座開設数や取引量に応じた実効的な売買管理態勢を始めとした内部管理態勢の整備状況等

- 準大手証券・地域証券会社等:持続可能なビジネスモデルの構築・検討状況、適合性原則への対応、主要株主や経営体制が変更された証券会社に対しては、ビジネスモデルやガバナンスの観点から内部管理態勢の機能発揮状況

- FX業者:広告規制、販売・勧誘規制に対する適正な内部管理態勢の整備状況、ストレステストの実施を含めた店頭FX業者の決済リスク管理の状況等

- 投資運用業者:運用の実態把握、運用管理態勢(外部委託運用に対するものを含む)、利益相反管理態勢の整備(取引の妥当性について、事後的に検証できる態勢となっているかを含む)状況等

- 投資助言・代理業者:虚偽の説明による勧誘行為・広告手法や忠実義務違反、主要株主や経営体制が変更された業者に対しては、ビジネスモデルやガバナンスの観点から内部管理態勢の状況等

- 第二種金融商品取引業者、適格機関投資家等特例業務届出者:高利回りを掲げたファンドや出資対象事業の実在性等、主要株主や経営体制が変更された業者に対しては、ビジネスモデルやガバナンスの観点から内部管理態勢の状況等

- 登録金融機関:投資勧誘等の適正性や、適合性原則への対応の適切性など、内部管理態勢の整備状況等

- 金融商品仲介業者:投資勧誘等の適正性、所属金融商品取引業者による管理態勢の十分性等

- 無登録業者:裁判所への違反行為の禁止命令等の申立てに係る調査権限の積極的な活用、無登録業者の名称・代表者名・法令違反行為等の公表等を含めた情報発信の一層の強化等

【検査終了件数 (単位:件数)】 |

|

証券モニタリングの進め方

証券モニタリングの対象業者について、金融庁関連部局等と連携し、金商業者等におけるリスクの特定・評価を行い、リスクベースで検査対象先を選定、以下のような状況である場合を中心に検査を実施します。

- ①個別の法令違反や業務運営態勢に懸念があり、早期に深度ある検証が必要な状況

- ②モニタリングでは業務運営等の実態が必ずしも把握できない状況(検査未実施先や長期未実施先、買収等による株主構成の変更に伴い、ビジネスモデルや業務運営態勢を変更した先を含む)

- ③取り扱う金融商品のリスクや分別管理の適切性など、実態把握が必要な状況

検査では、実質的に意味のある検証及び問題点の指摘に努めるほか、単に問題点を指摘し行政処分勧告等を行うにとどまらず、問題の全体像を把握し、発生原因を究明することにより、実効性のある再発防止策につなげていきます。さらに、問題が顕在化していないものの、業務運営態勢等について改善が必要であると認められた場合には、証券監視委の問題意識を検査対象先と共有し、実効性ある内部管理態勢の構築等を促していきます。

関係機関との連携・検査結果の情報発信

- 各財務局等とは、モニタリングや検査の計画策定から緊密に連携し、調整機能を発揮して財務局の取組を支援するほか、必要に応じて合同検査も実施し、財務局間での検査応援等についても柔軟に行います。

- 自主規制機関とは引き続き緊密に連携するとともに、更に連携の拡大・深化を図り、タイムリーかつ双方向に検査・監査等で検知した内容やその時々の問題意識を共有することにより、証券モニタリングを効果的・効率的に進めます。

- 検査を通じて把握した問題点や究明した根本原因等については、必要に応じて、金融庁関連部局等と連携して金商業者等に対してフィードバックを行い、これらの監査関係者及び社外取締役に対しても、検査結果を共有することにより、改善に向けた自主的な取組を促します。

- 証券監視委の問題意識等が対外的にも的確に伝わるよう、「証券モニタリング概要・事例集」等により、具体的で分かりやすい情報発信に努めます。なお、令和5年8月1日に公表しました証券モニタリング概要・事例集より、利便性向上のため、検査の結果に基づき勧告を行った業者名について、記載することにいたしました。

※ 「証券モニタリング」とは、「検査(オンサイト・モニタリング)」と「検査以外で金商業者等に関する情報収集等を幅広く行う活動(オフサイト・モニタリング)」の双方を包含するものです。

Japan Weeks 2024 の開催

政府は、国際金融センターや資産運用立国の実現に向けた取組みを推進しています。

こうした取組みの一環として、昨年秋、初めての「Japan Weeks」を開催しました。期間中は、25 件のイベントが開催され、海外の投資家や資産運用会社等、国内外から延べ1万人以上の方々に参加いただきました。

本年も、引き続き海外投資家等とのコミュニケーションを強化するため、2回目となる「Japan Weeks」を開催します。8月30日には、「Japan Weeks」に先立ち、「資産運用立国と日本金融市場の魅力向上に関する会合」が首相官邸にて行われ、岸田総理、鈴木大臣、神田政務官らが世界を代表する資産運用会社トップとの会議を行いました(写真)。

本年は、9月30日から10月4日をコアウィークとして、前後の週を含め、昨年を大きく上回る 40 件以上のイベントが実施される予定です。また期間中の10月3日には、国内外の資産運用会社等による対話の場として、「第1回資産運用フォーラム年次会合」も開かれます。

イベントの詳細は、特設サイトからご覧いただけます。ぜひ、ご注目ください!

-

【Japan Weeks 2024 特設サイト】

https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/lp/japanweeks2024/

写真:(出典)首相官邸ウェブサイト https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202408/30shisanunyou.html![]()

- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の施行(8月22日)

- 法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化の要請(8月23日)

- 第53回金融審議会総会・第41回金融分科会合同会合の開催(8月26日)

- 令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置(愛知県、鹿児島県)(8月28日)

- 令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置(宮崎県、大分県)(8月29日)

- 令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置(神奈川県、静岡県、福岡県)(8月30日)

- 2024事務年度金融行政方針の公表(8月30日)

- 令和7年度税制改正要望の公表(8月30日)

- 令和7年度歳出概算要求書の公表(8月30日)

- 令和7年度予算、機構・定員要求の公表(8月30日)

- 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメント結果等の公表(8月30日)

- 金融機関におけるM&A支援の促進等の要請(8月30日)

- 多重債務者相談強化キャンペーン2024の実施のお知らせ(8月30日)

- 「令和5年度実績評価書」等の公表(8月30日)

毎年恒例となりました「金融行政方針」ですが、8月30日(金曜)、2024事務年度の方針を公表しました。全体の説明は「政策解説」をご覧いただきたいと思いますが、広報室としては、「組織として効果的・効率的な政策広報・報道対応に取り組む。」という基本姿勢を記載しました(金融行政方針 本文P26参照)。

「広報室」には、大きく2つの機能があり、このアクセスFSAがそうであるように、政策そのものを広報する「政策広報機能」と、どちらかと言えばネガティブなことが中心になるかもしれませんが、メディアの皆様などに説明をする「報道対応機能」があります。広報室は、組織全体にわたって、それらの機能を常に一定に保ち、ブレのない形で発揮することが求められると考えます。基本的なことを丁寧に、地道に追求していきたいと考えています。

9月も後半になり、ようやく秋らしさがやってきました。7月の異動後の体制が定着し、金融審議会の新たなWGも開始するなど、本格的に政策課題に取り組む時期でもあります。金融行政方針に掲げた施策を着実に遂行し、その成果をお示しできるように、広報室も取り組んでまいります。

(広報室内の様子①) |

(広報室内の様子②) |

(金融庁会見室) |

(会見室から見た景色) |

金融庁広報室長 本田 幸一

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索