アクセスFSA 第249号

Contents

会議等

お知らせ

財務局長会議の開催

~井林内閣府副大臣・神田内閣府大臣政務官の挨拶~

4月23日、今事務年度4回目の財務局長会議※において、井林内閣府副大臣(金融担当)及び神田内閣府大臣政務官(金融担当)は、参加者に向け挨拶をいたしました。

井林内閣府副大臣 挨拶概要

能登半島地震被災事業者への支援について、今後の復興・再建に当たっては、事業者が抱える、いわゆる二重債務問題に対応していく必要がある。このため、地域経済活性化支援機構と中小企業基盤整備機構が、石川県や地域金融機関等と共同で100億円規模の「能登半島地震復興支援ファンド」を設立することとし、4月2日には、事業者の相談窓口となる能登産業復興相談センターの開所式が執り行われた。今後、このセンターにおいて、事業者からの相談に対し、しっかりと寄り添って丁寧に対応していくことが重要。被災地の地域金融機関は、この復興支援ファンドも活用しつつ、被災した石川県の事業者の生業の着実な再建に向けて、きめ細かな支援を徹底いただきたいが、財務局でも、被災地の声に耳を傾け、地域金融機関と連携して、対応に当たっていただくよう、お願いする。

|

| 写真:井林内閣府副大臣の挨拶の模様 |

再生支援の総合的対策について、この4月に、いわゆるゼロゼロ融資の返済開始が最後のピークを迎えたが、今後は、資金繰り支援にとどまることなく、一歩先を見据えて、事業者の実情に応じた経営改善・事業再生支援等に取り組む必要がある。このため、経済産業省・金融庁・財務省において、去る3月には、政府のコロナ資金繰り支援を6月末まで延長するとともに、官民金融機関等による経営改善・事業再生支援の強化策を盛り込んだ「再生支援の総合的対策」を策定・公表した。金融庁では、監督指針を改正し、民間金融機関による一歩先を見据えた経営改善・事業再生支援の強化や、事業者の経営再建計画の策定支援の促進などを盛り込んでいる。財務局でも、本対策を踏まえ、地域金融機関が早め早めに事業者支援に取り組むよう、後押しをお願いしたい。

神田内閣府大臣政務官 挨拶概要

金融経済教育について、新NISAの開始など資産形成への関心が高まる中、金融リテラシー向上に向けた金融経済教育の重要性にも改めて注目が集まっている。4月16日の車座対話において、岸田総理から、本年8月に予定されている金融経済教育推進機構(J-FLEC)の本格稼働に向けた準備を加速するよう指示があり、金融庁としては、総理指示に沿って、関係団体と連携しながら、必要な準備を着実に進めていく。地域間格差なく、全国に広く教育の機会を提供するためには、財務局が中心となり、地方公共団体、教育機関、経済団体等の多様なステークホルダーとの連携を強化し、地方を含めた「学びの場づくり」に取り組むことが重要。

財務局には、地域で築かれたネットワークと信頼関係をさらに深め、金融経済教育に関するニーズの発掘や機運の醸成につなげつつ、J-FLECとともに金融経済教育の推進強化に尽力いただきたい。

|

| 写真:神田内閣府大臣政務官の挨拶の模様 |

サステナブルファイナンスに関し、地域における脱炭素の取組みについては、特に、サプライチェーンに位置づけられる地域企業への支援を進めていくことが重要。金融庁では、関係省庁と連携しながら、地域金融機関に対して、自治体等との連携や補助事業の活用方法を含む顧客支援の具体策について、能動的に情報を提供し、支援の促進に取り組んでいく。また、社会・環境的効果と事業の成長の両立を目指すインパクト投資の推進にも取り組んでおり、昨年11月、地域企業、地域金融機関、自治体等を含めた幅広い関係者が参画する「インパクトコンソーシアム」を立ち上げ、関係者の取組み・ネットワークの拡充に取り組んでいる。本年3月には、インパクト投資の考え方等について共通理解の醸成・浸透を図るため、「基本的指針」を策定・公表した。財務局でも、各地域の特色を活かした取組みが進むよう、好事例の共有と展開など、後押しをお願いしたい。

財務局長会議では、副大臣・政務官からの挨拶のほか、財務局長と金融庁幹部が、金融行政の当面の課題や金融庁の取組み等について意見交換を行いました。こうした課題等について、財務局長と認識を共有するとともに、引き続き金融庁・財務局が一体となって取り組んでいくことを確認しました。

|

| 写真:財務局長会議の模様 |

※ 金融庁では、法令に基づき、地域の民間金融機関等の検査・監督に係る権限の一部を全国11の財務省財務(支)局等(沖縄総合事務局を含む)に委任しているところ、金融庁と財務(支)局等との間で十分な連携を図る観点から、3か月に一度、財務(支)局長等及び金融庁幹部が集まり、会議を開催している。

|

4月16日から18日にかけて、金融庁及び公認会計士・監査審査会の主催により、ホテルニューオータニ大阪にて、監査監督当局の国際機関である監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)の第24回本会合が開催されました。IFIAR本会合は年に一度IFIARメンバーや関係者が参加する総会の位置づけで、今回は、48か国・地域の監査監督機関、6大監査法人ネットワークCEOやその他ステークホルダーを含め、総勢170名以上が参加しました。会合では、監査法人のガバナンス、サステナビリティ保証、監査におけるテクノロジーの活用を始め、監査業界において近年重要性が高まるトピックが取り上げられました。

今回の会合は公認会計士・監査審査会の松井会長、及びIFIAR議長を務める長岡金融庁総合政策局審議官 兼 公認会計士・監査審査会事務局長の挨拶で幕を開けました。その後、現下の重要課題である監査法人のガバナンスをテーマに基調講演及びパネルディスカッション(長岡議長がモデレータ)が行われました。本トピックについては、グループ別の分科会でも別途4人のIFIARメンバーが各国・地域での状況を紹介し、参加メンバー間で議論を深めました。

|

| 写真:松井会長による開会挨拶の模様 |

|

| 写真:基調講演・パネルの模様 |

分科会ではこのほか、サステナビリティ保証や監査におけるテクノロジーの活用についても議論されました。サステナビリティ保証については、サステナビリティ情報開示の進展を踏まえ、こうした情報の保証提供を巡る課題について、当局・保証提供者・投資家等の様々なステークホルダーを登壇者に迎え、多様な観点を踏まえた議論が行われました(当庁園田IFIAR戦略企画室長も登壇)。監査におけるテクノロジーの活用については、複数のIFIARメンバーが登壇し、当局の目線から各国・地域での対応や今後の展望について意見交換が行われました。

その他、6大監査法人ネットワークCEOとのセッションでは、各ネットワークにおける取組や課題認識を含む広範な議題についてネットワークCEOからプレゼンがあり、基準設定主体(国際監査・保証基準審議会(IAASB)及び国際会計士倫理基準審議会(IESBA))とのセッションでは、両主体の議長がそれぞれ活動の現状及び見通しについて説明しました。また、IFIARの部会の諮問グループに所属する外部有識者のパネルでは、監査委員会等による財務報告や監査の監督機能に係るステークホルダーの認識等について意見交換が行われました。

17日夜には公式夕食会が開催され、公認会計士・監査審査会の青木委員が挨拶を行いました。夕食会では、メンバー間で親交を深めるとともに、日本のおもてなしを堪能していただきました。

|

| 写真:サステナビリティ保証に関する分科会の模様 |

|

| 写真:青木委員によるディナー時の挨拶の模様 |

なお、今回の本会合は様々な監査関係者が海外から大阪に集まる機会となったため、これに合わせ、日本経済新聞社主催のイベント(グローバル会計・監査フォーラム「監査・保証の価値」)や、主要な資本市場を擁する国の会計士団体による連合体であるグローバル・アカウンティング・アライアンス(GAA)の会合が同地で開催され、有意義な情報発信・意見交換が行われました。

担当者所感:金融庁総合政策局IFIAR戦略企画室

今回、金融庁及び公認会計士・監査審査会がIFIAR本会合を主催し、当室において本会合開催に向けて一丸となって準備を進めてまいりました。冒頭(本誌P3)の大阪城と桜をモチーフとしたロゴも、当室メンバーが作成いたしました。今回の本会合は、現在、監査監督当局が直面する最も重要なトピックを中心に、基調講演・分科会・ネットワークCEOとの対話等多様なセッションの中で議論を掘り下げられるように工夫がされており、今後のIFIAR及び各当局での取組継続に向けて重要な機会となりました。特に、各セッションとも、壇上と聴衆との間で非常にインタラクティブなやり取りが行われたのが印象的でした。会合運営もスムーズに進み、出席者から多くの満足の声をいただくことができました。

また、大阪での開催や本邦のおもてなしの文化も今回の成功の大きな要素でした。大阪でのIFIAR関連会議開催は今回が初めてであり、出席者には東京とは少し違った大阪の春の雰囲気の中で活発にご議論いただきました。また、滞在中、会場となったホテルニューオータニ大阪をはじめ大阪の街角、さらには少し足を延ばした観光先など様々な場所で、本邦のおもてなしの文化を楽しんでいただくことができました。

更に、本文でもご紹介の通り、日本経済新聞社のイベントやGAAの会合が今回のIFIAR本会合に合わせて大阪で開催されたことで、出席者に留まらず国内外の監査関係者が交流する契機にもなりました。

このように今回の成功は、出席者の滞在を支え、彩りを添えて下さった全ての方々のお力添えの上に成り立ったものです。私共としてはこうした全ての方々への感謝を胸に、教訓を次以降の体制に引き継ぎつつ、引き続き、IFIARの活動に積極的に貢献して参りたいと思います。

課徴金納付命令勧告の紹介

~高速取引行為による不公正取引に対する初の勧告

証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、令和6年3月26日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して以下の課徴金納付命令勧告を行いました。

ここでは、本件勧告事案の内容について、ご紹介します。

本件勧告事案の公表については、証券監視委ウェブサイト![]() をご参照ください。

をご参照ください。

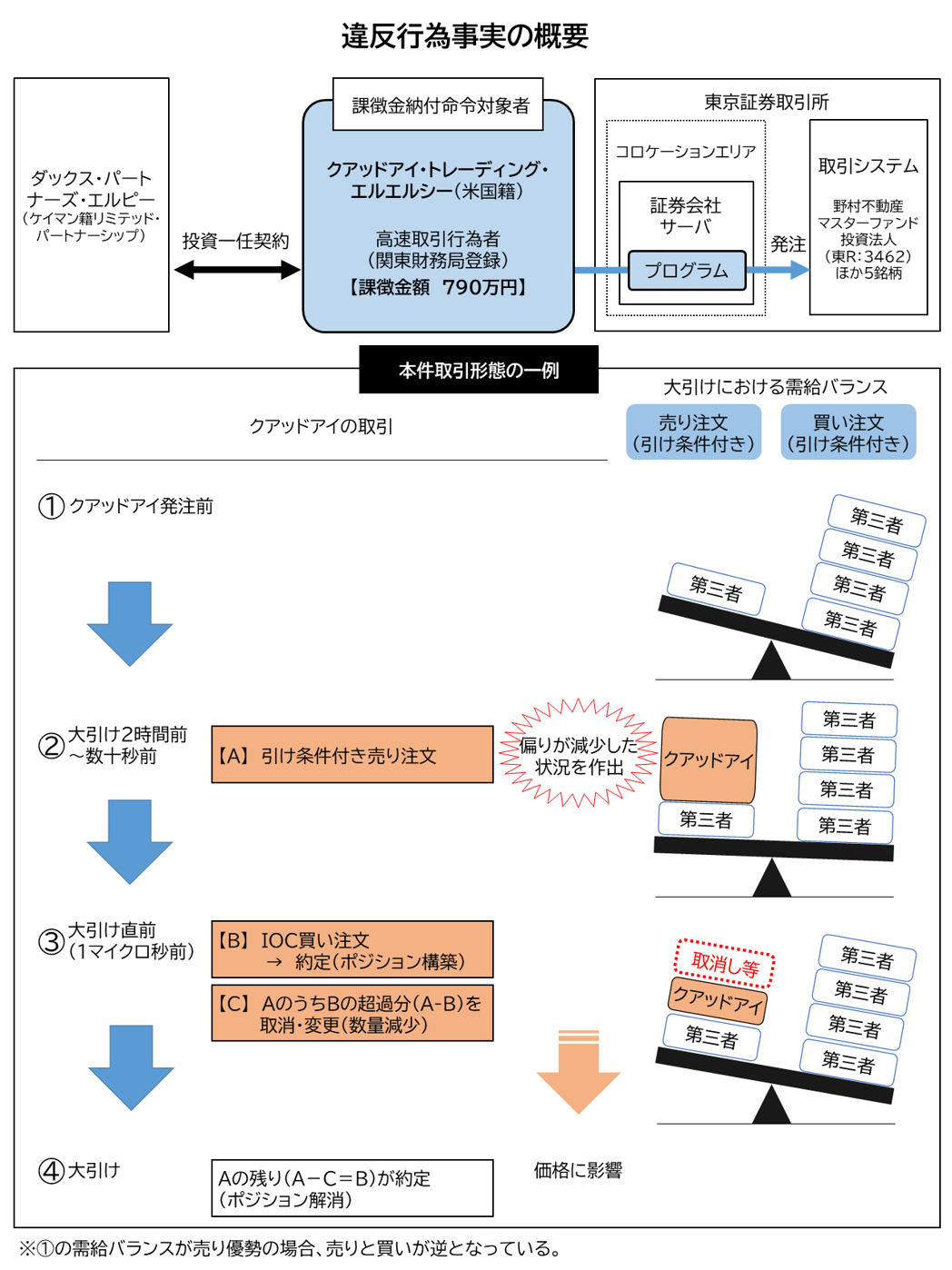

Quadeye Trading LLCによる高速取引に係る偽計に対する課徴金納付命令の勧告について

【事案の概要】

本件の課徴金納付命令対象者は、高速取引行為を行うことにつき関東財務局長の登録を受けた米国籍の法人であるQuadeye Trading LLC(以下「クアッドアイ」といいます。)であり、クアッドアイは、英国領ケイマン諸島籍のリミテッド・パートナーシップであるダックス・パートナーズ・エルピー(以下「ダックス」といいます。)との投資一任契約に基づき、ダックスの資産を運用していました。

本件は、クアッドアイが、高速取引行為により、自らに有利な株式等の売買を行うことを企て、6銘柄の取引において、その相当部分を引け直前に取り消すことを予定した引け条件付き注文※を発注株数等の少ない側に発注することにより、引け板における引け条件付き注文の発注株数等の偏りが減少した状況を作出し、第三者に同引け条件付き注文が約定を意図したものであるとの錯誤を生じさせ、これを前提とした投資判断をさせた上で、大引け1マイクロ秒(100万分の1秒)前に、あらかじめ発注しておいた引け条件付き注文の相当部分を取り消すことにより、自己に有利な価格へ終値に影響を与えたという偽計事案です。

取引形態の一例

本件における取引形態の一例を紹介します。

(1)クアッドアイ発注前

クアッドアイ発注前の時点では、引け条件付き注文の発注株数等が買い側又は売り側に偏っているために、引値が上昇又は下落することが想定される状況にある銘柄を見つけることから始まります。

概要図(本誌P8)の「本件取引形態の一例」の右端のイラストをご覧ください。クアッドアイ発注前の時点において、大引けにおける需給バランスが買い側に偏っているために終値の上昇が想定される状況になっている銘柄であることが分かります。

(2)大引け2時間前から数十秒前

大引け2時間前から数十秒前の時点では、引け条件付き注文の発注株数等の少ない側に引け条件付き注文を発注することにより、引け板に表示される引け条件付き注文の発注株数等の買い側と売り側の偏りが減少した状況を作出します。

概要図の右端のイラストでは、売り側に引け条件付き注文を発注することで、大引けにおける需給バランスについて、買い側と売り側の偏りが減少した状況を作り出していることが分かります。

(3)大引け直前(1マイクロ秒前)

大引け1マイクロ秒前の時点では2つの行為が行われます。

1つ目の行為として、自ら発注した引け条件付き注文と売買が反対となる側にIOC注文を発注して即時に約定させポジションを構築します。

なお、IOC注文とは、指定した値段かそれよりも有利な値段で即時に一部あるいは全部の数量を約定させ、約定が成立しなかった注文数量を失効させる条件付き注文のことです。

また、2つ目の行為として、上記(2)の時点で発注しておいた引け条件付き注文のうち、その発注株数等からIOC注文の約定株数等を差し引いた株数等を取り消し、IOC注文の約定数量と同数量となるように引け条件付き売り注文の変更注文を行います。

概要図の右端のイラストの大引けにおける需給バランスでも引け条件付き売り注文の一部を取り消したため、再び買い側に偏っている状況が作り出されていることが分かります。

(4)大引け

大引けの時点では、取り消さずに残した引け条件付き注文を自らに有利な終値で約定させ、大引け1マイクロ秒前に約定させたIOC注文との価格差により利得を得ています。

クアッドアイは、6取引において、プログラムを用い、このような高速取引行為を行っていました。

【事案の特色】

(1)本件は、高速取引行為による不公正取引に対する初の課徴金勧告事例です。

高速取引行為の特徴としては、株式等の取引を行うことについての判断をプログラムに従って自動的に行っている点やコロケーションサービスという取引所の売買システムに近接した場所に取引参加者のサーバー設置を許容するサービスを利用した発注など、発注に係る情報伝達に要する時間を短縮するための方法を用いている点が挙げられます。

本件では、6取引すべてにおいて、大引け1マイクロ秒前、つまり100万分の1秒前といった極めて直前のタイミングで、 IOC注文によるポジション構築と、あらかじめ発注しておいた引け条件付き注文のうち、当該ポジションを超える数量の取消し等を行っているところ、このような発注は高速取引行為だからこそ可能であったものといえます。

(2)本件は、ケイマン諸島、英国、米国の各金融規制当局から支援を受けて調査を進めたほか、日本取引所自主規制法人から提供された情報等も参考として、実態解明を行った事案です。

また、証券監視委では、市場分析審査課が行う取引審査において、取引データの分析を行っておりますが、本件においても同課との連携により、クアッドアイによる高速取引行為の実態解明を行っています。

【証券監視委からのメッセージ】

証券監視委では、「中期活動方針(第11期:2023年~2025年)」において、非定型・新類型の事案等に対する対応力強化に取り組むことを掲げています。

本件違反行為を勧告することにより、高速取引行為による不公正取引という非定型・新類型の事案についても、証券監視委が監視しており、海外金融規制当局や自主規制機関との緊密な協力により、市場の公正を確保していることを社会に示すことができたと考えています。

(概要図) |

|

※ 「引け条件付き注文」とは、前引けまたは大引けに執行されることを条件とした注文のことです。

- 「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリック・コメントの結果等の公表(4月1日)

- 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表(4月1日)

- 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の改訂版公表(4月2日)

- リスク性金融商品の販売会社等による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果(2023事務年度中間報告)(4月3日)

- 金融経済教育推進機構の設立(4月5日)

- 石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金等の差押禁止(周知)(4月9日)

- 第20回「金融庁・日本銀行連絡会」の開催(4月11日)

- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構との連携(4月12日)

- 「サステナビリティ投資商品の充実に向けたダイアログ」(第3回)の開催(4月15日)

- 「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(4月16日)

- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表(4月17日)

- 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第29回)の開催(4月18日)

- 金融機関におけるサイバーセキュリティセルフアセスメントの集計結果(2023年度)(4月23日)

- 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第27回)の開催(4月24日)

- 「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」(第2回)の開催(4月25日)

- 「ベンチャーキャピタルに関する有識者会議」(第1回)の開催(4月30日)

5月14日から20日は、ギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深める「ギャンブル等依存症問題啓発週間」です。ギャンブル等依存症の概要や相談窓口、業界団体の取組をまとめた特設ページはこちらです。

|

新緑が美しい季節となり、数年前から手塩に掛けて育てているプンゲンストウヒからも新しい芽が見え始めました。今年は自宅の観葉植物を曲げてみようと、少しひねりを加えてみました。やろうと思っていてもタイミングを逃すと手遅れになる、自然には逆らえないことばかりですが、一つ新しいチャレンジをした気分です。

今月号では新年度に入り行われた行事等を紹介しています。機を捉えて関係者で顔を合わせ、また社会の変化に対応していく、柔軟な金融行政の進展を、文章から感じていただければ嬉しいです。

金融庁広報室長 矢野 翔平

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索