アクセスFSA 第254号

Contents

新大臣の就任について

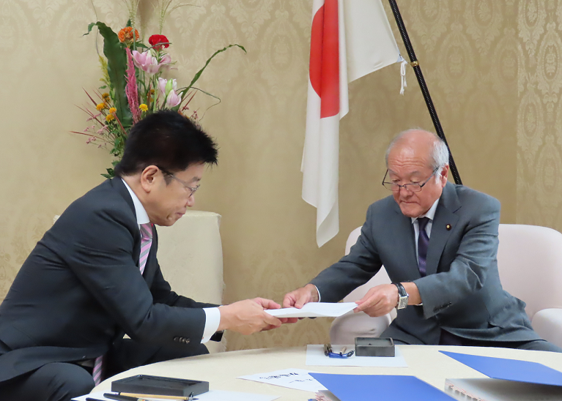

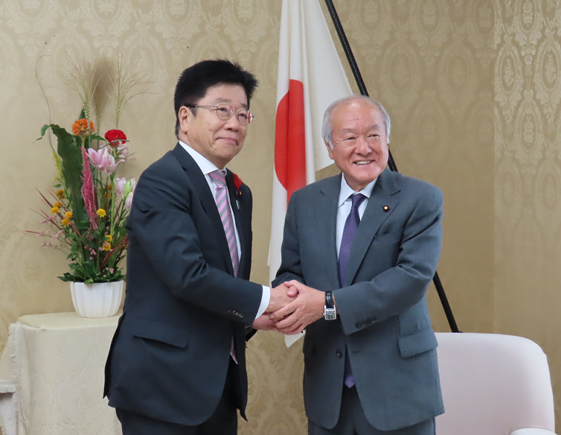

本年10月1日、石破茂内閣総理大臣による新内閣が発足し、金融担当大臣として加藤 勝信大臣が就任しました。

10月2日、加藤大臣は、金融庁職員に対し訓示を行うとともに、鈴木 俊一 前大臣から引継ぎを受けました。

また、10月3日の臨時閣議において、井林 辰憲 内閣府副大臣、神田 潤一 内閣府大臣政務官が再任となりました。

|

|

| 写真:加藤大臣の訓示の模様 |

|

|

|

| 写真:加藤大臣と鈴木前大臣の引継ぎの模様 |

|

| 写真:鈴木前大臣のお見送りの模様 |

※加藤大臣の略歴は、首相官邸ウェブサイトでご覧いただけます。

https://www.kantei.go.jp/jp/102_ishiba/meibo/daijin/katou_katsunobu.html![]()

※金融庁ウェブサイトでは、閣議後記者会見の模様等も随時掲載しております。

https://www.fsa.go.jp/common/about/profile/minister.html

Japan Weeks 2024

資産運用フォーラムの設立

1.Japan Weeks 2024の概要

政府は国際金融センターや資産運用立国の実現に向けた取組みを推進しています。その一環として、本年9月30日から10月4日をコアウィークとして、「Japan Weeks 2024」を開催しました。

コアウィークを目前に控えた9月23日には、日米の資産運用会社のトップが集ったニューヨークでのイベント(日本の金融の未来|アセットマネジメントの高みを目指す)で岸田総理(当時)がスピーチし、参加者に日本への投資拡大をあらためて呼びかけるとともに、資産運用立国の取り組みとその成果を紹介し、その場で「資産運用フォーラム」の10月3日立ち上げを表明しました。同イベントに出席したBlackRockのカピート社長と野村アセットマネジメントの小池CEO兼代表取締役社長、事務局であるブルームバーグのトゥエイボーム日本統括責任者、金融庁の有泉金融国際審議官により、資産運用フォーラム設立に係る署名式も執り行われました(資産運用フォーラムについては2.で詳述)。

コアウィーク初日の9月30日、東京都現代美術館で開催されたJapan Weeksオープニングレセプションでは、岸田総理(当時)が資産運用立国の継続に対する期待を表明しました。さらに、10月2日の全国証券大会、3日の資産運用フォーラム年次会合では、就任直後の石破総理がビデオメッセージを寄せ、資産運用立国の政策を着実に引き継ぎ、更に発展させるとともに、地方への投資を含め、内外からの投資を引き出す「投資大国」の実現をめざす旨、表明しました。また、両イベントに出席した加藤金融担当大臣は、「貯蓄から投資へ」の移行を加速させていく姿勢を示すとともに、マーケットや金融機関関係者等との緊密なコミュニケーションの重要性を強調しました。

Japan Weeksの期間中、合計70件のイベントに、2万人規模の資産運用会社をはじめとした国内外の金融関係者等が参加しました。

|

| 写真:NYイベントにおける投資家との対話の様子 (出典)首相官邸ホームページ |

|

| 写真:NYイベントにおける岸田総理(当時)のスピーチ (出典)首相官邸ホームページ |

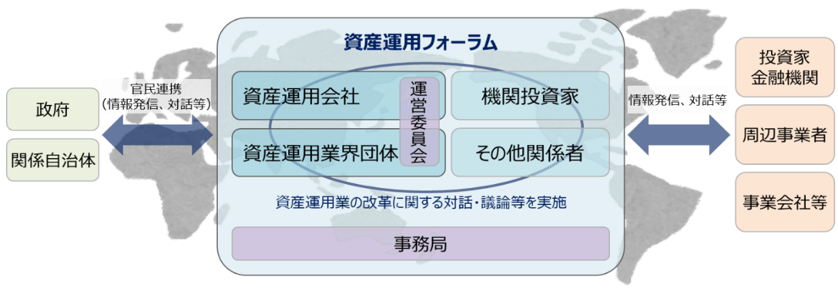

2.資産運用フォーラムの設立

10月3日、国内外の資産運用会社等による、日本の資産運用業の改革に関する対話の場である「資産運用フォーラム」の第一回年次会合が開かれました。冒頭、石破総理がビデオメッセージを寄せ、フォーラムの設立を宣言しました。

会合では、加藤金融担当大臣と共同議長による挨拶、金融庁の井藤長官と事務局のブルームバーグのトゥエイボーム日本統括責任者による基調講演に続き、三井住友トラスト・アセットマネジメントやブラックストーン・グループ・ジャパン、KKRジャパン等のグローバルな資産運用会社トップらによるパネルディスカッションが実施され、新興運用運用会社の活用(EMP)、多様なアセットクラスへの投資、サステナブルファイナンスの推進、投資を通じた企業の価値向上等の施策といったテーマが議論されました。

10月3日時点での資産運用フォーラムの会員数は、36社で、今後、資産運用フォーラムでは、上記のテーマを含めて日本の資産運用業の改革に向けた議論が実施される予定です。

-

【Japan Weeks特設ウェブサイト】

https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/lp/japanweeks2024/

【資産運用フォーラム特設ウェブサイト】

https://amforum.jp/

|

| 写真:資産運用フォーラムにおける石破総理ビデオメッセージの様子 (出典)首相官邸ホームページ |

3.各イベントの様子

ここでは、政府関係者が参加したいくつかのイベントについて紹介します。

- 9月23日 ブルームバーグ主催イベント(日本の金融の未来|アセットマネジメントの高みを目指す)

参考:岸田総理大臣スピーチ(金融庁ウェブサイト)

- 9月30日「資産運用立国とGXの実現」シンポジウム

参考:![]() 神田内閣府大臣政務官挨拶(金融庁ウェブサイト)

神田内閣府大臣政務官挨拶(金融庁ウェブサイト)

- 9月30日 第3回資産運用業大会

参考:![]() 神田内閣府大臣政務官挨拶(金融庁ウェブサイト)

神田内閣府大臣政務官挨拶(金融庁ウェブサイト)

- 9月30日 Japan Weeksオープニングレセプション

参考:岸田総理大臣挨拶![]() (首相官邸ホームページ)

(首相官邸ホームページ)

- 10月2日 令和6年全国証券大会

参考:石破内閣総理大臣ビデオメッセージ![]() (首相官邸ホームページ)

(首相官邸ホームページ)

![]() 加藤金融担当大臣挨拶(金融庁ウェブサイト)

加藤金融担当大臣挨拶(金融庁ウェブサイト)

- 10月3日 資産運用フォーラム年次会合

参考:石破内閣総理大臣ビデオメッセージ![]() (首相官邸ホームページ)

(首相官邸ホームページ)

![]() 加藤金融担当大臣挨拶(金融庁ウェブサイト)

加藤金融担当大臣挨拶(金融庁ウェブサイト)

-

【首相官邸ホームページ】

https://www.kantei.go.jp/

【金融庁ウェブサイト】

https://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/index_kouen.html

|

| 写真:資産運用フォーラムにおける加藤大臣 (出典)ブルームバーグ |

「アジアGXコンソーシアム」の設立について

本年10月2日に、アジアGXコンソーシアムのハイレベル会合が東京で開催され、本コンソーシアムの設立が公表されました。 本コンソーシアムは、アジア地域において、企業の脱炭素の取組を支援するファイナンス手法であるトランジション・ファイナンスを推進すべく、金融庁とASEAN金融当局に加え、アジア開発銀行、グラスゴー金融同盟(GFANZ)及びアジアで活動する金融機関等の参画を得て、アジアにおける事例等を通じて実務的な議論を行い、具体的な手法の形成や案件組成に繋げていくための枠組み※です。

本ハイレベル会合には、上記機関の代表者が参加しました。本コンソーシアムの議論内容等については、プレスリリースとワーキングペーパーを公表しています。

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20241002/20241002.html

金融庁として、引き続き本コンソーシアムの場を通じてトランジション・ファイナンスの推進及び各国当局との連携強化に取り組んでいきます。

|

| 写真:金融庁、ADB、ASEAN金融当局その他の本コンソーシアム参加者で記念撮影 |

※ 本コンソーシアムは、当庁をはじめ、ASEAN金融当局・ADB・GFANZ・MUFG・SMFG・MHFG・JBIC・DBJ・JICA及びオブザーバー参加者から構成。ASEAN金融当局は、ACMF(ASEANCapital Market Forum)及びWC-CMD(Working Committee on Capital Market Development)の協働参加。コンソーシアムでのアジアの金融当局や民間金融機関との連携を通じ、アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)等の取組にも貢献。

「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート(2024)の概要

-

総合政策局 リスク分析総括課 検査監理官 山崎 勝行

-

リスク管理検査室 課長補佐 永田 明良

1.はじめに

金融庁は、本年9月に「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート(2024)」(以下「本レポート」) を公表しました※1。

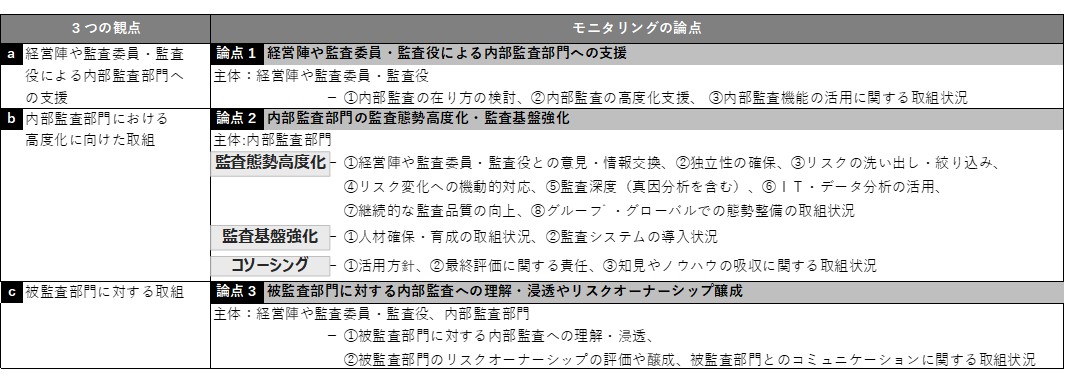

金融庁は、従前より金融機関の内部監査態勢の整備・確立に関して対話を重ねてきており、各金融機関における内部監査の高度化を促してきました。令和元年には「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」(以下「現状と課題」)を公表し※2、内部監査の水準(成熟度)について、「事務不備監査(第一段階)」、「リスクベース監査(第二段階)」、「経営監査(第三段階)」、「信頼されるアドバイザー(第四段階)」の4つの段階が存在するとして、金融機関の内部監査高度化の目指すべき方向性とその到達度を図る目安を提示しました。そして、昨年10月には「『金融機関の内部監査の高度化』に向けたプログレスレポート(中間報告)」(以下「中間報告2023」)を公表し※3、大手銀行グループの取組状況および課題認識を整理・取りまとめ、内部監査高度化に向けた取組を進めていく上での「3つの論点」を提示しました。

-

論点1: 経営陣や監査委員・監査役による内部監査部門への支援

論点2: 内部監査部門の監査態勢高度化・監査基盤強化

論点3: 被監査部門に対する内部監査への理解・浸透やリスクオーナーシップ醸成

|

| 【図表1】「3つの論点」とその主な内容 |

金融庁は「中間報告2023」公表以降も「3つの論点」に基づき、大手銀行グループのほか、地域金融機関等に対するモニタリングや外部有識者(コンサルティング会社等)との意見交換を進めてきました。その中では、「段階別評価の各段階の具体的な事例を紹介してほしい」、「小規模な金融機関でも取り組めるような具体的事例を紹介してほしい」、「第四段階(信頼されるアドバイザー)に関するイメージを提示してほしい」といった声が多く寄せられました。

本レポートは、こうした声にも対応したいと考え、大手銀行グループのみならず、地域金融機関や大手証券会社・保険会社の取組を「3つの論点」に則して整理し、論点ごとに数多くの事例を紹介しています。その上で、モニタリング結果からみてとれる内部監査高度化に向けた取組推進の要諦を整理し、金融庁の問題意識・期待水準と合わせて提示しています。

本レポートや「中間報告2023」を参考に、自身の規模・特性に応じた内部監査高度化の取組を一層進めてほしいと考えています。なお、一般事業法人でも参考となることを期待しています。

2.モニタリング結果(全体評価)

各金融機関は、総じて、その規模・特性に応じ、継続して内部監査の高度化に取り組んでいることが確認できました。その一方で、内部監査の高度化に向けた取組が進んでいる先進的な金融機関(以下「先進的な金融機関」)と取組が発展途上にある金融機関(以下「発展途上にある金融機関」)とでは、その進捗状況に顕著な差異が見られ、内部監査の高度化に向けた取組は、規模の大小よりも経営陣の意識の差が大きく影響していることが確認できました。

先進的な金融機関では、内部監査部門との緊密なコミュニケーションを通じて、経営陣や監査委員・監査役(以下「経営陣等」)における内部監査の重要性・有用性に対する認識が浸透・拡大しているのに対し、発展途上にある金融機関では、経営陣等と内部監査部門とのコミュニケーションが不足し、内部監査の目的や役割が共有できておらず、特に経営陣等の認識が低い場合には十分な支援が実現しにくい状況が確認できました。

このため、特に地域金融機関においては、「現状と課題」公表時の内部監査の水準と比べ、段階別評価が上昇している金融機関がある一方で、ほとんど変化がない金融機関もあり、高度化の進捗度に差が広がっている状況が確認できました 。

こうした点が、次の「金融庁の問題意識・期待水準」につながっています。

なお、論点ごとの特徴的な好事例と課題事例につきましては、本レポートをご参照ください。

3.金融庁の問題意識・期待水準

金融庁の問題意識・期待水準は、各金融機関において引き続き内部監査高度化の取組を進めていく上で意識してほしい点をまとめたものです。

この点、“期待水準”については「ガバナンス、リスク管理を維持・高度化するための内部監査の役割」や「真因分析」といった基本的な事柄から、「グループ・グローバル」や「コソーシングの活用」といった、第二段階から第三段階、第三段階から第四段階へと内部監査高度化の取組を一層進めるための技術的な事柄等を述べたものです。

これに対し“問題意識”は、そうした技術的な事柄を受け、高度化を実現させるために、およそ金融機関に通底する課題を述べています。

全体評価の中でも触れましたが、“問題意識”を一言で表せば、“経営陣は、短期的な収益獲得のみにとらわれず、中長期的に持続可能なビジネスのため内部監査を活用した内部統制やリスク管理態勢の確立の重要性を再認識し、内部監査の高度化に向け主体的に取り組むべきだ”ということです。足元で抱えている経営課題は金融機関ごとに異なっており、また限られた経営資源をどのように配分するか難しい判断が必要ではありますが、だからといって“内部監査の高度化は内部監査部門が行うもの”と丸投げしていては、高度化は進みません。経営陣自らが内部監査への意識を変え、その重要性をあらためて認識した上で、自分たちにとっての内部監査の高度化とは何か、そのために何をすべきか、何ができるのかを整理し、積極的に内部監査部門を支援することを強く期待しています。

なお、形式的に枠組みを高度化しても、実効性が伴っていなければ何の意味もありません。しっかり実効性も確保することを期待します。

4.今後のモニタリングの方針等

金融庁は、今後も「3つの論点」に基づき、金融機関に対する深度あるモニタリングを進めるとともに、モニタリングを通じて内部監査の高度化を促していく方針です。

併せて、金融庁では、金融機関に対して内部監査の一層の高度化を促す観点から、モニタリング結果や国際的な動向等も踏まえて、引き続き「現状と課題」の更新(段階別評価の見直し要否を含む)の必要性等を検討していく方針です。

※1 令和6年9月10日公表 https://www.fsa.go.jp/news/r6/ia/20240910.html

※2 令和元年6月28日公表 https://www.fsa.go.jp/news/30/20190628_naibukannsa.html

※3 令和5年10月24日公表 https://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20231024/20231024.html

- 令和6年台風第10号に伴う災害等に対する金融上の措置(岐阜県)(9月2日)

- 井藤長官と韓国金融委員会キム委員長の面談(9月3日)

- 保険会社等における障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果(令和6年3月末時点)(9月6日)

- 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表に対するパブリックコメントの結果等の公表(9月6日)

- 「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第2回)の開催(9月10日)

- 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」に対するパブリックコメントの結果等の公表(9月13日)

- 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(9月13日)

- 「公開買付けの開示に関する留意事項について(公開買付開示ガイドライン)(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表(9月17日)

- 「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表(9月20日)

- 低気圧と前線による大雨に伴う災害等に対する金融上の措置(石川県)(9月24日)

- 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第1回)の開催(9月25日)

- 暗号資産の流出リスクへの対応等に関する注意喚起及び自主点検要請(9月26日)

- 「顧客本位の業務運営に関する原則」(改訂案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(9月26日)

- 「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表(9月27日)

- 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第1回)の開催(9月27日)

- 「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針等を公表した金融事業者リスト(令和6年7月12日時点)及び投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析(令和6年3月末基準)9月27日)

金融庁では、当庁施策の紹介や説明を含め、その活動状況等について、各種刊行物等への執筆を行っており、金融研究センターのウェブサイト上で公表しています。今回号より、本稿でもその一部について掲載いたします。

~最近掲載された寄稿等のご紹介~

金融庁 総合政策局 リスク分析総括課 健全性基準室 課長補佐 中村 駿

(週刊金融財政事情 9月24日号掲載)

(週刊金融財政事情 8月13日号掲載)

今月は、新たな内閣が発足しました。大臣の交代と同じ時期に「Japan Weeks 2024」が重なり、特に担当者は、外部の方からは見えないところで、慌ただしい日々を過ごしておりました。その後に続いた衆議院議員総選挙の期間中は、国会対応もなく、部署によっては繁忙も落ち着き、比較的穏やかな期間になっていたかと思います。

私ごとですが、約4年前に始め、今も続けているのですが、弁当とコーヒーを毎朝持参しています。弁当のメニューは2種類ですが、低温調理した肉か、鶏ひき肉のそぼろのいずれかを、週末に仕込むことにしています。コロナの時期に特に体重が増え、健康的な食事にしようと思って始めました。以来、平日は、昼用と夜用の2つの弁当を持参することがほとんどですが、外に食べに行ったり、買ってきたりする時間も節約でき、忙しいときでも冷蔵庫から取り出して食べられるので、重宝しています。コーヒーは、かつては1万円程度で買えたマシンで抽出したエスプレッソにお湯を足し、いわゆるアメリカーノにしたものを水筒に入れ、それを2つ持参しています。数時間はできたての味と温度を保てるのですが、出勤直後にまずそれを飲み、人知れず癒されています。不思議なもので、習慣化してしまうと、これらはいずれも苦ではなくなり、日々を乗り切る重要アイテムになっています。

金融庁広報室長 本田 幸一

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索