アクセスFSA 第256号

Contents

瀬戸内閣府副大臣(金融担当)就任インタビュー

第2次石破内閣発足に伴い、本年11月13日に就任した瀬戸隆一内閣府副大臣(金融担当)に、意気込みや日頃の活動等について伺いました。

―はじめに、内閣府副大臣(金融担当)に就任され、その意気込みについてお聞かせください。

まず第一に思うことは、やはり今、地方を創生していかなければならないということです。地方が元気になるためには、地方銀行を始め地域金融機関の皆様に、その役割をしっかり果たしていただき、金融を通じて地方経済に血液を流し、経済の発展に貢献いただきたい、そのために我々も尽力したいと思っております。

一方で、世界における日本の金融市場の価値にも注目しています。過去を振り返ると、例えば80年代、日本の銀行や金融機関は、世界において一定のプレゼンスを示していたように感じます。進化する現代においても、そうした日本の金融がまた元気に世界で羽ばたけるよう、世界における日本の金融市場の位置付けというものをアップしていきたい、そうした点も強く思うところです。そのためにも、資産運用立国の取組みをしっかり進めていくことが重要だと考えております。

~金融と親和性の高いITやAI、そこに見る日本金融業界の発展~

私は元々、大学院時代に金融工学を学んでおり、金融の分野には昔から関心がありました。大学卒業後は郵政省(現・総務省)に入省し、郵便貯金等金融関係の業務に携わった時期もあります。金融分野以外では、情報通信関係の業務に多く関わってきており、それぞれの仕事を経験した中で、金融とITの親和性を強く感じるようになりました。この親和性から、金融業界をITの技術によって益々発展させていければという思いがあります。

工学分野の話でいうと、人工知能、すなわちAIも、金融と非常に親和性が高いと考えています。金融の世界においてAIをどのように使っていくかは、今後様々な問題が出てくると思いますが、そういった中では、日本版生成AIの存在が重要になってくると感じております。海外が母体のAIのみに頼るのではやはりリスクがあり、金融の分野においては日本版生成AIが使われるようになるのが望ましいと考えています。

現在の日本の金融業界においては、まだそこまでAIとの結びつきは見られないかもしれませんが、例えば金融犯罪対策にAIを活用するなど、今後必ず必要になってくると思っており、そうしたことにも取り組んでいけたらと考えております。

―国会議員を目指すこととなったきっかけや、政治家として目指すものについてお聞かせください。

~震災復興スピードの背景に政治の力を感じ、国会議員を目指すきっかけに~

国会議員になったことに関しては、東日本大震災の発生が、一つのきっかけになっています。総務省勤務の時代に、岩手県警に出向しました。東日本大震災発生時は東京に戻ってきていましたが、発生直後に、内閣府に被災者支援チームができて、縁のある地域が被災したということもあり、私も支援に参加しました。現場で感じたのですが、支援活動や復興政策等で役所が旗振り役になる場面が多い中で、地域によって決定スピードに差があること、そしてその背景には、その地域の首長や政治家の存在が大きいということでした。

東日本大震災のような未曾有の状況下でも、いかにスピード感をもって解決策を見つけ実行するか、誰に何を連絡したらいいかがわかってる方はそれができるし、そこにはやはり政治の力が大きいと感じ、国会議員を目指すきっかけになりました。

~医療現場のサイバーセキュリティ対策や、ITによる地方の活性化に邁進~

政治家として目指すことに、様々な分野におけるIT対策を進めることが挙げられます。

その一つが、病院です。今、国内における病院へのランサムウエア攻撃が大きな問題となっています。病院の情報システムがランサムウエアに感染すると、数カ月に及ぶ医療サービスの提供中止をやむなくされるなど、病院にとっても利用者にとっても、その被害は甚大です。大規模な病院が狙われるなど、現代において深刻な問題の一つとなっていることから、私は自民党の社会保障制度調査会の下に「医療分野のデジタルセキュリティ対策推進PT」を立ち上げてもらい、座長を務めました。医療現場のサイバーセキュリティ対策の予算をどうつけるか、また大規模な病院のみならず、中小規模の病院においても、対策の重要性についての意識をもっと高めてもらうため、議論を重ね取り組みました。

|

| 写真:インタビューの様子 |

もう一つ挙げるのは、地方活性化の対策です。やはり地方は元気であってほしい、その思いから、地元の活性化に貢献すべく、AI開発用の高性能GPUサーバーを備えたデータセンターを香川県に誘致しました。この誘致により、地域企業のDX推進や、地域経済の活性化が期待されます。またDX化が進めば、地元にいても都心と同じ仕事ができるなど、多拠点居住が普及して若い世代も住みやすくなり、地方の元気に繋がります。

事業の総投資額は約200億円でしたが、国からの助成は77億円で、地元からも多くの資金を集めなければならない状況でした。その際も、やはり金融機関の力の大きさを感じました。地元金融機関のネットワークもあり、沢山の方々に尽力いただいたおかげで実現に至り、改めて金融機関の重要さを感じ、非常にありがたかったです。このように金融機関が地域で活躍できるよう、金融庁の仕事もしっかりと進めていく、そこに繋がるのだと思います。

―日頃の活動に関する、ご自身の効果的な発信方法などがあればお聞かせください。

YouTube動画を配信したり、ブログで活動録を発信するなどしていますが、正直なところ、効果的なものを見つけるのはなかなか難しいと感じています。

~情報の正確性をどう担保していくか、金融市場にとっても重要な課題~

発信ツールが多様化し、若い方々がオールドメディアに触れなくなっているなど、世の中の流れも変わってきています。若い世代に限らず、年配の方でも、インターネットで自分が好む情報ばかりに触れるという傾向は往々にあり、それによって、各自が持つ情報の偏りについては気になるところです。

こうした中では、何が正しい情報か見分ける力が必要で、政府としても国民の皆さまに正確な情報を発信していき、また誤った情報が流布されてしまった際にどう対応していくのかが、今後ますます重要になってきます。

このことに関しては、金融市場にとっても、情報の正確性をどう担保していくか、非常に重要な課題であると思っています。

―休日の過ごし方や、リフレッシュ方法があればお聞かせください。

~議員仲間との少林寺拳法や自転車通勤でリフレッシュ~

|

| 大学時代少林寺拳法部の瀬戸副大臣(写真左) (出典)出典:瀬戸副大臣公式HP(せと隆一HP |

休日の話ではないですが、国会議員の仲間と、月に1、2回程度少林寺拳法の練習をしています。少林寺拳法は学生時代からの趣味で、長く続けていますが、とてもよいリフレッシュになっています。また、現在、議員会館までは自転車通勤しており、周囲でも最近徐々に増えているようではありますが、運動にもなって気持ちよいので、私自身、気に入って続けています。

地元に帰ると、子供がまだ小さいのですが、夏場はよく海水浴場に遊びに行き、仕事の合間を見つけては息子と泳いでいます。忙しい日々の中でリフレッシュにもなり、子供と一緒に過ごす貴重な時間です。

|

| 写真:インタビューの様子 |

(インタビュアー:広報室長 本田 幸一)

事業者支援の促進及び金融の円滑化に関する意見交換会の開催

本年11月28日、金融庁は加藤金融担当大臣、西野内閣府大臣政務官等の政府当局者と、金融関係団体等の代表者が出席する「事業者支援の促進及び金融の円滑化に関する意見交換会」を開催しました※。

本意見交換会では、加藤金融担当大臣より、金融関係団体等に対し、運転資金等の需要が高まる年末・年度末に向けて事業者への資金繰り支援に万全を期すことに加え、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進む一方、物価高や人手不足、人件費の高騰といった経済環境の変化を受け、依然として厳しい状況に置かれている事業者が数多く存在する中、経営改善支援や事業再生支援、再チャレンジ支援等の資金繰りにとどまらない支援にも一歩先を見据えて取り組む必要があること等を伝えました。

|

| 写真:意見交換会の模様 |

|

| 写真:意見交換会で発言する加藤金融担当大臣 |

|

| 写真:意見交換会で発言する西野内閣府大臣政務官 |

また、政府が本年11月22日に「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を決定し、事業者の資金調達の円滑化等を図りつつ、その経営改善・事業再生・再チャレンジを支援するための各種施策を行っていくこととしたこと等を踏まえ、事業者支援の徹底等について同日付で金融関係団体等に要請文を発出するとともに、当該要請文を公表し、要請内容の周知徹底を図りました。

・全国銀行協会

・全国地方銀行協会

・第二地方銀行協会

・全国信用金庫協会

・全国信用組合中央協会

・信託協会

・全国労働金庫協会

・農林中央金庫

・日本政策金融公庫

・沖縄振興開発金融公庫

・商工組合中央金庫

・日本政策投資銀行

・全国信用保証協会連合会

・住宅金融支援機構

※「事業者支援の促進及び金融の円滑化について」(11月28日公表)

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20241128-2.html

「新NISA」~2024 小学館DIMEトレンド大賞受賞~

平成26年にスタートしたNISA(少額投資非課税制度)は、本年1月に、非課税保有期間の無期限化など抜本的な拡充がなされ、さらに使いやすい制度に生まれ変わりました。この新制度は、国民の皆さまにも「新NISA」として認識いただき、今年の上半期には、昨年の上半期と比較して、新規口座開設数は約2倍のペースで、買付額は約4倍のペースで伸びるなど、大きな広がりを見せました。

こうした広がりも受けて、今年の話題のものに関する一部メディアの発表においても、「新NISA」を取り上げていただきました※。

そのうち、その年を象徴する商品や話題のサービス、人物等を表彰している「2024小学館DIMEトレンド大賞」において、「新NISA」が、「ライフスタイル部門賞・金賞」、さらに「トレンド大賞」を受賞しました。

12月11日に都内で開催された当賞の贈賞式では、西野内閣府大臣政務官が参列し、大賞受賞の挨拶を行いました。また会場では、加藤金融担当大臣によるビデオメッセージも投影され、今後も安定的な資産形成を実現するための手段の一つとして、国民の皆さまにNISAを適切に活用いただけるよう、金融庁として取り組んでいく旨、挨拶しました。

|

| 写真:トレンド大賞受賞の挨拶をする西野内閣府大臣政務官 (出典:株式会社小学館) |

|

| 写真:各受賞団体との記念撮影(前列中央:西野政務官) (出典:株式会社小学館) |

動画:加藤金融担当大臣による受賞挨拶の模様

(出典:株式会社小学館)

※ 日経トレンディ「2024年ヒット商品ベスト30」(第1位)「新NISA&オルカン投資」

ユーキャン「新語・流行語大賞」2024年ノミネート語(no.11)「新NISA」

「金融機関のモデル・リスク管理の高度化に向けたプログレスレポート(2024)」の概要と公表の目的

-

総合政策局 リスク分析総括課 大手銀行モニタリング室

-

課長補佐 延友 雅弘

-

課長補佐 須藤 駿介

金融庁は、本年12月に「金融機関のモデル・リスク管理の高度化に向けたプログレスレポート(2024)」(以下「本レポート」) を公表しました※1 。

本稿では、モデル・リスク管理の重要性に触れつつ、本レポートの概要と公表の目的について解説します。

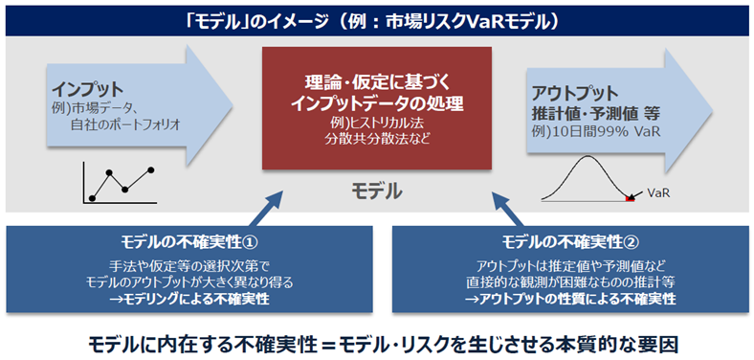

金融機関の活動が大規模化・複雑化する中で、データに基づいたより高度な金融サービスの提供のほか、リスク管理の高度化を行うために、モデルを戦略的に活用していくことが求められています。その一方、「モデルの誤り又は不適切な使用に基づく意思決定によって悪影響が生じるリスク」、すなわち「モデル・リスク」の管理も重要になっています。過去の金融危機においても、不正確なモデルによるアウトプットが金融機関の経営に大きな影響を及ぼしたことが一因だったと指摘されています。

最近のモデルにまつわる事例では、令和5年の米国シリコンバレー・バンクの破綻について、同銀行は金利リスクモデルのバックテスト※2を行っておらず、モデルのレビューやモデル前提の検証といった、モデル検証部門によるけん制機能が十分でなかったなど、モデルの活用に関連する指摘※3がなされています。

また、最近では、生成AI等を活用したモデル(以下「AIモデル」)の利用が金融機関において進められていることも大きな動きです。現時点では、我が国金融機関のAIモデルの利用は、構想・初期段階と言えますが、AIに関する技術進歩のスピードを踏まえると、今後より広範に、かつ金融業における中核的な業務でも利用が行われる可能性が高いと考えられ、金融機関は新しいリスクに対しても適切に管理を行うことが重要です。

今回、本レポートと合わせて、「そもそもモデル・リスク管理とは何か」を図表等で整理した![]() 参考資料も公表しましたので、詳しくは当該資料をご参照ください※4。

参考資料も公表しましたので、詳しくは当該資料をご参照ください※4。

|

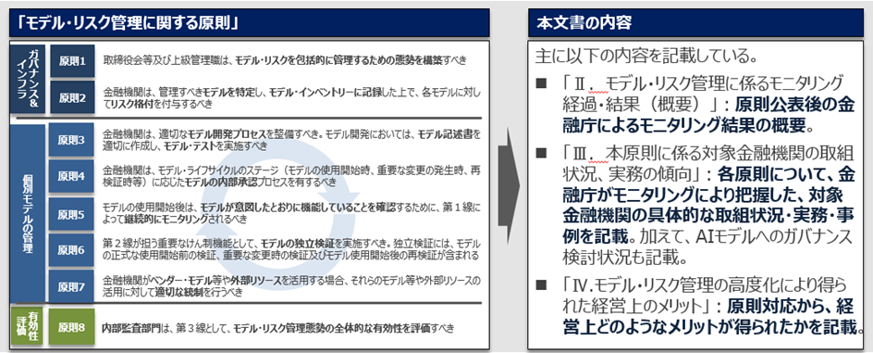

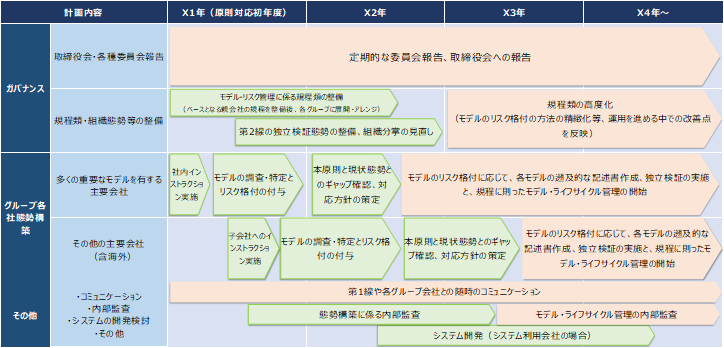

金融庁は令和3年11月、![]() 「モデル・リスク管理に関する原則」(以下「本原則」)を公表し※5、その後、対象金融機関※6におけるモデル・リスク管理態勢の高度化に向けた計画やその進捗についてモニタリング及び対話を行ってきました。本原則公表後3年が経過した令和6年においては、各金融機関共通に管理態勢を一定程度構築し、今後は、実務(モデル・ライフサイクル管理)を定着させていくフェーズに進捗しています。各金融機関は本原則への対応を進める中で、「全社的なモデル使用状況の把握ができた」「ブラックボックスとなっていたモデルの透明化ができた」「経営陣含めモデルに係る管理態勢高度化を考える契機になった」等、実際の経営上のメリットも認識しています。

「モデル・リスク管理に関する原則」(以下「本原則」)を公表し※5、その後、対象金融機関※6におけるモデル・リスク管理態勢の高度化に向けた計画やその進捗についてモニタリング及び対話を行ってきました。本原則公表後3年が経過した令和6年においては、各金融機関共通に管理態勢を一定程度構築し、今後は、実務(モデル・ライフサイクル管理)を定着させていくフェーズに進捗しています。各金融機関は本原則への対応を進める中で、「全社的なモデル使用状況の把握ができた」「ブラックボックスとなっていたモデルの透明化ができた」「経営陣含めモデルに係る管理態勢高度化を考える契機になった」等、実際の経営上のメリットも認識しています。

こうした中、現時点では本原則の対象とされていない地域金融機関や保険会社の一部などで、本原則の記載内容を参考とし、モデル・リスク管理の高度化に向けた取組が見られます。

金融機関においてはその規模を問わず、経営に大きな影響を与えるモデルを担当者が内容を十分に理解しないまま使用し続け、経営が、必要な態勢構築行わない場合、重大なリスクにつながる可能性があります。金融機関はその規模や複雑性に応じて、重要なモデルを認識し、それらモデルの手法・仮定・弱点・限界等の把握、アウトプットの検証等、モデルに係るリスクへの必要な管理を行うことが重要であり、先述のように本原則を任意に活用し、リスク管理の高度化を目指す金融機関も見られています。

一方で、本原則はルール・ベースではなく原則ベースのアプローチを採用しており、取組の詳細は金融機関ごとの事情に応じて行うよう委ねているため、モデル・リスク管理の態勢構築や実務に係る手掛かりに乏しいとの声も聞かれています。

そこで、対象金融機関のモデル・リスク管理の一層の高度化を後押しすることにとどまらず、管理高度化を目指しているその他の金融機関の自主的な取組を広く後押しすることを目的として、本原則公表後の対象金融機関の取組を、本レポートにおいてとりまとめ・整理し、公表しました。

本レポートの「Ⅲ.本原則に係る対象金融機関の取組状況、実務の傾向」においては、本原則の8つの原則(下記図参照)について、金融庁がモニタリングにより把握した、対象金融機関の具体的な取組状況・実務・事例を掲載しています。加えて、AIモデルへのガバナンス検討状況についても「BOX」として掲載しています。

|

金融機関の規模や業務等の複雑性によって、使用するモデルや内在するリスクが異なり、有効な態勢・管理のあり方は金融機関ごとに異なると考えられます。また、本レポートで紹介している取組は、モデル・リスク管理を高度化している途上にある金融機関の取組であり、全ての金融機関にとってのベスト・プラクティスではありません。しかし、リスク管理の高度化を目指す金融機関が、現時点での対象金融機関の実務の傾向を把握し、自社の状況に適した態勢を構築する手掛かりとすることを期待しています。

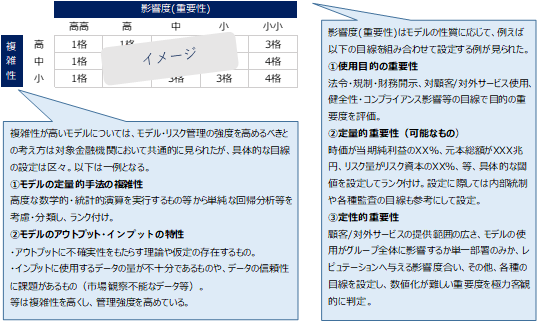

本レポートでは、例えば原則1「ガバナンス」への対応として、グループレベルでのモデル・リスク管理態勢構築に関して、本原則の重要な概念である「3つの防衛線(3線モデル)」による組織態勢整備を含め、計画策定に係る取組事例や傾向を掲載しています。また、原則2「モデルの特定、インベントリー管理及びリスク格付」への対応として、同じく本原則の重要な概念である「リスクベース・アプローチ」を行う上で重要となる「モデルのリスク格付」の付与方法についての事例や傾向を掲載しています。

このほか、第1線(モデル使用者等)による継続モニタリングや、第2線(モデル検証部門等)による独立検証の内容や頻度、検出事例等のほか、ベンダー・モデルに係る統制への取組、第3線(内部監査部門)によるモデル・リスク管理への監査状況等、8つの原則に係る対象金融機関の取組状況を本レポートの中で整理し、掲載しています。具体的な内容については、本レポートをご参照ください。

|

| 図:モデルリスク格付付与方法のイメージ |

|

| 図:グループレベルの計画策定のイメージ |

環境変化に応じて、モデル・リスクの所在も変化します。モデル使用開始後も、そうした環境変化を敏感に察知することで、適時適切にリスク認識の見直し、それに応じた管理方法の変更を行うことが重要となります。金融庁でも、環境変化を踏まえたモデル・リスク管理のあり方について、海外当局その他の関係者との意見交換等も行い、継続して検討していく予定です。

本レポートのとりまとめに際しては、金融機関を始めとした様々な関係者・有識者の方々と有意義な議論をさせていただき、感謝申し上げます。引き続き、金融機関におけるモデル・リスク管理が高度化・底上げされていくことを期待しております。

※1・4 令和6年12月12日公表

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20241212/20241212.html

※2 過去データ等を使いモデルの精度を検証する方法の一つ

※3 連邦準備制度理事会(FRB):

Review of the Federal Reserve’s Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank![]()

※5 令和3年11月12日公表

https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20211112.html

※6 本邦 G-SIBs、本邦 D-SIBs、FSB により選定された G-SIBs(本邦 G-SIBs を除く。)の本邦子会社であって、金融庁によるモデルの承認を受けている金融機関

金融犯罪対策に係る業界横断的な広報について

金融機関では、預貯金口座の悪用防止のため、定期的にハガキや封書の送付などを通じて、口座が本人に使われているか確認しています。こうした情報確認に国民の皆さま一人ひとりがご協力いただくことが、ひいては社会全体の安心・安全につながります。

このような情報確認について国民の皆さまの理解や協力をお願いするため、今般、全国銀行協会が主導し、金融庁・警察庁も協力する形で、銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫の業界横断的な広報コンテンツを作成しました。

|

| 写真:広報ポスター |

|

| 写真:閣議後大臣会見で本件を紹介する加藤金融担当大臣 |

ぜひご覧いただくとともに、金融機関からの情報確認にご理解・ご協力のほどお願いいたします。

マネロン・金融犯罪対策に関する情報は以下にも掲載しております。

https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html

- 「口座管理機関に関する命令の一部を改正する命令(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表(11月6日)

- 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第4回:11月7日、第5回:11月21日)

- 偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況の公表(11月8日)

- 令和6年11月8日からの大雨にかかる災害等に対する金融上の措置(鹿児島県)(11月11日)

- 韓国預金保険公社との銀行の破たん処理の分野での協力に係る書簡交換(EOL)(11月12日)

- 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第4回)の開催(11月15日)

- 「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」(令和6年度第2回)の開催(11月18日)

- 「金融庁関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表(11月18日)

- 「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第3回)の開催(11月19日)

- 障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査(令和6年3月末時点)の結果の公表(11月19日)

- 令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等(「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令」第14条の改正及びこれに関連する内閣府令)に関するパブリックコメントの結果等の公表(11月20日)

- 令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等の公表(11月20日)

- 「金融商品取引法等に関する留意事項について(金融商品取引法等ガイドライン)」、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(11月22日)

- 店頭デリバティブ取引情報(令和6年3月末時点)の公表(11月22日)

- 「金融サービス利用者相談室」における令和6年7月1日~同年9月30日の相談等受付状況等の公表(11月26日)

- 「預金取扱金融機関の耐量子計算機暗号への対応に関する検討会報告書」の公表(11月26日)

- 気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム~サステナビリティ情報開示における気候関連データの活用と「リスクと機会」への実践~の開催(11月27日)

- 事業者支援の促進及び金融の円滑化に関する意見交換会の開催(11月28日)

- 「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表(11月29日)

金融庁では、当庁施策の紹介や説明を含め、その活動状況等について、各種刊行物等への執筆を行っており、金融研究センターのウェブサイト上で公表しています。本稿でもその一部について掲載いたします。

~最近掲載された寄稿等のご紹介~

(週刊金融財政事情 11月12日号掲載)

写真:瀬戸副大臣と広報室員

今月は、瀬戸副大臣への就任インタビューを掲載しました。とても気さくなお人柄で、インタビューを通じて、親しみやすい印象を受けました。コロナ前は、カラオケにもよく行かれていたそうで、本文には掲載しませんでしたが、「ぜひ今度カラオケご一緒させてください!」というお話もさせていただきました。いつか実現する日を楽しみにしたいと思います。

今年の7月に広報室長に着任し、6か月が経過しようとしています。私自身は、広報室だけでなく、いわゆる官房総務課も兼務しており、様々な事案について庁内外の調整をしています。基本動作を大切にしながら、前例には学ぶもののそれ自体を吟味し、個々の事案に対処しています。その度に学びが多く、広報の業務と相まって、日々よい経験を積ませていただいていると感じています。

経験値でしか繋がりませんが、先月、ドラゴンクエスト3のリメイク版が発売され、週末に少しだけ遊んでいます。敵を倒して経験値を積み、レベルを上げてストーリーを進め、ボスを倒して世界を平和にするというものですが、改めてよく考えられたRPGだと思いながら、曲のすばらしさを味わっています。一方で、時間を忘れて没頭してしまう恐れもあり、仕事にも通じるものがあるように感じています。

本年最後となりますが、広報誌アクセスFSAをご覧いただきまして、誠にありがとうございました。

来年もよろしくお願い申し上げます。

皆様、よいお年をお迎えください。

金融庁広報室長 本田 幸一

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索