アクセスFSA 第249号

Contents

|

柳川 範之(やながわ のりゆき)氏 昭和38年埼玉県出身。慶應義塾大学経済学部卒業、東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。慶応義塾大学経済学部専任講師、東京大学大学院経済学研究科助教授を経て、平成23年より同科教授就任、現在に至る。これまで金融庁の金融審議会専門委員をはじめ、政府の会議体の委員等も多数務める。 柳川センター長の略歴や金融研究センターの概要については、「金融研究センターウェブサイト」もご覧ください。 |

本年4月1日付で金融研究センター長に就任された柳川範之 東京大学大学院経済学研究科教授にインタビューを行いました。

法律を変えることで、経済や企業活動を活性化する

- 石田

-

柳川先生には金融行政の様々な面で大変お世話になってきましたが、昔のことで今も強く覚えているのが、もう10年以上前の話になりますが、金融庁がコーポレートガバナンスでもっとしっかりやらなければと言い始めた頃、柳川先生に大変お世話になったことです(注) 。コーポレートガバナンスという言葉自体、世間からは何を言っているのだろうといった目でみられていた印象でしたが、その後会社法も改正されるなど、今ではコーポレートガバナンスという言葉を知らない人はいないほど、制度も整備され、目覚ましい進歩を遂げたと思います。先生ご自身、日本企業のコーポレートガバナンスに対しては、どのようなご感想をお持ちでしょうか。

- 柳川

-

私は元々、経済学の中でも契約理論や法と経済学などを学び、法律が経済に与える影響について研究していました。企業や証券市場関連の法律をどう変えていけば、経済や企業活動が活性化するのかという問題意識を持ち、法律が企業行動や金融に与える影響について理論的に分析してきました。あの当時、日本経済がなかなか軌道に乗らない中で、何かを具体的に変えていこう、株式市場のルールなどを整備して企業の活性化に繋げよう、といった機運が高まり、おっしゃっていたような変革が行われてきたと思います。この間、金融庁が旗振り役として尽力したこともあり、コーポレートガバナンスに関する改革が進んだと感じています。

- 石田

-

実に、「隔世の感」という感じですね。

- 柳川

-

「守りのコーポレートガバナンス」、「攻めのコーポレートガバナンス」という言葉がありますが、「守り」に関しては、例えば不祥事や問題行動に対してガバナンスを効かせていくことについて、かなり整理が進んだと思います。一方、「攻め」に関しては、法律や規制を変えたら一気に企業行動が変わり、業績が上がるといった単純な話ではなく、少しずつ制度の趣旨が世の中に浸透していくことで、実態が変わっていくということが重要と考えます。ただし、実態が変わったとしても、企業業績や経済成長率は全体的な経済状況に影響されるものであり、それらをどのように上昇させるのかという点は、コーポレートガバナンスに関してというより、日本経済の課題として相変わらず残っていると感じています。

「リスキリング」や「資産運用立国」など、大きな変革を成し遂げるにあたって多少の摩擦は致し方ない

- 石田

-

経済や政策に関して、最近のご関心事項についてお話いただけますか。

- 柳川

-

ここ最近は、労働生産性をどのように引き上げるかというところに、かなり関心を持っており、政策のイシューであると考えています。例えば、「リスキリング」です。以前は、「社会人の学び直し」という言葉で呼んでいたわけですが、私自身10年以上前から、変化が早くかつ寿命が長いこの時代に、学び直さないと、皆が活躍し続けるのは難しいのではという思いがありましたので、最近、政策イシューになったことは、非常に大きな変化だったと思います。

「リスキリング」という言葉は割と定着はしてきましたが、実際のところ、何かやらなければいけないという思いばかりに駆り立てられている印象で、では具体的に何をしたら自身のステップアップに繋がるのかについては、多くの人が把握できていないように思います。その点はやはり、細かい制度設計の必要性を感じています。法律だけではなく、企業の評価体制や人事戦略なども含め仕組みを全体で見直し、皆がリスキリングすることを前提に人材活躍の場が広がるような環境が定着すればと考えます。 - 石田

-

終身雇用前提の既存の人事制度と様々な面で大きなギャップがある印象です。制度を上手く修正しつつ、社会全体で取り組んでいかなければ、個々人も順応できないと思われます。実際、金融界でも、具体的な様々な動きが出てきているようです。

- 柳川

-

日本においては、元来長期雇用が行われ、雇用のみならず取引も長期的取引慣行と言われているように、長いタイムスパンの中で全体の整合性を取りながら取引が行われてきたと思います。そうした社会の仕組みには、一定のメリットもあったと思います。ただ一方では、変化に対して柔軟に対応することは難しいといった課題を抱えていると思います。

改革の話となると、どうしても改革派と守旧派の争いのような、対立構造に焦点が当たりがちですが、そう単純ではなくて、長期的、安定的にやってきたものを変えていくことの難しさを認識したうえで、変えなければいけない場面においては、様々な摩擦が発生しますが、工夫しながら少しずつでも変革していく必要があると思います。金融庁関連では「資産運用立国」で改革が進められていますね。 - 石田

-

資産運用立国は、世の中の関心も高く、若い人たちにも資産運用に関してかなり注目する人が増えてきたと感じております。

我々も様々な改革を進めていますが、どうしてもこれまで銀行や証券会社は、資産運用というと、位置付け的にメイン業務ではない印象でしたが、今後はむしろ資産運用こそメインでやっていかなければならない、銀行や証券会社の体制面なども大幅な変革を求められていると思います。 - 柳川

-

この点については、金融庁にしっかり頑張っていただいたおかげで、このような大きな転換が始まっていく気がしますし、日本全体の政策の中でも、非常に大きなインパクトを持っていると思います。大きな変革を成し遂げる過程では、多少は摩擦が発生しますし、最近の流行りの言葉ですと「アジャイル・ガバナンス」といったように、微調整や軌道修正しながら、大きな変革を成し遂げていくしかないと思います。したがって、小さな摩擦で大騒ぎしてしまうと、全体の大きな動きが止まってしまいますので、多少の摩擦は仕方がないと思って、しかし修正しながら取り組まなければならないと思います。

|

フィンテックやデータ分析の時代へ

- 石田

-

今の金融庁の行政や施策に対して、ご関心事項を教えていただけますでしょうか。

- 柳川

-

やはりフィンテックに興味関心があります。東京大学の方でも、フィンテックのフォーラムなど、これまでも色々と携わってきました。フィンテックという言葉で狭く語るよりは、金融全体がこの新たなテクノロジーを色々な形で活用していく流れになりつつあるため、このテクノロジーが金融の世界をどう変えていくのか、それに合わせてどのようなレギュレーションを行っていくのかという観点について、非常に関心を持っています。

金融分野に限った話ではないですが、テクノロジーの変化は大変スピードが速く、かつ一気に専門化が進んでいます。それによってビジネス構造が変わった際に、ブラックボックスになっていく部分が随分多く、レギュレーション面ではその点をどうしていくのか、とても悩ましい話でもあります。 - 石田

-

例えば監督業務でも新しい商品やサービスが次々と出現してきて、既存の制度や人材面で、常に課題を抱える状況です。

- 柳川

-

また、最近の関心事としては、金融庁だけでなく、霞が関全体がある種の「データサイエンティスト」化していくことも必要だと感じています。データを見ながら色々と政策を考えたりする必要性です。経済学や金融論の分野においても、相当データ分析的な研究が増えてきており、今後ますます、アカデミックな分野との連携が重要になっていくと感じます。

- 石田

-

金融庁も数年前から、プロジェクトチームベースで、データ分析手法の活用により非効率な業務や習慣を再構成するなどの活動が行われています。今後是非先生にもご指導いただけたらと思います。

|

結論に至った過程や背景の深堀の重要性

- 柳川

-

また、最近は、金融分野だけでなく、SNSやインターネットの発達により、世の中全体が「結論の白黒の応酬」に陥っているように感じます。結論部分のみ切り取られがちですが、結論に至った過程や背景が深掘りされてこそ結果に大きな意味があるので、そこを丁寧に説明する必要があると思います。

- 石田

-

切り取られて誤った解釈をされたり、中途半端に反論すれば余計炎上を招くなど、過程や背景の説明の重要性は非常に感じます。

- 柳川

-

地道な研究がより求められている気がします。

一人一人が経済全体を大きく動かしているという自信を持つ

- 石田

-

最後に、読者や金融庁職員に対してメッセージをお願いいたします。

- 柳川

-

金融分野は、経済の血液ですので、非常に重要と考えております。金融機関や金融庁の方は、経済全体を見渡しているので、影響力は大きいと思います。現状、各々の決められた仕事を行っている方が多いかもしれませんが、経済全体を大きく動かしているということについて、自信を持っていただければと思います。特に変革期だからこそ、金融機関や金融庁の方には、一人一人がどういう思いやパーセプションを持っているかで、日本経済は変わってくると思います。

- 石田

-

目の前の仕事にばかり取り組んでいると、その仕事が日本経済全体の中での意味合いが分からなくなってしまいがちですが、日々こういった意識を持って仕事をしていけるといいですね。金融庁は、比較的霞ヶ関の中では、若手も自由に新しいことに取り組める風土があるのではないかと思いますし、若い人たちにも、もちろん年配者も是非頑張っていただきたいと思います。

- 柳川

-

センター長に就任し、改めて金融庁は、時代にあった政策を実行する能力が非常に高いと感じております。

- 石田

-

ありがとうございます。それは所帯が小さめであることと、割と新しい役所のため、「動きやすさ」はあると思いますし、そういう良いところは大事に日々取り組んでいきたいと思います。

- 柳川

-

私自身も出来る限り貢献できるように努めたいと思います。

- 石田

-

お忙しい中、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

|

| 右:柳川金融研究センター長 左:石田総括審議官 |

(注) 「経済理論からみたコーポレートガバナンス」(柳川範之), 「コーポレート・ガバナンスの展望」(神田秀樹・小野傑・石田晋也編, 中央経済社, 2011)第9章に収録

アクセスFSA第245号(2024年1月12日発行)に引き続き、資産運用立国に関する当庁の取組を紹介します。

(1)Japan Weeks 2024特設サイトの開設

|

資産運用立国や国際金融センターの実現に向けた取組みの一環として本年秋に開催するJapan Weeksについて、先月特設サイトを開設しました。イベント情報を順次更新してまいりますので、ぜひご注目ください。

- Japan Weeks 2024特設サイト

- Japan Weeksでのイベント連携にご関心のある方はこちら:japan_as_ifc@fsa.go.jp

(2)資産運用フォーラム特設サイトの開設・会員募集開始

|

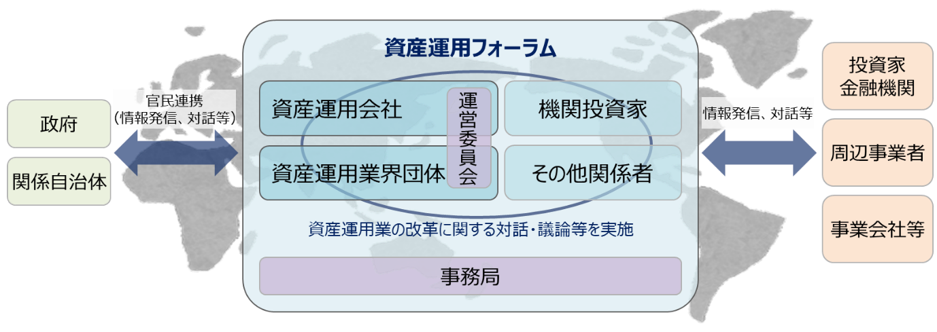

昨年末公表した「資産運用立国実現プラン」の施策を、内外の関係事業者や投資家のニーズに沿った形で進めるため、内外の関係者との対話や日本市場の魅力等に関する情報発信を行う「資産運用フォーラム」を、Japan Weeks中の10月3日に立ち上げる予定です。

それに向けて、今月「資産運用フォーラム」特設サイトが開設され、会員募集が開始されました。国内外の金融商品取引業者や機関投資家の皆様におかれては、ぜひご参加ください。

- 資産運用フォーラム特設サイト

(外部サイト)

(外部サイト)

|

- 「気候関連シナリオ分析 ~銀行セクターにおける今後の取組~」の公表(5月10日)

- 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第2回)の開催(5月14日)

- ギャンブル等依存症問題啓発週間(5月14日~5月20日)

- 「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表に対するパブリックコメントの結果等の公表(5月17日)

- 「電子情報処理組織による申請等に関する告示」等の一部改正(案)に関するパブリックコメントの結果等の公表(5月17日)

- 「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表(5月17日)

- 「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」(第3回)の開催(5月24日)

- 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第28回)の開催(5月24日)

- 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第23回)(5月28日)

- 「ベンチャーキャピタルに関する有識者会議」(第2回)の開催(5月28日)

- 経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する残論点の方向性等の公表(5月29日)

- 「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:令和6年1月1日~同年3月31日)の公表(5月31日)

関東もようやく梅雨入りし、蒸し暑い季節となりました。早朝も随分明るく、気づけば広報に着任し一年が経ったのだと実感します。この間、定期的に断食をしていたせいか、走ると体は軽い一方で、長距離を走れなくなっていることにも最近気づき、また新しいことにチャレンジしようと気持ちを新たにした次第です。

今月号は金融研究センター長に着任された柳川先生のインタビューが掲載されています。時代の変化とともに研究テーマも変化させ、そして深く洞察されていくご姿勢に感化された気がします。自分自身の生活にも“アジャイル・ガバナンス”を取り入れて、世の中の変化に適応していく思いもまた新たにしたところです。

金融庁広報室長 矢野 翔平

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索