アクセスFSA 第256号

Contents

西野内閣府大臣政務官(金融担当)就任インタビュー

第2次石破内閣発足に伴い、本年11月13日に就任した西野 太亮内閣府大臣政務官(金融担当)に、意気込みや日頃の活動等について伺いました。

―はじめに、内閣府大臣政務官(金融担当)に就任され、その意気込みについてお聞かせください。

これまでは国会議員として一立法府の立場で仕事をして参りましたが、11月13日に内閣府大臣政務官を拝命し、政府の一員として、行政、政策にしっかりと責任をもって取り組んでいかなければならないと、気持ちを新たにしたところです。

加えて自身の担当が、金融、経済財政政策、新しい資本主義といった、経済に関わる分野ということで、大変やりがいがある仕事だと実感しております。日本経済は、30年来デフレに苦しんできましたが、その時期を脱却し、今一度成長の軌道に乗せられるかどうかという分岐点にあると思います。それをしっかり軌道にのせる、実現させるという非常に重要なこの時期に、金融含め経済分野に携わることができるのは、とてもありがたく思っています。

着任して2カ月ほど経ちましたが、金融庁、内閣府の職員の皆さんにはよくサポートいただいており、大変心強いです。こうした職員の方々と一緒に、新たな金融行政を作るため、全力を尽くしていきたいと考えております。

―金融行政で特に関心のある政策などがあればお聞かせください。

~金融の分野はどれも可能性が高く、やりがいのある政策~

私は出身が財務省なのですが、財政と金融は全く別物であるということを改めて感じており、これまであまり縁の無かった金融分野について、素人の気持ちで一から勉強し、取り組んでいるところです。政務官就任後は、金融庁職員の方々と様々な意見交換を行ったり、レクを受けてきましたが、金融というのは本当に可能性の高い分野ばかりであると実感しています。例えば、過去から一貫してしっかりとした規制を行う政策もあれば、資産運用立国といった政権の目指す重要な政策、さらにはフィンテックや暗号資産といった新しい技術を用いた分野に関する政策と、金融と一言でいっても非常に多岐に亘っており、どれもやりがいのある仕事だと感じます。

~新しい分野も、国民の皆様に理解を深めていただけるよう尽力したい~

中でも、フィンテックなどの新しい分野に関しては、その技術自体も難しく、また新しいということで身構えたり、法律になるとさらに複雑になるなど、一般の方々からすると敬遠されがちなものだったりします。しかし、話を聞いてみると分からないものではないので、そこで我々政治家が、行政と国民の皆様の橋渡し役となって、より分かりやすくかみ砕いて説明し、国民の皆様に理解を深めていただく、そうした役目も担っていると思っています。

またこうした金融の新しい分野は、資産運用立国の話においても、成長産業という意味で重要な分野でもありますので、特に力を入れて取り組んでいきたいと思っています。

―国会議員を目指すこととなったきっかけについてお聞かせください。

~幼い頃から、政治的リーダーの影響力の大きさ、存在の凄さに憧れていた~

国会議員になったのは、何か一つの大きなきっかけがあったということではなく、これまでの人生の積み重ねの中で、政治家、国会議員を目指すようになりました。

小さい頃は、坂本龍馬や西郷隆盛、大久保利通といった、幕末の志士達に漠然とした憧れを持っていました。彼らがいたからこそ今の日本があり、政治的なリーダーの影響力の大きさ、そのリーダー達がしっかりしていなければこの国の未来はなかったといったことを考えた時、政治家の凄さ、存在に憧れるようになったと思います。ただ、身近に政治家がいる環境ではなかったので、自分が選挙に出るというイメージは沸かず、政治家の道でなくとも、国、社会全体のためにできる仕事がしたいという思いで、財務省に入省しました。

財務省では実に様々な経験をし、その中で、今この国がどのような課題や深刻な問題を抱えているのかを目の当たりにし、勉強しました。役人の仕事も非常に重要でやりがいがありましたが、もう少し大きな影響力を持って議論をし、国の方向性を決めていくような仕事をしてみたいという思いを抱くようになりました。また財務省の仲間が政治という新しい道に挑む姿にも刺激を受けましたし、さらには故郷の熊本にも貢献したい、こうした様々な思いが重なって、政治家になることを自ら決断しました。

実際政治の世界に飛び込んでみて、とにかく選挙で一票をいただくことがどれほど大変かということを思い知らされました。もし予めこの大変さを知っていたら決断できていなかったかもしれませんが、そこは若気の至り、自ら決断し飛び込んだからには、前に進むしかないという意気込みで、政治家の道を歩み始めました。

|

| 写真:インタビューの様子 |

―これまでに取り組まれた政策や取り組んでいる政策で、印象深いものがあればお聞かせください。

~自民党PT事務局長としても携わった政策課題「サーキュラーエコノミー」~

現在2期目で、政治的なキャリアは長くなく、これからしっかり勉強し色々な分野で成果を残していきたいという思いがありますが、短い期間の中でも、特に重要視しているものに、サーキュラーエコノミーという新しい政策課題があります。

過去、資源は無限にあるものと思って掘り出し、無限にものを作って、無限に廃棄するという時代がずっと続き、近年は3R(リユース・リデュース・リサイクル)の時代になりました。サーキュラーエコノミーは、さらに一歩進んだもので、資源を可能な限り100%に近い形で循環させ、持続可能な社会と経済的な成長を目指す経済活動で、最近注目されている取り組みです。今はまだ馴染みのない言葉かもしれませんが、サーキュラーエコノミーは、おそらく5年後、遅くとも10年後には、誰もが知っている言葉になっていると思っています。金融行政で言えば、サステナブルファイナンスは関連してくるかもしれません。

この課題に取り組むこととなったきかっけは、小泉進次郎元環境大臣に、この政策に一緒に取り組まないかとお声がけいただいたことです。自民党経済産業部会サーキュラーエコノミーPTの事務局長として、役員の方々を含め、サーキュラーエコノミーに取り組んでいる企業の皆様方と議論をしながら、政策提言をまとめました。サーキュラーエコノミーは、ようやく国会議員のなかでも少し認識され始めたくらいで、世間的にはまだ認知度の低い、今まさに黎明期にある政策だと思います。こうした状況で、ゼロから作り上げる政策に携われたのは、私にとって非常に勉強になりましたし、また今後非常に重要な課題になっていくと思いますので、引き続き取り組んで参ります。

参考:資源エネルギー庁HP 成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」![]()

―日頃の活動に関する、ご自身の効果的な発信方法などがあればお聞かせください。

~フォロワーが増える打ち出の小槌はなく、地に足のついた地道な活動が何より大事~

これは多くの政治家が課題に感じていることかと思います。私自身もSNSで情報発信していますが、発信力はまだまだと感じています。ただこれに関しては、ある日突然フォロワー数が1万、2万と一気に増えるような打ち出の小槌があるわけはなく、地元の活動にしろ、中央での政策の積み重ねにしろ、地に足のついた活動を地道に続けながら多くの方々と接し、それがフォロワー数につながり、発信力が高まるものだと思っています。

|

| 写真:インタビューの様子 |

―休日の過ごし方や、リフレッシュ方法があればお聞かせください。

~姪っ子と遊ぶ時間が心の癒し~

正直なところ、これといって語れる趣味がないのですが、お酒を飲みながら色々な方たちとコミュニケーションを取るのは、リラックスだったり、気分転換になっています。そういう時代ではなくなってきているのかもしれませんが、私としては、地元の支援者や、役所や業界の方々とも、ルールの範囲内で酒席でのコミュニケーションを取っていけたら嬉しく思います。

また休日はほとんど取れないのですが、たまの空き時間には、8歳の姪っ子と遊ぶことがよいリフレッシュになっています。とても可愛く、私の心の癒しです。ただ最近は成長してきて、何でも言うことを聞いてくれる存在と思われているようで、色々おねだりされるようになりました。私もつい買ってしまい、毎回妹に怒られています(笑)。私のように姪や甥を溺愛する人は世の中に相当数いると思うのですが、何かそこをターゲットにしたマーケティングなどは、経済活性の一つになりそうですよね。

(インタビュアー:広報室長 本田 幸一)

日本取引所グループ大発会 ~加藤金融担当大臣出席~

本年1月6日、東京証券取引所で開催された日本取引所グループ大発会に、加藤金融担当大臣が出席しました。

本年最初の取引を前に、加藤大臣より、「我が国の経済は回復に向けた兆しが見えてきており、政府としては、この好機を逃すことなくデフレ脱却を確かなものとし、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を確実なものにするための取り組みを進めてまいります。また金融庁としても、この成長型経済への移行に金融面から貢献するため、『貯蓄から投資へ』の流れを確実なものとし、国民の資産形成を後押しする資産運用立国の政策を推進してまいります。」と挨拶しました。

挨拶後、加藤大臣は打鐘を行い、参列者と共に今年一年の市場の繁栄を祈願しました。

|

| 写真:挨拶する加藤金融担当大臣 |

|

| 写真:打鍾する加藤金融担当大臣 |

|

| 写真:大発会会場 |

- ご参考

本年は、加藤金融担当大臣が3回打鐘し、その後、(一社)東京国際金融機構の中曽宏会長と、金融経済教育推進機構(J-FLEC)の安藤聡理事長が、それぞれ1回ずつ打鐘しました。

金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書の概要

-

企画市場局総務課保険企画室

-

課長補佐 橋本 篤史

-

係長 櫻井 綾

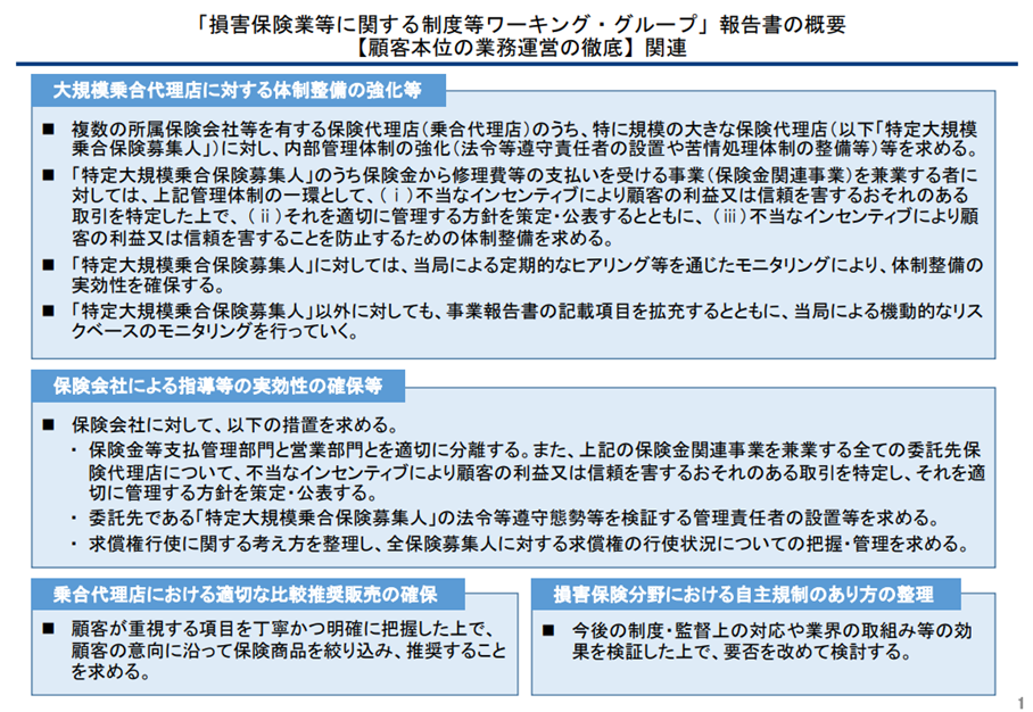

金融庁では、損害保険市場において発生した保険金不正請求事案や保険料調整行為事案を受けて、令和6年3月から「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」を開催し、両事案の再発防止に向けた制度・監督上の対応に関する検討を行ってきました。また、同年6月に公表した当該会議の報告書を受け、金融審議会に「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」を設置し、法律改正が必要と考えられる論点を中心に検討を行い、同年12月に報告書※1を取りまとめました。

本稿では、その概要についてご紹介します。

現行の制度上、保険代理店を含む保険募集人の能力向上を図るため、保険会社に対しては保険募集人に対する適切な管理・指導等を、保険代理店に対しては保険募集の業務に関する体制整備を、それぞれ求めています。

しかし、今般の保険金不正請求事案において、大規模乗合代理店に対しては、保険会社の営業上の配慮が働きやすいこと等により、問題が生じやすい状況にあることが明らかとなりました。このため、大規模乗合代理店については、法令上、必要な体制整備義務を強化していくことが適切との指摘がなされました。

具体的には、乗合代理店のうち特に規模の大きな保険代理店を特定したうえで、当該保険代理店に対し、法令等遵守責任者の設置や苦情処理体制の整備といった内部管理体制の強化を求めることが適切とされました。また、こうした保険代理店のうち、自動車修理業等の保険金関連事業を兼業している者については、不正な修理費等の請求を行う不当なインセンティブによって、顧客の利益又は信頼を害することを防止するための体制整備等を求めることが適切とされました。

今般の保険金不正請求事案においては、保険会社によって本来行われるべき保険代理店に対する適切な管理・指導等が行われていませんでした。これを踏まえ、保険募集に関する業務の委託元である保険会社に対しても、保険代理店に対する適切な管理・指導等が十分に機能するよう、保険金等支払管理部門と営業部門の分離や、委託先の法令等遵守態勢等を検証する管理責任者の設置といった措置を講ずることが適切とされました。

(3)乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保乗合代理店が比較推奨販売を行う場合において、顧客の意向にかかわらず、保険会社からの便宜供与等の乗合代理店の利益のみを優先して特定の保険会社の商品を推奨することは、顧客の適切な商品選択を阻害し得るものであり、適切な対応とは言えないと考えられます。したがって、適切な比較推奨販売の確保のため、顧客の意向に沿って保険商品を絞り込み、推奨することを求めるべきとされました。

|

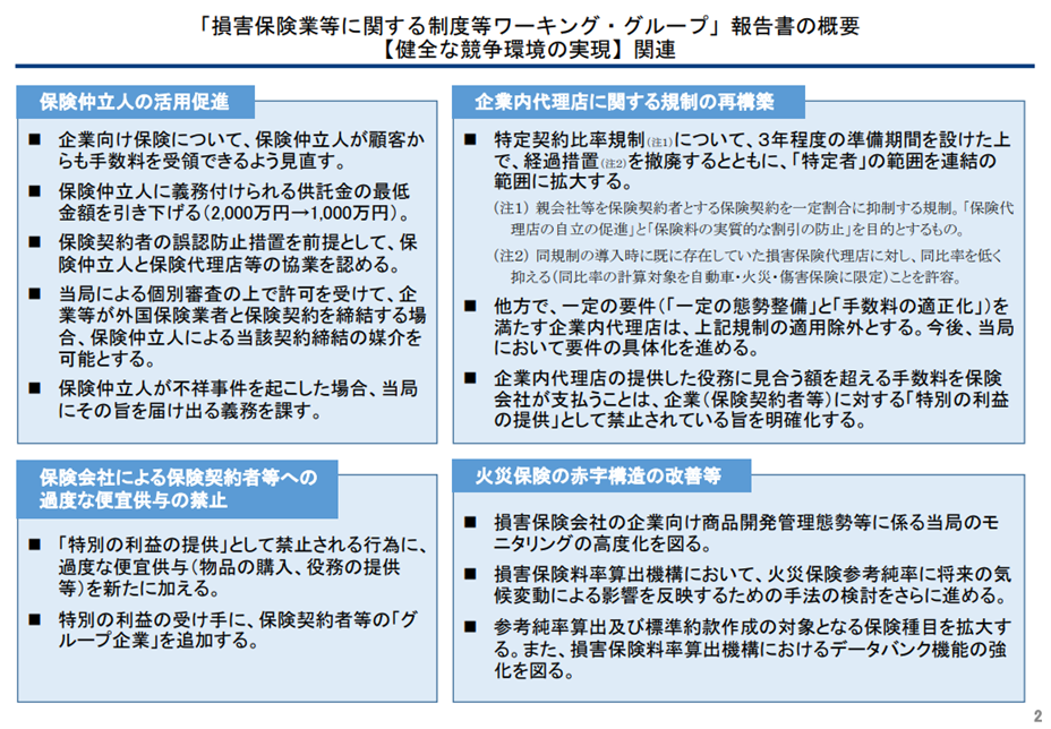

保険仲立人の制度は平成7年に保険募集チャネルの多様化を目的として新設されたものですが、現状では十分に活用されているとは言い難い状況にあります。このため、保険仲立人の活用促進に向けて、現行制度上、保険会社からのみ受領することとなっている媒介手数料を顧客からも受領できるように見直すことや、保険仲立人に義務づけられている供託金の最低金額を引き下げること、保険代理店との協業を認めることが適切とされました。

(2)保険会社による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止現在の保険業界の慣行では、保険契約者等に対して各種のサービスや物品を提供する行為だけでなく、保険契約者のグループ企業のサービスの利用や物品の購入、役務の提供(出向等を含む)等の「便宜供与」も存在しており、これらが保険市場の取引の公平性や健全な競争を阻害しているおそれが明らかとなりました。そのため、こうした趣旨に反する便宜供与が禁止されるよう、保険業法上の「特別の利益の提供」に係る規定を見直すことが適切とされました。

(3)企業内代理店に関する規制の再構築保険業以外の事業を営む企業と人的・資本的に密接な関係を有する保険代理店である企業内代理店については、その実務能力の向上が図られていないことや、損害保険会社から企業内代理店に支払われる手数料は実質的な保険料の割引となっているおそれがあること等の課題が指摘されていました。 このため、特定契約比率規制※2の経過措置※3については、同規制の本来の目的である保険料の実質的な割引等を防止するとともに、保険代理店の「自立」をより一層促す観点から、3年程度の準備期間を設けた上で撤廃することが適切とされました。また、同規制において保険契約者等の対象となる「特定者」も、連結の範囲へ拡大することが適切とされました。

他方、同規制の目的である「保険代理店の自立の促進」と「保険料の実質的な割引・割戻しの防止」の観点から問題ないと考えられる企業内代理店には、同規制の適用除外の枠組みを設けることが適切とされています。

損害保険会社では、火災保険の赤字が常態化する中、社内で営業上のプレッシャーが強まっていた結果、適切な保険料の提示が困難になるケースもあり、それが今般の保険料調整行為事案の背景にあったと考えられます。 このため、損害保険会社の企業向け商品開発管理態勢等に係る当局のモニタリングの高度化を図るとともに、損害保険料率算出機構において、火災保険参考純率に将来の気候変動による影響を反映するための手法の検討をさらに進めることが適切とされました。また、併せて参考純率算出・標準約款作成の対象種目を拡大することで、中小規模の損害保険会社の商品開発や新規参入を促進することが適切とされました。

以上の他、本報告書では、保険市場に関する諸課題について多岐にわたって提言しています。金融庁として、本報告書の提言を踏まえ、関係者とも連携の上、必要な制度整備を進めてまいります。

|

※1 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書の公表について(令和6年12月25日公表)

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20241225.html

※2 親会社等を保険契約者とする保険契約を一定割合に抑制する規制。「保険代理店の自立の促進」と「保険料の実質的な割引の防止」を目的とするもの。

※3 同規制の導入時に既に存在していた損害保険代理店に対し、同比率を低く抑える(同比率の計算対象を自動車・火災・傷害保険に限定)ことを許容。

NISAの日ー2月13日ー 記念イベントの開催について

|

令和6年1月の新しいNISA制度の開始から約1年、おかげさまで沢山の方々にご認識いただき、より身近なものになりました。

金融庁では、さらに多くの方々にNISA制度を知っていただけるよう、<NISA(ニーサ)の日>である<2月13日>に、記念イベントを開催いたします。

イベントでは、さまざまなゲストの方々と、NISA制度について楽しく学びます。NISA制度の活用を含む資産形成に関する知識を深めるとともに、家計管理や生活設計についても考えるきっかけになるような内容となっております。

会場観覧は好評につき定員数に達したため受付終了しましたが、オンライン配信では事前の応募なしでどなたでも閲覧いただけます。

~ぜひご参加ください!~

- 開催日時

令和7年2月13日(木曜)19:00開演

- 参加方法

オンライン配信(YouTube)

※会場観覧は募集定員に達したため、受付終了しております。(終了後も、席に空きが出た際は事前告知なしに募集再開する場合があります。随時公式サイトにてご確認ください。)

- その他

・参加費無料

・オンライン参加は申込み不要です!

https://www.nisa-kissa.jp/

|

- 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(12月2日)

- 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第5回)(12月2日)

- 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」(第5回:12月5日、第6回:12月13日)

- 金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(第6回:12月9日、第7回:12月24日)

- 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第26回)(12月12日)

- 金融犯罪対策に係る業界横断的な広報の公表(12月10日)

- 令和6年9月期決算概要の公表(主要行等:12月11日、地域銀行:12月10日、主要生損保:12月13日)

- 「金融機関のモデル・リスク管理の高度化に向けたプログレスレポート(2024)」(12月12日)

- 「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に関するパブリックコメントの結果等の公表(12月16日)

- 「令和6年度金融庁政策評価実施計画」等の策定(12月18日)

- 後見制度支援預貯金・後見制度支援信託の導入状況調査結果の公表(12月18日)

- NISA口座の利用状況に関する調査結果(令和6年9月末時点)の公表(12月20日)

- 「有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備に関する連絡協議会」(第1回)(12月20日)

- 銀行の合併認可(12月20日:青森銀行・みちのく銀行、12月24日:愛知銀行・中京銀行)

- 金融庁職員による金融商品取引法違反行為に関する公表(12月23日)

- 「北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループTraderTraitorによるサイバー攻撃について(注意喚起)」、暗号資産の流出リスクへの対応等に関する再度の自主点検要請(12月24日)

- 「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定(12月24日)

- 偽造キャッシュカード問題等に対する対応状況(令和6年3月末)の公表(12月25日)

- 金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書の公表(12月25日)

- 「金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件」の一部改正の公表(12月25日)

- 「高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件」(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(12月25日)

- 「経営者保証徴求時における金融機関の説明プロセスやモニタリング等に係る事例集」、「経営者保証に関するガイドライン」等の活用実績の公表(12月26日)

- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表(12月27日)

- 令和7年度税制改正大綱における金融庁関係の主要項目の公表(12月27日)

- 令和7年度予算、機構・定員(案)の公表(12月27日)

金融庁金融研究センターでは、当センターにより採用・委嘱された研究員等が、研究成果を取りまとめた「ディスカッションペーパー」を公表しています。本稿でもその一部について掲載いたします。

~最近掲載されたディスカッションペーパーのご紹介~

金融庁金融研究センター専門研究員 冨川 諒(弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士)

(Head of ESG, Nippon Life Global Investors Europe Plc)

金融庁金融研究センター特別研究員 小崎 亜依子

(一般財団法人日本民間公益活動連携 機構(JANPIA) 出資事業部部長)

金融庁金融研究センター特別研究員 村田 健(東京大学大学院工学系研究科 学術専門職員)

※上記各研究員については、令和6年12月末時点で任期満了につき、退任しております。

今月は、西野政務官への就任インタビューを掲載しました。政治家を志す前は財務省で公務員として勤務され、また歳も近いこともあり、インタビュー中は、身近な先輩にお話を伺っているという感覚でした。また、インタビューの当日の夜は、政務官室の職員、官房総務課の職員数名と新年会を予定しており、インタビュー終了後にそのまま飲み会に突入し、さらにいろいろな話で盛り上がりました。政治の道に入る方は相当な覚悟を持って臨まれているのだと、改めて痛感しました。

話題は変わりますが、1月24日(金曜)から通常国会が始まりました。霞が関の各省庁は、150日間という会期の中で、法案の国会提出や国会審議など、時に大きな負担を伴いながら、丁寧な業務運営をしていくことになります。いよいよ今年も始まったなと感じますが、全員が健康を維持し、無事に走り切れるよう、気を配りながら、官房総務課や広報室を運営していきたいと思います。

そうした中での様々な成果が、このアクセスFSAにも表れるよう、努めてまいります。本年も、よろしくお願いいたします。

写真:西野大臣政務官と広報室員 |

写真:西野政務官・政務官室職員と総合政策局総務課職員 |

金融庁広報室長 本田 幸一

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索