アクセスFSA 第259号

Contents

グローバル・マネー・ウィーク2025 金融経済教育イベント開催

~加藤金融担当大臣出席~

こども・若者に対する金融教育・金融包摂の推進のための国際的な啓発活動である、OECDのグローバル・マネー・ウィーク(Global Money Week)※の一環として、本年3月22日(土曜)、金融庁は東京都と共催で、親子向けイベント「親子で学ぼう!おかねってなぁに?」を二子玉川ライズにて開催しました。

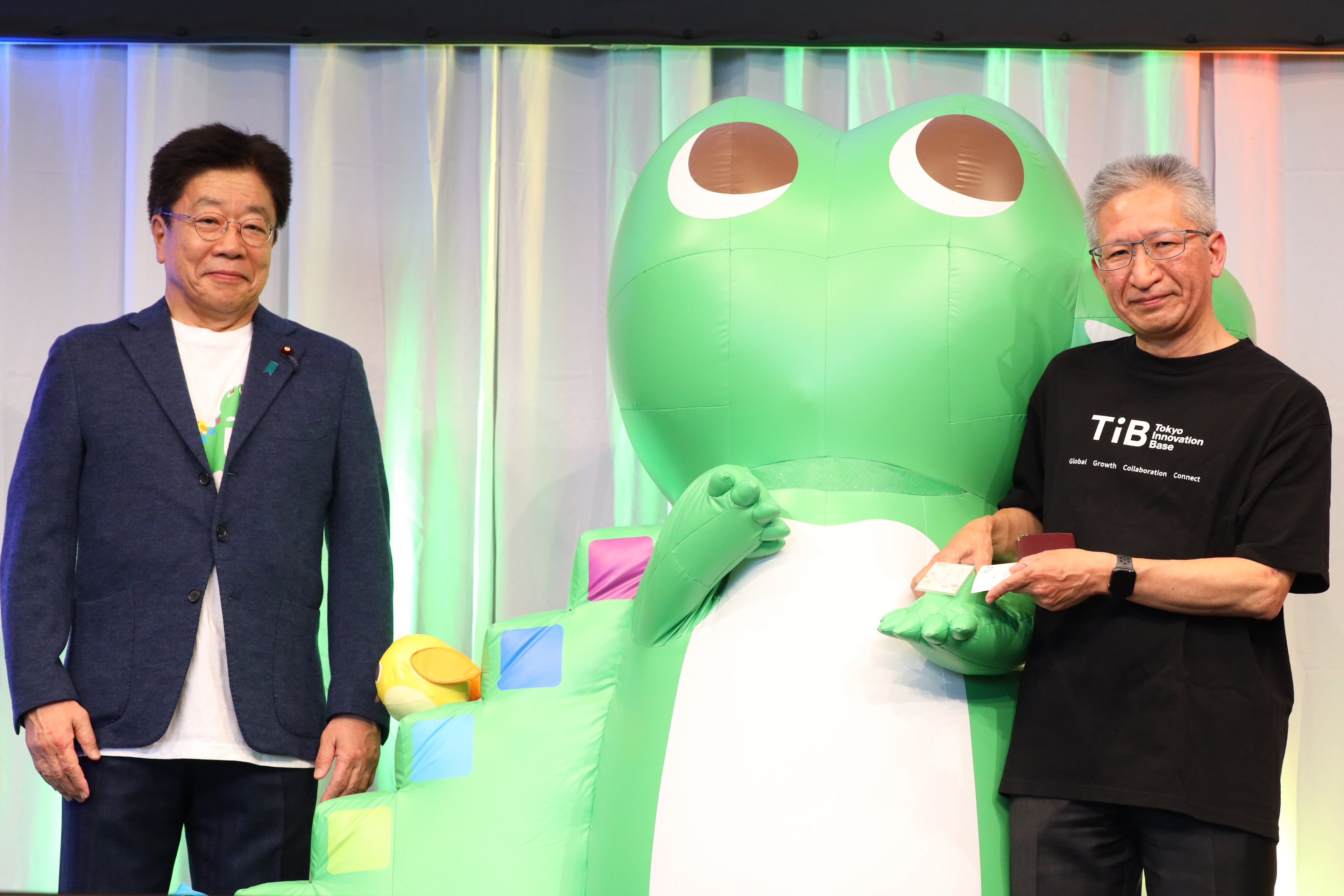

当日、ステージショーの開演には、加藤金融担当大臣と中村東京都副知事(小池東京都知事代理)が登壇し、開演の挨拶を行いました。また、金融庁の公式キャラクター「ワニー参事官(つみたてワニーサ)」と、お笑い芸人のジョイマン、バンビーノ、ヨネダ2000が共演し、お金にまつわるネタを披露しながら、クイズを出題するなど、親子で楽しめるイベントが行われました。

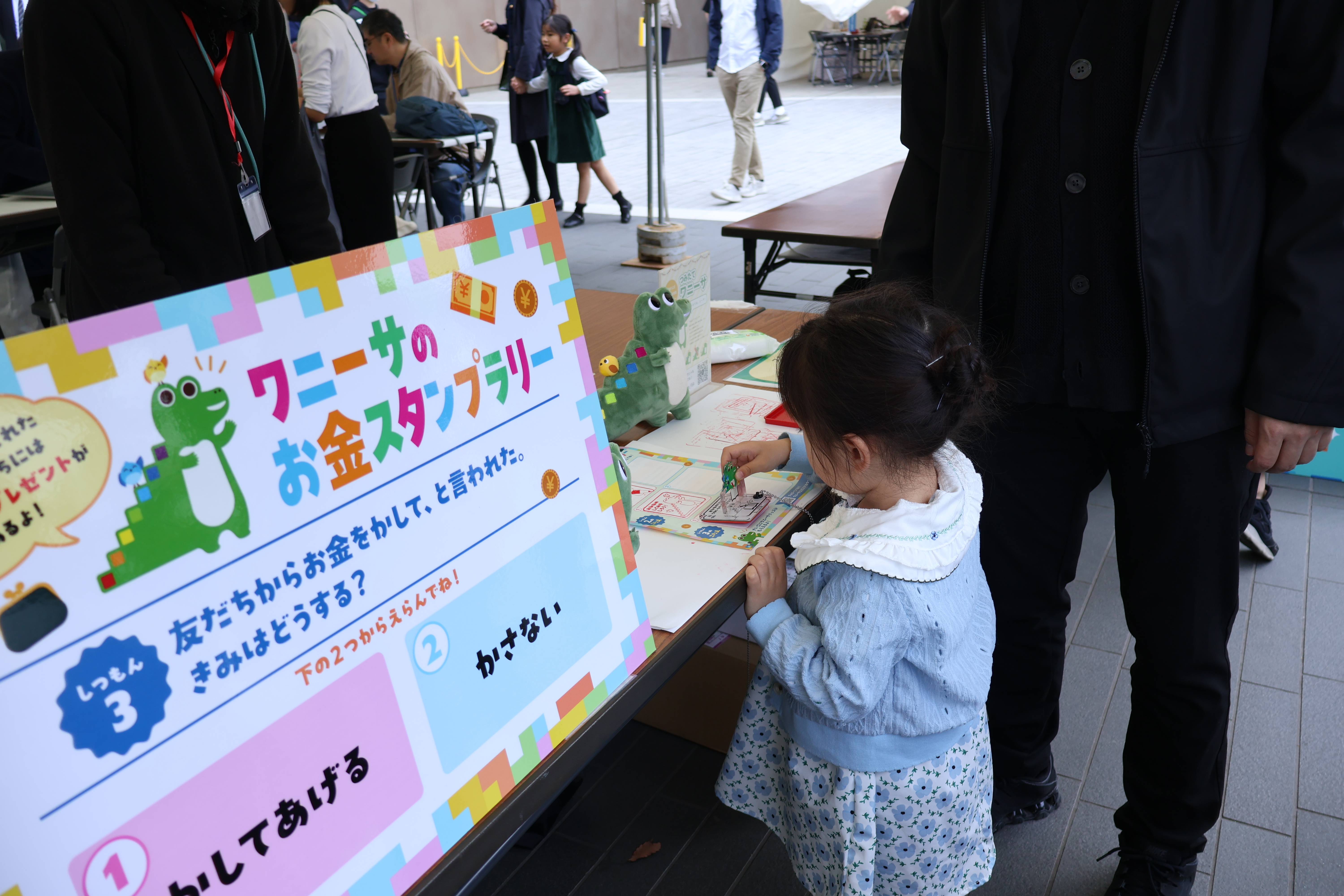

ステージショーのほか、会場ではブース出展も実施し、「うんこお金ドリル」や、協力企業の提供によるゲーミフィケーションを活用した金融経済教育コンテンツ等、多くの企画が用意され、親子連れを始め、沢山の方々にご参加いただきました。

|

| 写真:挨拶する加藤金融担当大臣 |

|

| 写真:小池東京都知事の代理で中村東京都副知事がワニー参事官と名刺交換 (出典)吉本興業株式会社 |

|

| 写真:ステージショーの様子 (出典)吉本興業株式会社 |

|

| 写真:講義を視察する加藤金融担当大臣 |

|

| 写真:イベントブースの様子 |

|

| 写真:うんこドリル講義の様子 |

|

| 写真:講義中の子どもたちの様子 |

|

| 画像:当日のチラシ |

※グローバル・マネー・ウィーク2025について

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250110/20250110.html

(全国の取組一覧)

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250317/20250317.html

「第54回金融審議会総会・ 第42回金融分科会合同会合」の開催

本年2月19日、第54回金融審議会総会・第42回金融分科会合同会合が開催されました※1。

今回の合同会合では、瀬戸内閣府副大臣の挨拶の後、会長互選が行われました。続いて、損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ及び資金決済制度等に関するワーキング・グループの報告書、並びに、新しい公益信託制度に関する信託業法の適用の整理について議論が行われました。

|

| 写真:挨拶をする瀬戸内閣府副大臣 |

1.会長互選

本年1月25日の委員改選後、初めての金融審議会総会・金融分科会であることから、会長互選が行われ、神作裕之委員が金融審議会会長及び金融分科会会長に選任されました。

2.諮問事項にかかる報告

昨年8月26日の第53回金融審議会総会・第41回金融分科会合同会合での諮問事項である「保険市場の信頼の確保と健全な発展に向けた方策に関する検討」及び「資金決済制度等のあり方に関する検討」にかかる報告が行われました。

諮問事項

- 昨今の損害保険業界における保険金不正請求事案や保険料調整行為事案などを踏まえ、顧客本位の業務運営や健全な競争環境を実現することにより、保険市場に対する信頼の確保と健全な発展を図るために必要な方策について検討を行うこと。

- 送金・決済・与信サービスの利用者・利用形態の広がりや、新たな金融サービスの登場を踏まえ、利用者保護等に配慮しつつ、適切な規制のあり方について検討を行うこと。

各々の概要は以下のとおりであり、今後、報告書の内容を踏まえ、必要な制度整備を行ってまいります。

(1)損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ報告※2

損害保険業界における保険金不正請求事案や保険料調整行為事案等の再発防止に向け、保険市場に対する信頼の確保とその健全な発展を図るために必要な方策として、大規模な損害保険代理店や保険会社等に対する体制整備義務の強化、保険会社による保険契約者等への過度な便宜供与の禁止、保険仲立人の活用促進、火災保険の赤字構造の改善などについて、提言を行っています。※3

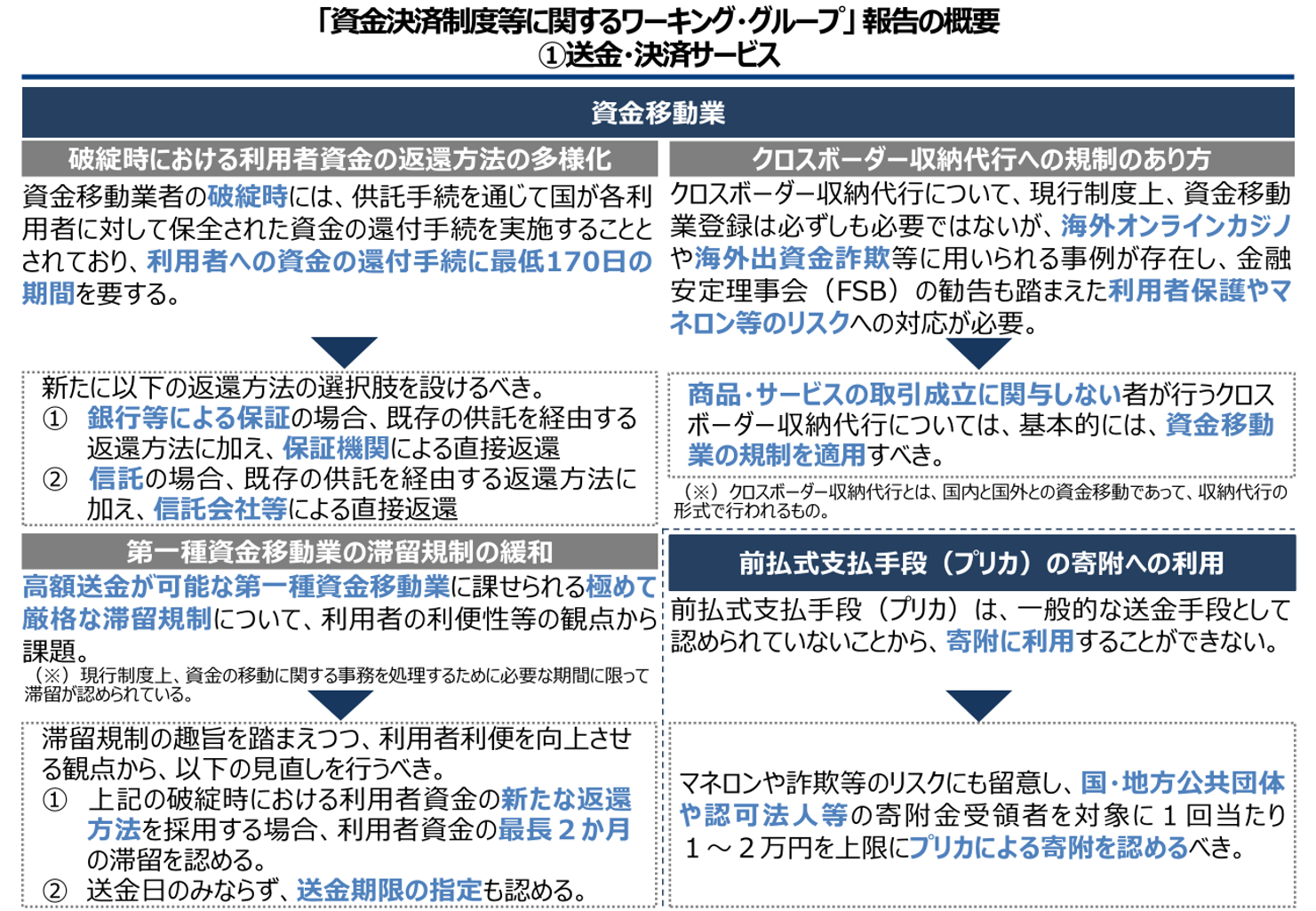

(2)資金決済制度等に関するワーキング・グループ報告※4

「送金・決済サービス」と「暗号資産・電子決済手段(ステーブルコイン)」について、デジタル技術の進展を通じた新たなサービスが登場する中、利用者保護を確保しつつ、イノベーションの促進を図るため、暗号資産交換業者等に対する資産の国内保有命令の導入、暗号資産等の売買・交換の媒介のみを行う新たな仲介業の創設、国境を跨ぐ収納代行サービスのうち一定のものに対する規制の見直し等、必要な環境整備に向けた提言を行っています。 ※5

3.諮問事項以外の審議事項

公益信託に関する法律(令和6年5月公布、令和8年4月施行予定)により公益信託に係る行政庁による認可制度及び受託者規制等が設けられることを踏まえ、信託業法との関係を整理し、公益信託の円滑な活用を図るため、公益信託の引受けについて信託業法の規定の適用を除外する等の措置を講ずることについて報告が行われました。今後、金融審議会での議論を踏まえ、必要な制度整備を行ってまいります。

|

| 写真:金融審議会総会の様子 |

※2 報告書全文:https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20241225.html

※3 政策解説(アクセスFSA257号):

※4 報告書全文:https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20250122.html

※5 詳細は下記「政策解説」もご参照ください。

金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」報告書の概要

金融審議会「資金決済制度等に関するワーキング・グループ」(座長:森下哲朗 上智大学法学部教授)の報告を取りまとめました※1。

本稿ではその経緯と主なポイントについてご紹介いたします。

1.経緯

“Fintech”という言葉が世に現れて 10 年余りが経過し、例えばキャッシュレス決済サービスは、その利用者が数千万人を超えるなど、国民生活のインフラへと成長しつつあります。また、暗号資産や電子決済手段(ステーブルコイン)についても、近年、利用者保護やマネー・ローンダリング等の対策を徹底しつつ、健全なイノベーションを促す観点から、暗号資産交換業の規制強化、電子決済手段等取引業の創設といった対応を行ってきました。

他方で、経済・社会の変化を経て、送金・決済サービスのほか、与信を含む幅広い分野において、従前の金融規制がその対象として典型的に想定していた形態とは異なる様々なサービスが提供・利用されるようになってきています。こうしたサービスに対して、金融規制が課されているサービス提供者との衡平の確保や、遺漏のない利用者保護といった要請に加え、ビジネスの実態や金融以外の規制の適用関係も十分に踏まえつつ健全な発展を促すための対応を検討する目的で、令和6年9月から計7回にわたって審議を行いました。

2.送金・決済サービス関連

(1)資金移動業者の破綻時における利用者資金の返還方法の多様化

現行法上、資金移動業者の利用者資金の保全方法としては、供託又は銀行等による保証若しくは信託が認められている一方で、これらのいずれの保全方法を取った場合でも、資金移動業者の破綻時には、国による供託手続きを通じて利用者に資金を返還することから、最低でも170日の期間を要するところ、より迅速に利用者に資金を返還する方法の必要性が指摘されています。

このような状況を踏まえ、報告書では、現行の供託を経由する返還方法に加えて、①銀行等による保証の場合に、保証機関が利用者に直接返還する方式、②信託による保全の場合に、信託会社等を通じて利用者に直接返還する方式を、新たな返還方法の選択肢として設けることが適切とされました。

(2)クロスボーダー収納代行への規制のあり方

収納代行については、金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」報告※2(令和元年12月20日)において、個人間の収納代行の一部が為替取引に該当する旨、明示的に規定する一方で、その他の収納代行については「それぞれのサービスの機能や実態に着目した上で、為替取引に関する規制を適用する必要性の有無を判断していく」とされていました。

そのような中、近年、国内と国外との間での資金移動であって、収納代行の形式で行われるもの(以下「クロスボーダー収納代行」)について、海外オンラインカジノや海外出資金詐欺等に用いられる事例が指摘されています。また、令和6年12月の金融安定理事会(FSB)報告書※3では、銀行・ノンバンクが行う活動に関して、リスクに対して比例的な規制・監督が必要とされており、利用者保護やマネロン等のリスクに対して、当該勧告も踏まえた対応が求められています。

このような状況を踏まえ、報告書では、クロスボーダー収納代行のうち、為替取引に関する規制に服する銀行や資金移動業者が行うクロスボーダー送金と同機能を果たしていると考えられるものについては、リスクに比例的な規制として、為替取引に関する規制を、過剰な規制とならないように留意しつつ適用することが適当であるとされました。

|

3.暗号資産・電子決済手段(ステープルコイン関係)

(1)暗号資産交換業者等の破綻時等の資産の国外流出防止

現在、暗号資産交換業者の多くは、暗号資産の現物取引のみを行っているところ、現行法制上、このような現物取引のみを行う暗号資産交換業者が破綻等した場合に、事業者の資産が国外に流出する恐れがあっても、事業者に対して資産の国内保有命令を発出できないという課題が指摘されています。

これに対して、報告書では、金融商品取引業者に対する資産の国内保有命令の規定を参考に、資金決済法においても暗号資産交換業者等の資産が国外流出することを防止するための規定を導入すべきとされました。

(2)暗号資産等に係る事業実態を踏まえた規制のあり方

現行法制上、暗号資産等の売買又は交換の「媒介」を業として行う場合、その事業者は暗号資産交換業等の登録を受ける必要があるところです。一方で、事業者の行為が、暗号資産等の「媒介」のみにとどまる場合であっても、利用者財産の保全等の観点から設けられている規制や、犯収法に基づくAML/CFT履行義務が課せられていることについて、事業者に対して過度な負担を求めるものであるとの指摘があります。

報告書では、事業の特性に応じた規制を柔軟かつ過不足なく整備し、イノベーションの促進と利用者保護を両立する観点で、資金決済法においても、金融商品取引法において売買の媒介等のみを業として行う金融商品仲介業が設けられていることを参考に、利用者の財産の預託を受けることなく、暗号資産等の売買等の媒介のみを業として行う、新たな仲介業を創設することが適切とされました。

(3)特定信託受益権(3号電子決済手段)の発行見合い金の管理・運用方法の柔軟化

現行法制上、特定信託受益権の発行見合い金については、法定通貨との価値の連動及び額面での償還を確実なものとするため、その全額を健全性に係る基準を満たす銀行等への要求払預貯金で管理することが求められているところです。

その一方で、米国やEU等の他の主要法域においては、ステーブルコインの裏付け資産として国債を含む預金以外での運用を認める規制の導入や規制案の提示が行われていることを踏まえ、報告書においては、特定信託受益権の発行見合い金の管理・運用方法を要求払預貯金以外に柔軟化することが考えられるとされました。具体的には、満期及び残存期間が3か月以内の日本国債(米ドル建ての場合は米国債)と、一定の要件を満たす定期預金による運用を、発行額の50%まで認めることが適切とされました。

|

4.おわりに

本報告書では、以上の論点のほか、送金・決済サービスおよび与信を含む幅広い分野に関して、多岐にわたる提言が行われています。金融庁としては、本提言の内容を踏まえ、必要な制度整備等を進めてまいります。

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20250122.html

※2 金融審議会「決済法制及び金融サービス仲介法制に関するワーキング・グループ」報告の公表

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20191220.html

※3 金融安定理事会(FSB)「クロスボーダー送金サービスを 提供する銀行・ノンバンクの規制・監督に係る勧告:最終報告書」(令和6年12月)

https://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20241219-2/20241219-2.html

広島市での金融経済教育イベントの開催

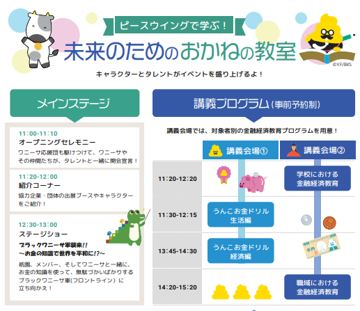

~ピースウィングで学ぶ!未来のためのおかねの教室~

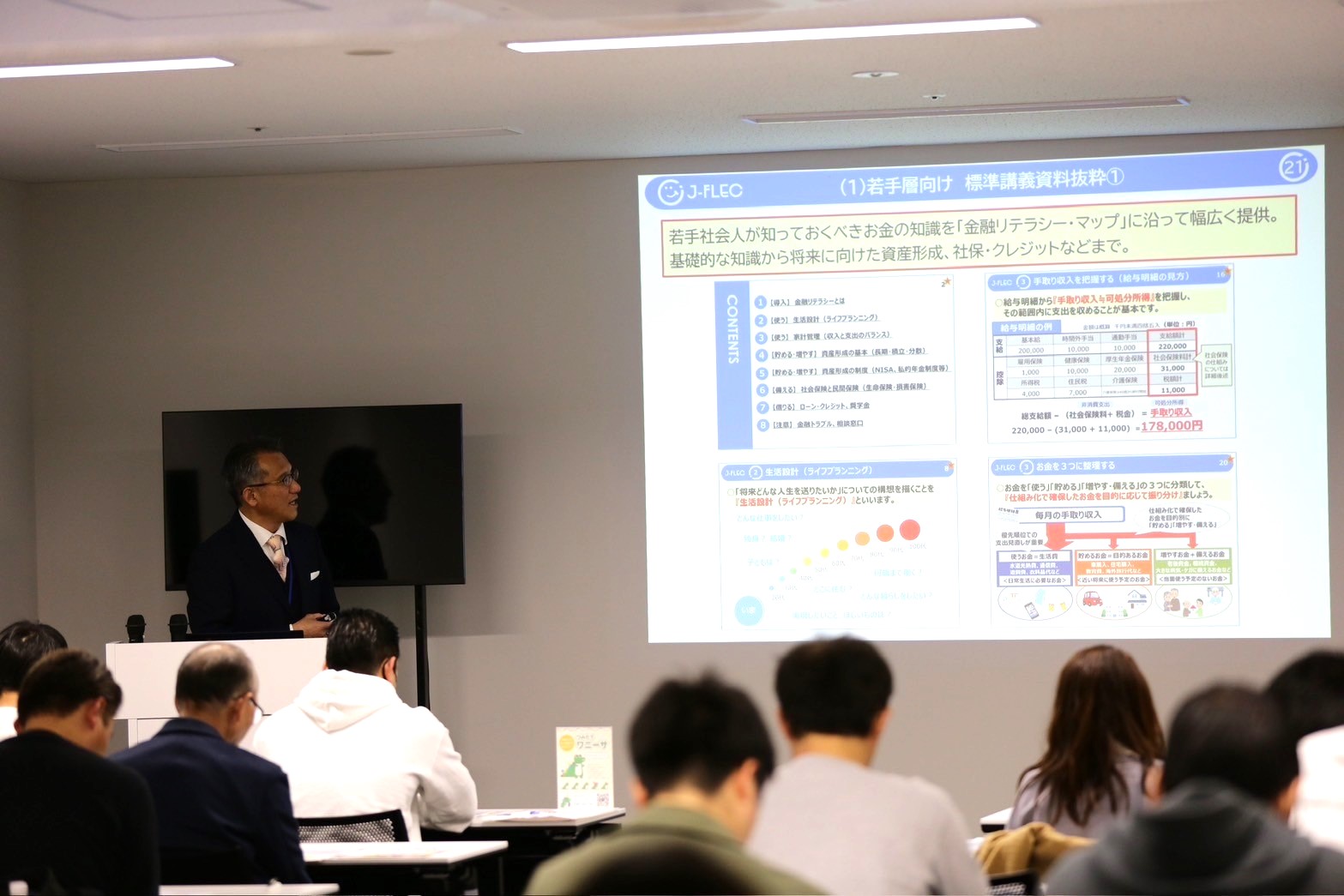

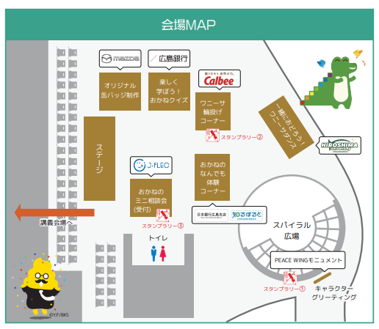

金融庁は、本年3月9日(日曜)、広島県広島市で金融経済教育イベント「未来のためのおかねの教室」※を開催しました。金融庁主催のイベントとしては、首都圏以外では初の開催となり、当日は、サッカースタジアム(エディオンピースウィング広島)を会場に、「お金」の使い方や貯蓄・資産形成などの正しい知識を学ぶきっかけとなるよう、ステージショーや体験ブース、対象者別の金融経済教育講義など、様々な企画を実施しました。

当日は親子連れを始め、たくさんの方々にご参加いただき、「お金」について楽しく学ぶ様子が見られました。

今後も金融庁では、こうした地方におけるイベントの企画等も含め、金融リテラシー向上のための学びの場の提供に取り組んでまいります。

|

| 写真:オープニングセレモニーの様子 |

|

| 写真:ステージショーの様子 |

|

| 写真:イベントブースの様子(クイズラリー) |

|

| 写真:イベントブースの様子(ワニーサ輪投げ) |

|

| 写真:講義プログラムの様子(小学生向け) |

|

| 写真:講義プログラムの様子(社会人向け) |

|

| 当日のプロブラム(チラシ抜粋) |

|

| 当日の会場MAP(チラシ抜粋) |

- 「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」の受入れを表明した評価機関等リスト(令和6年12月31日時点)の公表(2月3日)

- 「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」に係るチラシの作成(2月4日)

- FSA Analytical Notesー金融庁分析事例集ー(2025.1)vol.1の概要資料の公表(2月4日)

- 偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況の公表(2月5日)

- 令和7年2月4日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置(2月7日:新潟県、2月10日:福島県)

- 「令和5年情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部改正に係る内閣府令案」に対するパブリックコメントの結果等の公表(2月7日)

令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等の公表(2月7日) - ユーロ円TIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(2月10日)

- 「第67回金融トラブル連絡調整協議会」の開催(2月12日)

- 「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」(第1回)の開催(2月12日)

- 流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故にかかる災害等に対する金融上の措置(埼玉県)(2月12日)

- NISA口座の利用状況に関する調査結果(令和6年12月末時点)(2月13日)

- 「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(2月17日)

- 第54回金融審議会総会・第42回金融分科会合同会合の開催(2月19日)

- 企業会計審議会会長及び委員の任命の公表(2月20日)

- 金融商品取引契約に係る顧客交付書面のデジタル化の公表(2月20日)

- 「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」(スタートアップへの資金供給の促進関係)等に対するパブリックコメントの結果等の公表(2月21日)

- 特別経営強化計画等の公表(2月21日)

- 全国信用協同組合連合会に対する優先出資の引受け等の決定(2月21日)

- 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害等に対する金融上の措置(2月21日:新潟県、2月26日:青森県)

- 「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第5回)の開催(2月25日)

- 「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」(第3回)の開催(2月26日)

- 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件」に対するパブリックコメントの結果等の公表(2月26日)

- 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災にかかる災害等に対する金融上の措置(2月27日)

- 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等についての規制の政策評価(RIA)の公表(2月28日)

- 01Bank設立準備株式会社に対する銀行業の免許の付与の公表(2月28日)

- 令和6年9月期における金融再生法開示債権の状況等(ポイント)の公表(2月28日)

金融庁では、当庁施策の紹介や説明を含め、その活動状況等について、各種刊行物等への執筆を行っており、金融研究センターのウェブサイト上で公表しています。本稿でもその一部について掲載いたします。

~最近掲載された寄稿等のご紹介~

(週刊金融財政事情 3月4日号)

(週刊金融財政事情 3月4日号)

霞が関の各省庁には、どこも政策広報・報道対応を行う部署がありますが、広報室長が2か月に1度、居酒屋に集まり、それぞれの悩みや最近起きていることなどについて意見交換をする会があります。この「霞が関広報室長の会」は大変有意義で、お互いに違いが結構あることがわかり、様々な気づきをもらうことができます。この会は、コロナになって一度消滅したのですが、法務省広報室長の田代さんが、コロナ前に広報室の課長補佐だった当時、その時の室長がこの会に定期的に参加されていたそうで、ご自身が室長になられた時に会が途絶えていたことを憂いて、昨年(2024年)7月に、外務省国内広報室長の越智さんとともに復活させてくださいました。官庁の横の連携を通じて、政策広報・報道対応の機能を高めていきたいと考えています。

写真:ワニーサとミャクミャク

話題は変わりますが、来月(4月)から、「大阪・関西万博」が始まります。金融庁も、今月開催したFIN/SUMから派生したイベントを5月に大阪で開催する予定です。今回の万博は、国際博覧会として初めての試みとなる「全面的キャッシュレス」が導入されます。

20年前の2005年の「愛・地球博」は、行くチャンスを逃しましたが、今回こそは休みを取り、現地を訪れたいと思います。

金融庁広報室長 本田 幸一

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索