金融庁広報誌

アクセスFSA No.265

No.265

Contents

会議等

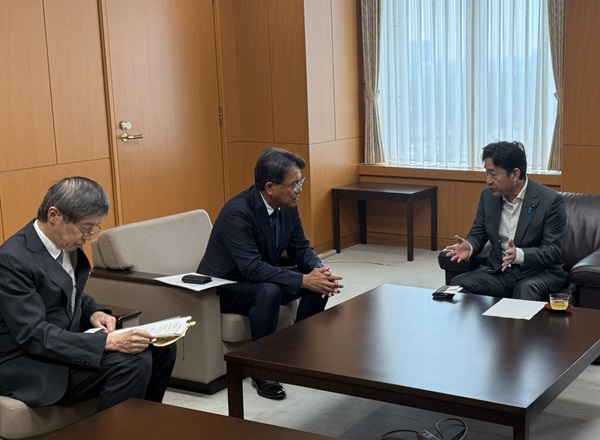

加藤大臣とアルブケルケ欧州委員(金融サービス・貯蓄投資同盟担当)との面会

写真:加藤大臣(左)とマリア・アルブケルケ欧州委員(右) |

写真:伊藤長官(左)とマリア・アルブケルケ欧州委員(右) |

9月11日、加藤財務大臣兼金融担当大臣はマリア・ルイス・アルブケルケ欧州委員(金融サービス・貯蓄投資同盟担当)と面会し、日本及びEUにおける資本市場の動向及びデジタル金融の発展に向けた取組み等について意見交換を行いました。両者は、金融分野で緊密に連携を続けていくことを確認しました。

また、大臣面会に続き、伊藤長官とアルブケルケ欧州委員との面会を実施しました。伊藤長官は、先月公表した金融行政方針について紹介し、両者は、資本市場の動向及びデジタル金融の発展について実務的な意見交換を行いました。

※EUの「内閣」に当たる行政執行機関が欧州委員会であり、アルブケルケ欧州委員は27名の委員の1人です。

※2025年9月11日「加藤財務大臣兼金融担当大臣とアルブケルケ欧州委員(金融サービス・貯蓄投資同盟担当)の面会について」は、金融庁ウェブサイトでも公表しています。

https://www.fsa.go.jp/inter/etc/20250911/20250911.html

米国の関税措置に関する瀬戸副大臣・西野政務官と業界団体の意見交換

本年8月22日から8月27日にかけて、米国の関税措置の影響について、瀬戸内閣府副大臣(金融担当)及び西野内閣府大臣政務官(金融担当)が、全国信用金庫協会・全国地方銀行協会・全国信用組合中央協会・全国銀行協会との意見交換を行いました。

意見交換の中では、金融機関の資金繰り支援の状況や各業種・地域への影響等について、幅広く意見が交わされました。

加えて、金融庁及び全国の財務局・財務支局、沖縄総合事務局においても、米国の関税措置に伴う金融機関・事業者への影響に関し、業界団体・金融機関へのヒアリングを継続して実施しており、8月1日から8月31日にかけて、計335回の場を通じて延べ705の金融機関・団体との対話を実施しました。

写真:全国信用金庫協会との意見交換を行う瀬戸内閣府副大臣(8月22日) |

写真:全国地方銀行協会との意見交換を行う瀬戸内閣府副大臣(8月22日) |

写真:全国信用組合中央協会との意見交換を行う西野内閣府大臣政務官(8月26日) |

写真:全国銀行協会との意見交換を行う西野内閣府大臣政務官(8月27日) |

政策解説

2025事務年度 金融行政方針

総合政策局総合政策課 課長補佐 乗松 慶行

係長 小林 拓登

係員 渡邉 丈

金融行政方針の公表に当たって

金融庁は、本年8月29日に、2025事務年度の金融行政方針を公表しました。これは、金融庁が本事務年度において、重点的に実施する施策を明確化するものです。これにより、金融行政の透明性が一層高まり、当局と金融サービス利用者、金融機関、市場関係者等との間で認識の共有が図られ、建設的な対話を通じて、より良い金融行政の実現につながることを目指しています。金融庁では、金融行政方針へのご意見を随時受け付けております。今後の参考として活用させていただきますので、ウェブサイト受付窓口(https://www.fsa.go.jp/opinion/![]() )までご意見をお寄せください。

)までご意見をお寄せください。

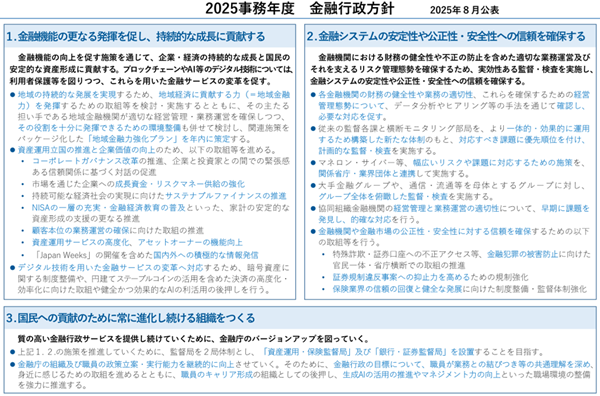

2025事務年度の取組

2025事務年度の金融行政方針は、1.金融機能の更なる発揮を促し、持続的な成長に貢献する、2.金融システムの安定性や公正性・安全性への信頼を確保する、3.国民への貢献のために常に進化し続ける組織をつくる、の3つの施策を推し進めていきます。以下では、それぞれの施策の主なポイントを紹介します。

1.金融機能の更なる発揮を促し、持続的な成長に貢献する

金融機能の向上を促す施策を通じて、企業・経済の持続的な成長と国民の安定的な資産形成に貢献します。ブロックチェーンやAI等のデジタル技術については、利用者保護等を図りつつ、これらを用いた金融サービスの変革を促します。

人口減少・少子高齢化その他の環境変化に直面している地域の持続的な発展を実現してまいります。そのために、地域経済に貢献する力(=地域金融力)を発揮するための取組等を検討・実施します。また、その主たる担い手である地域金融機関が適切な経営管理・業務運営を確保しつつ、その役割を十分に発揮できるための環境整備も併せて検討し、これらの関連施策をパッケージ化した「地域金融力強化プラン」を年内に策定します。

また、資産運用立国の推進と企業価値の向上に向けた取組も進めます。人的資本に関する開示の充実を含めたコーポレートガバナンス改革を着実に進め、投資家との対話を通じた中長期的な企業価値の向上を後押しします。家計の安定的な資産形成を支援するため、NISAの一層の充実や金融経済教育の普及など、金融リテラシーを向上させながら、ライフプランに沿った資産形成を行っていくための支援を充実させます。

さらに、デジタル技術による金融サービスの健全な発展が、我が国の社会課題の解決に資するよう必要な施策を進めます。欧米などのグローバルな動向を踏まえつつ、暗号資産に関する制度整備や、円建てステーブルコインの活用を含む決済の高度化・効率化の後押しを行っていきます。

2.金融システムの安定性や公正性・安全性への信頼を確保する

金融機関における財務の健全性や不正の防止を含めた適切な業務運営及びそれを支えるリスク管理態勢を確保するため、実効性ある監督・検査を実施し、金融システムの安定性や公正性・安全性への信頼を確保します。

協同組織金融機関については、不正融資や重大な法令違反が確認されたことも踏まえ、経営管理と業務運営の適切性について、早期に課題を発見し、的確な対応を行います。

保険業界については、信頼回復と健全な発展に向けた対応を行います。損害保険業界の信頼を揺るがすような保険金不正請求事案や保険料調整行為事案の再発防止を図り、顧客本位の業務運営の徹底と健全な競争環境を実現します。さらに、保険業界における情報漏えい事案を踏まえた、保険会社の適切な情報管理態勢を確保するため、監督・検査を実施していきます。

3.国民への貢献のために常に進化し続ける組織をつくる

質の高い金融行政サービスを提供し続けていくために、金融庁のバージョンアップを図っていきます。

これまで述べてきたような足元の行政課題に対応するため、必要な体制強化を進めます。具体的には、資産運用業及びアセットオーナーでもある保険業に対する監督の連携強化を図るとともに、足元の保険業界の信頼回復と健全な発展に向けた監督に注力する必要があることを踏まえ、「資産運用・保険監督局」を設置することを目指します。また、銀行業及び証券業の実態を踏まえたグループベースでの監督の高度化を図るため、「銀行・証券監督局」を設置することを目指します。

くわえて、金融庁の組織及び職員の政策立案・実行能力を継続的に向上させていきます。そのために、金融行政の目標について、職員が業務との結びつき等の共通理解を深め、身近に感じるための取組を進めるとともに、職員のキャリア形成の組織としての後押し、生成AIの活用の推進やマネジメント力の向上といった職場環境の整備を強力に推進していきます。

【2025事務年度 金融行政方針の概要】  |

令和7事務年度 証券モニタリング基本方針

証券取引等監視委員会事務局証券検査課 総括補佐 田口 豪

課長補佐 臼杵 春奈

企画係員 田沼 諒典

証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます。)は、令和7年8月1日に、「令和7事務年度 証券モニタリング基本方針 」(以下「基本方針1」といいます。)を公表しました。本稿では、その概要を紹介します。

証券モニタリング2を実施するにあたっては、昨事務年度の証券モニタリングを通じて判明した事項、金融商品取引業者等(以下「金商業者等」といいます。)を取り巻く環境、金商業者等を取り巻く規制の枠組み等の変更を踏まえつつ、金融庁の「金融行政方針」等も念頭に置きながら、金融庁関連部局等と連携していきます。

業態横断的な検証事項

業態横断的な検証事項として、次の5つを掲げています。

① 適合性原則を踏まえた適正な投資勧誘等に重点を置いた内部管理態勢の構築や、顧客本位の業務運営を踏まえた販売状況等(複雑又はリスクの高い商品の販売、合理性のない短期の乗り換え勧誘行為、銀証連携ビジネスにおける販売勧誘状況、不祥事案の未然防止の態勢整備状況等)

② 「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」を踏まえたサイバーセキュリティ対策の十分性や、デジタル化の進展に伴うシステムリスク管理(システム開発・運用管理や外部委託先管理を含む)の対応状況

③ ビジネスモデルの変化とそれに対応した内部管理態勢の構築

④ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る内部管理態勢の定着状況

⑤ 内部監査の結果及び自主規制機関の監査等で指摘された事項に係る改善策及び再発防止策の取組状況

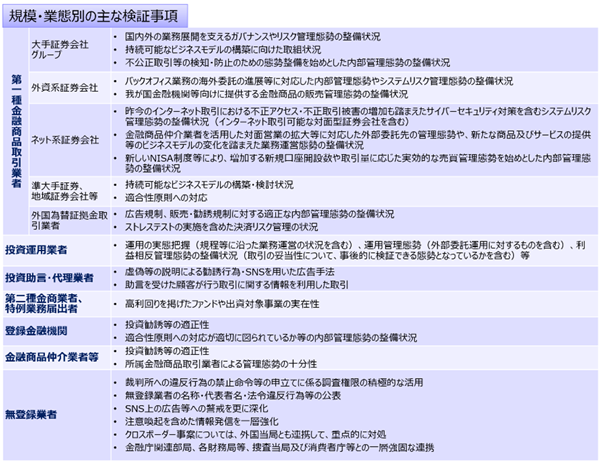

規模・業態別の主な検証事項

規模・業態別の主な検証事項の一部を紹介します【図1】。詳細については基本方針を参照してください。

【図1】

証券モニタリングの進め方

証券モニタリングの対象業者について、金融庁関連部局等と連携し、金商業者等におけるリスクの特定・評価を行い、リスクベースで検査対象先を選定、以下のような状況である場合を中心に検査を実施します。

① 個別の法令違反や業務運営態勢に懸念があり、早期に深度ある検証が必要な状況

② モニタリングでは業務運営等の実態が必ずしも把握できない状況(検査未実施先や長期未実施先、買収等による株主構成の変更に伴い、ビジネスモデルや業務運営態勢を変更した先を含む)

③ 取り扱う金融商品のリスクや分別管理の適切性などについて実態把握が必要な状況

検査では、実質的に意味のある検証や問題点の指摘に努めるほか、営業店における営業実態を確認する必要がある場合には、機動的に営業店に対し、検査を実施します。また、単に問題点を指摘し行政処分勧告等を行うにとどまらず、問題の全体像を把握し、発生原因を究明することにより、実効性のある再発防止策につなげていきます。さらに、問題が顕在化していないものの、業務運営態勢等について改善が必要であると認められた場合には、証券監視委の問題意識を検査対象先と共有し、実効性ある内部管理態勢の構築等を促していきます。

関係機関との連携・検査結果の情報発信

- 各財務局等との間で、モニタリングや検査の計画策定から緊密に連携し、本店の所在地と実質的な業務運営拠点が異なる場合も考慮し、調整機能を発揮して財務局の取組を支援するほか、必要に応じて合同検査も実施し、財務局間での検査応援等についても柔軟に行う等、人材の効果的な活用、ノウハウの共有化を図ります。

- 自主規制機関とは引き続き緊密に連携するとともに、更に連携の拡大・深化を図り、検査・監査等で検知した内容・問題意識やそれらのフォローアップ状況をタイムリーかつ双方向に共有します。また、新たに発足する自主規制機関の自主規制機能の強化を支援します。

- 捜査当局及び消費者庁等の間で、無登録業者に係る情報提供や、人事交流・講義実施等により、連携を強化します。

- 検査を通じて把握した問題点や究明した根本原因等については、必要に応じて、金融庁関連部局等と連携して金商業者等に対してフィードバックを行い、これらの監査関係者及び社外取締役に対しても、検査結果を共有することにより、改善に向けた自主的な取組を促します。

- 証券監視委の問題意識等が対外的にも的確に伝わるよう、「証券モニタリング概要・事例集3」等により、具体的で分かりやすい情報発信に努めます。

1令和7年8月1日公表(https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250801-2.html

)

)2「証券モニタリング」とは「検査(オンサイト・モニタリング)」と「検査以外で金商業者等に関する情報収集等を幅広く行う活動(オフサイト・モニタリング)」の双方を包含するものです。

3令和7年8月1日公表(https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250801-1.html

)

)

特別企画

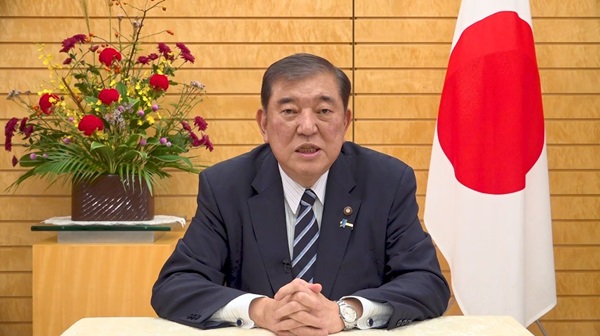

長官の伊藤さんからの話

8月5日、伊藤長官が、「長官の伊藤さんからの話」と題して「金融庁をさらに素晴らしい組織にしていくために、どのように取り組んでいくか。」について、庁内職員向けに話をしました。 ※金融庁では、長官以下の当庁職員内の会話で相手を呼ぶ際には、役職名ではなく『さん』付けで呼ぶ『さん』付け運動を展開しています。 |

|

さらに素晴らしい金融庁へ

金融庁をさらに素晴らしい組織にしていくために、どのように取り組んでいくか、という話をしたいと思います。

現在、金融庁で働いている皆さん、そしてこれまで金融庁で働いてくれた皆さんのおかげで、金融庁はとても良い組織になっています。世界の金融当局の間でも、しっかりとした存在感を発揮しているほか、働き方改革、業務の効率化も進めています。

私はこれをさらに進化させたい。今年1年でも進化させたいし、5年、10年、20年という時間軸のなかでも不断に進化していく組織にしたい。皆が働きやすく、個人としても組織としても、やりがいと目標を持って、進化していく集団にしたいと強く思っています。

悪い組織だから変えるのではなく、良い組織を更に進化させる、そうした取組をしていきたいと思っています。私は、金融庁にはもっと素晴らしい組織になる力と可能性があると思っています。

時には原点に帰る

これまでも金融庁は組織改革に数多く取り組んできました。特に、2018年7月に取りまとめられた「金融庁の改革について」1という文書は、金融庁を「国民のため、国益のために絶えず自己変革できる組織」にしていくとして、「組織文化の改革」に取り組むことを掲げています。金融庁の現在の組織や仕事の進め方の基本的な考え方は、この頃にできたと言っても良いと思います。我々には組織改革の土台があるわけですね。組織戦略管理官室が出来たのもこの頃です。

しかし、皆さんは、この文書を読んだことがありますか?2018年以降、新たに金融庁職員になった方は、すでに3分の1を超えていますし、当時から金融庁にいる方も、忘れかけているのではないでしょうか。組織改革のゴールは、改革が目指した行動を皆が無意識に取るということなので、「そう言えば」という状況は必ずしも悪くはありません。しかしながら、組織も仕事も世の中も、そして個人の考え方や環境も日々、変化するため、時には原点に帰って、我々は何を目標に、何のために働いているのかを考えることは必要です。金融庁の組織改革について集中的に議論した2017事務年度当時から7年が経過した中、皆で金融庁の目的や組織のあり方を考えてみることは大いに意義があることです。

職員一人ひとりが金融庁の役割・目的について考える

二つの取組から始めたいと思います。

一つ目は、職員の皆さん一人ひとりが金融庁の役割、目的は何かを考えることです。

目的意識ややりがいを感じながら仕事をすることはとても大事です。いつも言っているのは、「やる気のある伊藤豊」と「やる気のない伊藤豊」では、できる仕事の質と量に天地の差があるということです。それでは、どうやってやる気を出すか。よく睡眠を取り体調を整える、家族や友人や職場の同僚との人間関係を整えて仕事以外の悩みを解消する、仕事以外の趣味も充実させる、無駄な仕事をなくして仕事を効率化する、これらもとても大事です。しかし、私のやる気に最も影響するのは、何のために仕事をしているのか、世の中の役に立つ、将来の日本や世界の役に立つ仕事をしているのだという実感、その実感を上司や同僚や部下、職場の仲間と共有できているという実感です。どんなにホワイトな職場でも、仕事のやりがいを訴えてくれない職場では、優秀な人たちを引き寄せることはできませんよね。

このやりがいを高めるための取組として、皆で金融庁の役割、目的を考え、議論することが有効ではないかと考えます。それは国家行政組織法やさきほど言及した7年前の文書を読んで学習し、暗記することではありません。もちろんそれらの文書は当時練りに練って書かれているので、7年前の「金融庁の改革について」を読んでみることは大事な一歩でしょうが、それだけでは、ただお題目を学習するだけになってしまいます。そうではなく、皆さん一人ひとりが今やっている一つ一つの仕事や、皆さんが将来金融庁でどういう仕事をしたいか、どのように個人として成長して社会に貢献したいかを考えて、それと金融庁の役割、目的、更には金融庁の将来像を結び付けて考え、皆で議論する取組をしていきたいと思います。

きっかけとして皆でスローガン作り

そして、この取組を楽しく具体的に進める方法として、金融庁のスローガンを皆でつくることにしてはどうかと思っています。

2018年の文書などに記載されている通り、金融行政の目標は、金融システムの安定と金融仲介機能の発揮、利用者保護と利用者利便、市場の公正性・透明性と市場の活力のそれぞれを両立させることを通じて、企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大を目指すこと。そして、金融庁を国民のため、国益のために絶えず自己変革できる組織にしていくこと。

本当にその通り。金融行政の目標をずばり文章にしています。しかし、「よーし、今日もいっちょやったるかぁ」と気合を入れて仕事を始める時に頭に思い浮かべるには少し長いですよね。そこで、スローガンをつくってはどうかと思っています。スローガンは、組織の目標や組織を不断にバージョンアップする決意を示す象徴的な短い合言葉のようなものです。

格好良いスローガンをつくること自体は目的ではありません。あくまでも、皆さんに金融庁の目的や役割、そして一人ひとりの仕事や将来について考えるきっかけをつくりたいということです。

しかし、せっかくなのでスローガンの選定は、是非お祭り感覚で楽しくやりましょう。日々の業務で多忙なことは分かっていますが、ちょっとした隙間に、少しだけ頭を巡らせてみてください。遊び心はこの種のことをするときにはとても大事です。

不断に変革していく組織づくりに必要なことを考え実行する

二つ目は、金融庁のバージョンアップを進めていく、「金融庁20年委員会」というチームをつくります。

「金融庁20年委員会」は、将来に向かって不断に変革をしていく組織をつくるために、足元で何をしていけば良いか、それを考え、取組を進めていきます。

メンバーには、30代以下の若手はもちろん、40代、50代の方にも入ってもらいます。皆さんからの声を拾い、できるところから次々と施策を実現していくチームにしていきたいと思います。

「金融庁20年委員会」は、20年後に金融庁がどんな内容の金融行政をすることになっているかを考えるわけではありません。AIがどこまで進んでいるのか、銀行法や保険業法はどうなっているのか、などということを考えてもらうチームではありません。世の中にどんな変革が起ころうとも、金融当局もしくはその機能は必ずあるだろうと思います。そして、そこで働いている人たちの中には、今、金融庁で働いている人が相当数いるだろうと思います。その人たちが今からは見通せない事態に対応し、世の中に貢献する基礎は、今日の我々が何を考え、どういう判断をし、どういう組織をつくろうとしているのかということが土台になるだろうと思うのです。20年後の金融庁を支える人たちが今の我々の仕事を見ています。20年前、私が課長補佐の時に、その時の上司が何を考え、どのような判断をし、私が何を考えたのか、これが今、私が判断をし、金融庁を設計する上での重要な基盤になっています。20年後に判断する人たちもきっとそうでしょう。

20年後の金融行政の中身が、がらっと変わっていても、何を優先するのか、どういう思考をするのか、その基盤は今にある、今考え、判断している人と組織が、さらには5年後、10年後の人と組織が、20年後の金融庁につながっていくのです。

したがって、「金融庁20年委員会」は20年先のことを予測する委員会ではなく、今の金融庁を考える委員会となります。40代、50代の人も必要ですよね。皆さんの意見を聞きながら色々な取組を考え、私を含め、金融庁全体で取り組んでいきたいと思います。

おわりに

この二つの取組を進めることで、職員の皆さん一人ひとりが自分の今を考え、どういうことを学び、金融庁とともにどういう貢献を世の中にできるのかを考えるきっかけをつくることができると思っています。

結局、金融庁の建物が金融庁なのではなく、皆さん一人ひとりの集合体が金融庁なのです。そうした皆さん一人ひとりが、これからも大きく成長し、蓄えた力を十分に発揮していってほしいと思っています。いま申し上げた二つの取組以外にも、そのための様々な取組を展開していくのでご期待ください。

最後に、私はいつも金融庁を自慢しています。金融庁の職員の皆さんのことも自慢しています。皆さんも、自信をもって、金融庁で働いていることを自慢できるような、「金融庁で働いているなんて凄いね」とお子さん、親戚、友人から言われるような、楽しくやりがいのある組織に向かってますます進化していきましょう。

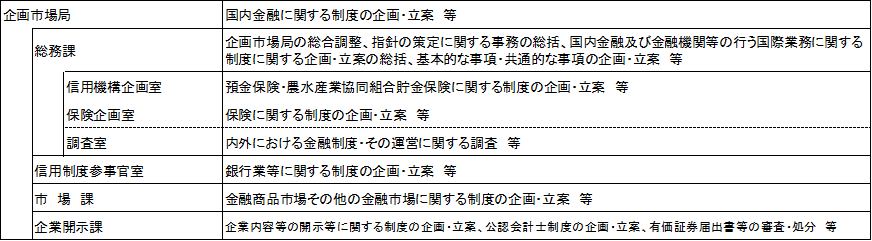

連載企画:金融庁職員が語る!金融行政の実務 ~企画市場局編①~

金融庁の組織や実務について、幹部職員や担当職員との対談を通してわかりやすく紹介します。今月号より、金融関連の法令や制度に関する企画・立案業務を担当している企画市場局について、数回にわたって掘り下げていきます。

※本インタビューの活字化等にあたり、東京大学の天野晴子さん、桑原佑弥さんと新田凛さんの協力を得ました。

<対談企画の参加者>

- 服部 孝洋

- 東京大学公共政策大学院特任准教授

- 新発田 龍史

- 金融庁企画市場局審議官

- 染川 貴志

- 金融庁企画市場局市場課総括補佐

- 平林 高明

- 金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室総括補佐

- 山口 純平

- 金融庁企画市場局企業開示課開示業務室総括補佐

企画市場局の業務

- 服部

-

写真:服部特任准教授

本日はお時間をいただきありがとうございます。今回は金融庁の中でも企画市場局について、新発田審議官をはじめ、金融庁の現役官僚からお話をお聞きしていきたいと思います。今回は私のリサーチアシスタントをしている学生を同席させていただいています。学生に参加してもらうことで、私と役人の方だけで話を進めることに比べ、幅広い人にとって読みやすい文章になると考えています。

- 新発田

-

本日は企画市場局で一緒に働いている総括補佐に参加していただいています。早速「補佐」ってどんなポスト?と思われるでしょうが、一般的な官庁の体制について説明すると、役所には金融庁だと長官、あるいは他省庁だと次官という事務方のトップがいて、その下に局長が複数名、その下に課長がいます。課長の下にいるのが課長補佐です。課長補佐は一人ではなく、一人の課長に対して複数の課長補佐がつき、それぞれが「私はこれを担当しています。」といった形で課の業務を分担しています。「総括」という名前が付いている役職は、こうした課長補佐の取りまとめ役、あるいは課長のサブとして全体を見渡す人たちです。

- 学生

-

正直なところ、最近まで金融庁が財務省とどう違うのか、あまりよく分かっていませんでした。半沢直樹のイメージや、銀行や証券会社の制度設計、あるいは監査を行っている省庁だと認識しています。

- 新発田

-

写真:新発田審議官

企画市場局の業務は非常に幅広く、どこから話し始めるべきか迷いますね。まず、「企画」という表現には様々な意味があります。学園祭の企画のようなものから、会社の経営企画部門が行う戦略の策定のようなものまであります。「企画」というのは霞が関のどの役所でも行われている機能の一つですが、金融庁でいう「企画」とは、非常にシンプルに言うと「金融制度を作る」ということです。

「金融制度とは何か」と聞かれても、イメージがわかない人も多いと思います。大学の金融論では金融政策については学びますが、金融制度はそれほど深く学びませんよね。例えば、半沢直樹のドラマにもあるように、銀行は金融庁に監督されています。なぜ監督されているのかというと、銀行は皆さんから預金を預かり、それを貸し出すという役割を担っているからです。2023年の米国のシリコンバレーバンクの破綻のニュースを聞いたことがあるかもしれませんが、銀行が潰れると大変なことになるというのは感覚的に理解できると思います。皆さんの給料が振り込まれていたり、親からの仕送りがあったりする口座が使えなくなってしまえば、生活できなくなってしまいます。銀行が持っている決済などの機能が失われたり、滞ったりすると大変困るため、銀行が潰れないように様々な規制がかけられています。

例えば、銀行に対する自己資本比率規制(バーゼル規制)があります。これは、貸出に対して、銀行が一定のリザーブ(自己資本)をバッファとして持っておくことで、何か問題が起きても銀行が破綻しないようにする、という仕組みです。他にも、一つの会社に貸し出すことのできるボリュームに制限が設けられているなど、銀行が健全に経営されるよう厳しく規制されています。

また、少し前までは、日本の金融・経済の特徴として、メインバンク・システムと言われたように、産業に対して銀行の影響力が強く、そのため、銀行が貸し手としての優越的な地位を濫用することのないよう、様々な規制が設けられてきました。そのような制度を「運用する」のが監督局の仕事ですが、我々企画市場局の仕事はまさに法令によってそのような制度を「作る」ことや時代に合わない制度を「見直す」ことです。

銀行だけでなく、保険も同様です。最近ではビッグモーターの事件のように多くの保険の顧客が困る事態が発生しました。あるいはインサイダー取引のように、特別な立場にある者が自分だけが有する非公開の情報を使って株式を取引し、儲けることは許されません。こういったルールを作るのが我々企画市場局の仕事です。

霞が関における法令関連業務とその特徴

- 新発田

-

大学の法学部で学ぶ法律と、我々が扱う法律には大きな違いがあります。大学の法学では民法や刑法といった法律を、現実の事象に照らし合わせてどう解釈するか、その解釈の仕方を学びます。しかし、霞が関に入ると、法律を解釈するだけでなく、もしある制度が現実に合わなければ、変えるということも行うことができます。そのような意味で、霞が関に入って何が一番面白いかというと、もし世の中の動きや社会の大きな構造が変わってしまい、制度が世の中にフィットしなくなれば、制度そのものを変えてしまえば良い、と柔軟に考えられる点だと思います。

皆さんの生活に近いわかりやすい例を挙げると、10年くらい前までは皆さんが現金を振り込んだり送金したりする手段は銀行しかなかったわけです。しかし今では、PayPayのような決済手段でもそれが可能になっています。これは金融庁がその決済サービスのための制度を作っているからです。皆さんが安心してこのような仕組みを使っているのは、おそらく漠然とそれを使っても大丈夫だろう、と思っているからだと思いますが、実際にはそう簡単な話ではありません。例えば私が「新発田ペイ」を作ったとして、皆さんが安心して使うかといえば、おそらく使わないでしょう。やはりこの仕組みに対して何らかのお墨付きがないと使えないわけです。金融庁が、まさにそのような認可や様々なルールを定めているからこそ、皆さんは安心して決済サービスを利用できるのです。

ですから、実は金融制度がどんどん変化していくことで、皆さんの生活も変わり、便利になっていくのです。金融庁の役割というのは意外と皆さんの生活と密接に結びついている部分があるかと思います。

- 服部

-

たしかに、金融庁は法律の改正や制定を行う機会が非常に多いというイメージがあります。さらに弁護士や裁判官といった法曹資格を持つ出向者も非常に多いと伺っています。金融庁で法律を作るという作業は、主に企画市場局が担っているということですね。

- 新発田

-

はい、その通りです。金融庁は、銀行や証券、保険はもちろん、最近では暗号資産やQRコード決済など、民間の資金の流れに関わる非常に多くのルールを管轄しており、かつ金融の分野は常に新しく変化しているため、法律を改正する機会が多いのだと考えています。

実際に弁護士の方々も多数いらっしゃいますね。法曹資格を持つ職員が多いのが金融庁の特徴で、そのかなりの部分が企画市場局に在籍しています。先ほども述べたように、弁護士が法律事務所で行う仕事は、基本的には法律の解釈や意見書の作成ですが、彼らが唯一法律事務所にいてできない仕事は法律の制定や制度の構築です。そこで、金融庁に出向することで彼らはまさに制度を作るプロセス全体に関わることができます。

法律を作るプロセスは非常に長く、まず世の中の変化を把握し、「制度を変える必要がある」と感じるところから始まります。ある程度方向性が決まると、一般的には審議会という検討の場を立ち上げ、大学の先生方や実務家の方々と議論を重ねながら、どのような制度を構築していくかを具体化していきます。その内容を固めた上で、実際に法律の条文を作成します。

法律の条文はある意味でプログラミングのコードのようなもので、紛らわしいと困ります。プログラミングにおいて二つも三つも異なる解釈が生じると、それはプログラムとして不適切であるため、書かれている内容が一つのものを正確に指し示すようにする必要があります。法律においても同様で解釈が割れないように記述する必要があります。その上で、例えばある行為を規制しようとした時に、その行為を日本語でどのように記述すべきか、あるいはどこまでを規制範囲とするのかを考えねばなりません。規制したいのは、ある特定のビジネスであるのに、それ以外のビジネスまで規制されてしまうと、様々な活動ができなくなってしまいます。また、問題があるから規制しなければならないのに、それが十分に記述されていなければ、抜け道を見つけて悪事を働く者が現れる可能性もあります。そのような意味で、過不足なく書き切る、という作業が必要です。さらに、その法律の下に政令や府令があり、さらに実際の監督を行う際の指針なども金融庁が策定します。金融庁に出向されている法曹の方々は、このようにルールづくりに一貫して関わることで、ある意味では法案の起案者や立案担当者といった立場になります。

我々は弁護士を専門家として採用している部分があるのですが、少し前にどこかの法律事務所のホームページで「金融庁に出向すると専門性が身につきます」といった記述を見つけました。金融庁での業務経験は、まさに自分がルールブックを作るようなものですので、条文の一行一行、さらにはその背景までを理解し、どのような趣旨で書かれたのかを説明できます。弁護士にとってこうした経験は非常に貴重で、金融庁に限らず他の役所に出向することで、その分野の専門家になることができ市場価値が高まるということを意味します。同じような法令立案の経験は、法曹資格を持つ人に限らず、金融庁内の行政官たちも毎年のようにしているので、実は企画市場局で法令業務に携わったことのある行政官は隠れた市場価値を持っていると思います。

- 服部

-

今日は経済学部の学生が来ているので、経済学の言葉で整理します。経済学ではまず、市場の良さを学びますが、それと同時に「市場の失敗」という概念を学び、市場の失敗があった際に規制が必要になりうるということを学びます。例えば、銀行が潰れてしまうと事実上、マネーとして機能している預金がなくなりえるなど外部性があるといえます。これを防ぐ規制として、自己資本比率規制などがあります。

規制に関する実体験を申し上げると、私はリーマン・ブラザーズが破綻した2008年に新卒で社会人になったのですが、それ以降、特に証券会社のビジネスに対して多くの規制が導入されました。バーゼル規制も大幅に改正されましたが、金融機関からみると、自由にビジネスをできなくなるため、基本的には規制強化にネガティブな姿勢という印象でした。例えば、今では導入された証拠金規制に対し、証券会社のコストが上がることなどから、業界では大反対というイメージでした。業界としては利益を追求していることから一定の理解できますが、金融庁としては、業界の意見も聞く必要がある一方、金融危機を生んでしまった原因を考え、再び金融危機を起こさないための制度を作る必要があると思います。

- 新発田

-

そうですね。金融庁は基本的に市場メカニズムを信じていますが、服部先生がご指摘になったように、市場はまさしく「失敗」することがあります。金融庁の仕事は、様々な「市場の失敗」に対応し、市場メカニズムが適切に機能するような環境を整備することです。情報の非対称性があると正しい取引が行われなかったり、適切な価格が形成されなかったりするため、そのような欠陥を埋めるためにどのような規制が必要なのかということを考えています。

例えば「情報開示を徹底しましょう」といった形で、市場がより機能するように規制をかけるとしましょう。しかし、開示内容が増えれば増えるほど、情報開示をさせられる側からすれば、「面倒だ」「勝手にやらせてくれ」といった不満も出てきます。お互い顔の見えるプロ同士の世界であれば、自分たちで取引すればいいという話になるでしょう。しかし、必ずしもリテラシーが高いわけではない個人の投資家などが参加しているリテール市場では、売る側と買う側の情報格差がある場合、ともすれば「変なものを売りつけられているのではないか」という疑心暗鬼が生じます。そのような疑心暗鬼があること自体が、様々な意味で取引を停滞させ、結果的に経済全体の足を引っ張ることにもなりかねません。

ですから、そのような規制を導入することによって、誰もがいちいち「本当に大丈夫か」と考えなくても、それなりに取引ができるような環境を整備するべきです。これが、我々が規制をつくる理由です。競争がきちんと促進され、様々な人が取引に参加でき、結果的にモノに公正な価格がつき、それがまた次の取引につながっていく中で、どんどん経済が大きくなっていくのが望ましいといえます。

- 服部

-

例えば証券会社が担う投資業務には上場企業のIPOや公募増資を助けるという仕事があります。しかし、例えば、「上場ゴール」という言葉が象徴するような出来事が起これば、良い資本市場が育たないことにもつながります。

少し具体的に制度改正の議論をしたいのですが、最近、制度改正という観点で暗号資産の話題が増えているので、暗号資産に関する制度改正が実際にどのようになされたかを聞かせてください。例えば、暗号資産が初めて登場した時に、そもそもそれが従来の資産と同様に見なされるのかなどの議論がありましたよね。

- 新発田

-

暗号資産が登場した時、これは何なのか、投資商品なのか、それとも決済手段なのかなど様々な議論がありました。当時はまず決済手段として整理し、資金決済法という法律で整理しました。しかしその後、ステーブルコインなど様々なものが派生して登場する一方で、投資対象化が進むなど、取引の実態が徐々に変化していきます。その中で、現行の規制の仕組みで良いのか、という問題が発生します。

このため、暗号資産の法律上の位置付けが現在のままで良いのかということを検討しているところです。そして、そのようなものをより多くの人が安心して使えるようにするためには、どのような規制が必要なのか、という議論をしています。会社の株券のように権利を表章するものがデジタルになっただけなら、株の電子版のようなものと位置付けられますが、暗号資産はそうではありません。

- 染川

-

写真:染川総括補佐

暗号資産の特徴として、ブロックチェーンを使ってトークンを発行する、ということが一般的に言われています。規制を導入する際には利用者保護を図ることも重要ですが、他方で、暗号資産は技術進歩が非常に速いので、暗号資産の利用や取引の健全な発展のため、イノベーション促進とのバランスをいかに取るかということにも注意を払って現在検討を進めているところです。これまでの議論でも出てきたように、暗号資産に限らず、法令やルール作りの理由や背景として、悪いことをした者を規制し取り締まるという側面はもちろんあります。しかし、他方で健全な市場を形成するという側面もあると考えています。

現在、私は企画市場局の市場課に所属しており、金融商品取引法をはじめとして、間接金融である銀行よりも、直接金融である資本市場に関するルールを所管する部署にいます。私が担当している仕事の一つに、スタートアップ企業への成長資金供給をいかに促進するか、という業務があります。これはまさに、規制を強化するというよりも、いかにスタートアップ業界の成長につながるような環境を金融面から整備していくか、という観点を踏まえて制度構築を行っています。

また、これもよくある誤解ではあるのですが、制度の策定や改正は金融庁の中の閉じた世界で議論して行われる、というイメージがあるかもしれません。しかし、決してそのようなことはなく、我々も外部に出て、業界関係者や有識者の方々に話を伺い、意見交換を重ねながらルールを整備しています。実際に私も今朝、ベンチャーキャピタルのパートナーの方のもとにヒアリングに伺いました。様々な関係者がいる中で、多様な意見を調整しながら一つの制度に落とし込んでいく、というのが企画市場局の役割であり面白さであると思います。

もう一つ付け加えると、さきほど新発田審議官が、金融庁内にも弁護士や裁判官といった出向者の方々が多数いて、弁護士の先生方も金融庁で働くことで専門知識が身につく、という話があったかと思います。市場課にいる弁護士の先生に、金融庁の業務の魅力は何かと尋ねてみたところ、「政治力」が身につくことだと答えが返ってきました。政策を立案する際には、金融庁内の幹部や外部の方々に対して理解を得られるように説明する必要があります。その中でいかに周囲をうまく巻き込んで政策を練り上げていくか、という政治力が鍛えられる、とのことでした。それはなかなか弁護士事務所では身につかない力だとおっしゃっていました。

- 服部

-

市場課についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。市場課は現在何名くらいの体制で動いているのでしょうか。

-

図表1 企画市場局の所掌事務

- 染川

-

約60人くらいですね。市場課の中には市場業務室、市場企画室、市場機能強化室があります。

- 服部

-

それぞれどのような業務を行っているのですか。

- 染川

-

市場業務室という部署では、東京証券取引所などの金融商品取引所に関するルール整備や監督を行っています。市場企画室という部署では、現在は資産運用立国に関する施策の全体の取りまとめを行っています。市場機能強化室は金融商品取引法をはじめとする様々なルールの整備を行っています。

- 服部

-

市場業務室では、東証の法整備だけでなく監督も担っているということですが、金融庁が複雑に見える点は、監督局ですべて一括しているわけではない点ですね。今話題が多い資産運用立国に関しては、市場企画室が担当しているのですね。

- 染川

-

これもまた複雑で分かりにくいのですが、本年7月から新設された監督局の資産運用課でアセットマネジメント会社に対する監督を行います。また、NISAの制度を所管しているのは総合政策局の総合政策課です。また、コーポレートガバナンスであれば企業開示課が担当しています。

様々な取組を全体でパッケージ化しているのが、市場課の市場企画室になります。具体的には、「資産運用立国実現プラン」という名前で政策パッケージとして打ち出されています1。このように様々な政策がありますが、取りまとめ部署の下で関係部署が緊密に連携することにより柔軟な対応が可能になっていると思います。

業界団体との調整プロセス

- 服部

-

先ほどおっしゃっていた、政策形成のプロセスにおける業界関係者との調整についてもう少し教えていただけますでしょうか。業界団体の意見を聞くことは大切ですが、業界の意見だけを聞いているわけにはいかないという側面もありますよね。

- 染川

-

例えば、市場課では「顧客本位の業務運営に関する原則」を策定・公表しています2。アセットマネジメント会社や証券会社などの金融機関は、顧客の利益につながるような形で商品を作り販売してください、という内容です。この原則は法令(ハードロー)ではなく、ソフトロー(法的強制力は持たない規範)にあたります。これは、金融機関に顧客本位のサービスの提供を促すためには、金融機関が取るべき行動を詳細に規定するルールベース・アプローチで画一的な対応を求めるよりも、各々の置かれた状況に応じて主体的に創意工夫を発揮し、より良い金融商品・サービスの組成や提供を競い合うことを促すプリンシプルベース・アプローチで進める方が望ましいとの考えの下、ソフトローという形式で策定されました。このような原則は、多くの法改正の場合と同様に、有識者会議や審議会を設置し、専門家の方々にご参加いただき、様々な意見を伺った上で取りまとめられています。そして原則を作成した後、各業界でそれを実際に運用していくために必要な実務的なルールが各業界、例えば投資信託協会や日本証券業協会などの間で議論されます。このような業界内での検討プロセスにおいても、顧顧客の利益にもつながるような適切な実務となるように、業界と調整していく必要があります。

- 服部

-

その調整は具体的にはどのようになされるのでしょうか。

- 染川

-

それは個別にヒアリングをしたり、業界内の検討会に金融庁も参加して議論をしたりして、適切な落としどころを見つけます。

- 服部

-

最終的には外部の有識者会議である審議会を通して決定するのですか。

- 染川

-

今回のような原則の策定や、法改正を行う場合は、そうしたプロセスを経ることが一般的です。審議会を開催する場合、各委員の先生方への事前説明に加えて、業界関係者の方々とも別途調整を行います。新たに整備する制度が機能するようなものにいかに落とし込むか、というのが難しさであり、やりがいや魅力でもある、ということです。多くの職員が時には大変な思いをしながら作業に当たっていますが、最終的にその制度が完成し、新聞報道などに出たりすると、「ああ、できたな」という達成感を実感できます。

- 学生

-

一つの法案につきどれくらいの期間がかかるのですか。

- 平林

-

見直す制度の規模にもよりますが、法改正の場合は1年単位といったところでしょうか。

ベンチャーキャピタル(VC)によるスタートアップ支援

- 服部

-

市場課には様々な室があることがわかりましたが、市場課本体では現在何を担当されているのでしょうか。

- 染川

-

私は市場課本体に所属していますが、先ほども申し上げたとおり、スタートアップ企業に対する成長資金の供給促進という業務を担っています。例えば、機関投資家から資金を調達してスタートアップ企業に投資を行うベンチャーキャピタル(VC)は、投資先のスタートアップ企業の成長を支える重要な存在ですが、そのような役割を担っているVCが、どのようなことを実践すれば、機関投資家とスタートアップ企業をつなぐハブとして、より円滑に資金が供給できるのか、ということについて、金融庁と経産省では「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」を策定・公表しています3。具体的な事項としては、機関投資家に対する受託者責任をしっかり果たしてください、といったことや、ファンドの財務情報等を機関投資家に定期的に提供してください、といったこと、また、投資先の企業価値向上のために経営支援や資本政策支援をしてください、といったことなどを定めています。現在、これを策定してから1年近くの期間が経過しましたので、より実効性をもって活用されるよう、フォローアップの検討をしているところです。

- 服部

-

VC市場に拡大の余地があるということに問題意識があるのでしょうか。

- 新発田

-

我々はスタートアップに資金がもっと流れるようになってほしいと考えていますが、現状として様々なところにボトルネックがあります。

では、これをどう解決していくかと考えた時に、そもそも誰に投資してもらうのがスタートアップにとって一番良いのか、という点を考えなければなりません。上場もしておらず、うまくいくかどうかも分からないような企業に投資する、リスク耐性のある人とは誰なのかと考えると、スタートアップの技術を評価することができるファンドや機関投資家といったプロが投資をするのが本来の姿である、という結論になります。アメリカも同様で、個人投資家が上場前に株を所有している、というケースは少ないです。ですから、日本でスタートアップに資金がもっと流れるようにするためには、VCや、VCを投資対象とする機関投資家がカギとなります。

(次回に続く)

お知らせ

資産運用立国や国際金融センターの実現を推進するためのプロモーション活動として、金融庁は2023年秋に初めての「Japan Weeks」を開催しました。開始以来大きな反響をいただいており、昨年は、70件のイベントが開催され、投資家や資産運用会社等、国内外から延べ3万人近い方々に参加いただきました。

3回目となる本年の「Japan Weeks 2025」では、コアウィークである10月20日から10月24日を中心に、昨年を上回る件数のイベントの開催が見込まれているところです。総合政策課としては関係課室のご協力もいただきながら金融庁主催・共催のイベントの企画を中心に進めていますが、業界団体や各金融機関が主催のイベントにも総理や大臣、金融庁幹部が登壇する予定であり、まさに日本政府・金融庁が一丸となってプロモーションに取り組んでおります。

イベントの詳細は、特設サイトからご覧いただけます。ぜひ、ご注目ください!

【Japan Weeks 2025特設サイト】 https://www.fsa.go.jp/internationalfinancialcenter/lp/japanweeks2025 |

|

写真:Japan Weeksのイベントの1つとして行われた昨年度の第1回資産運用フォーラム年次会合における石破総理ビデオメッセージの様子(出典)首相官邸ホームページ |

金融経済教育を全国各地へ広めていくために、金融庁が地域の財務局や地方公共団体、金融機関、事業会社等と連携しながら展開中の、金融経済教育全国キャラバン「ワニーサと学ぶ 未来のためのお金の教室」について、8月30日(土曜日)には北海道札幌市にて開催しました。

金融庁の公式キャラクター「ワニーサ」が、資産形成促進・金融経済教育推進担当の「ワニー参事官」として、個性豊かな出演者と共に、ステージショーや各種プログラムを盛り上げました。

両日、会場には親子連れを始め沢山の方にご来場いただき、楽しく「お金」について学んでいる様子が見られました。

次回は、10月25日(土曜日)に宮城県にてイベントを開催いたします。

8.30札幌イベントの模様

写真:ステージショー出演者 |

|

|

写真:講義するうんこ先生 |

写真:ブースで輪投げを楽しむ様子 |

/ 次はあなたの街にも \ |

前回に引き続き、 ワニー参事官(ワニーサ)が全国の知事や金融関係者のもとへ出向き、金融経済教育のさらなる充実に向けた連携強化をお願いしております!

随時ワニーサ公式Xアカウント(@Wa_nisa_FSA![]() )にて配信中!

)にて配信中!

鈴木 北海道知事を訪問(8月26日配信 |

兼間 北海道銀行頭取を訪問(8月27日配信 |

津山 北洋銀行頭取を訪問(8月27日配信 |

石川 青森みちのく銀行頭取を訪問(9月9日配信 |

宮下 青森県知事を訪問(9月16日配信 |

村岡 山口県知事を訪問(9月17日配信 |

熊谷 千葉県知事を訪問(9月18日配信 |

梅田 千葉興業銀行頭取を訪問(9月19日配信 |

|

「金融庁ワニーサの金融経済教育2025」

イベント情報や、知事表敬等の様子がより詳しくご覧いただけるようになりました! Webサイトはこちら!! |

|

|

|

先月の金融庁の主な取組(令和7年8月1日~8月31日)

先月の金融庁の主な取組(令和7年8月1日~8月31日)

- 共同データプラットフォームによる本格的なデータ収集の開始について(8月1日)

- 令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害等に対する金融上の措置(石川県、鹿児島県、山口県、熊本県)(8月8日、12日)

- 「郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表(8月15日)

- 令和7年8月20日からの大雨にかかる災害等に対する金融上の措置(秋田県)(8月21日)

- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表(8月22日)

- 米国の関税措置に伴う影響を踏まえた瀬戸副大臣・西野政務官による業界団体との意見交換の公表(8月22日~27日)

- 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第1回)の開催(8月26日)

- 「大量保有報告制度における『重要提案行為等』・『共同保有者』に関する法令・Q&A等の整理~機関投資家と投資先企業の建設的な対話に向けて~」の公表(8月26日)

- 信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示(無登録格付の説明事項に係るグループ指定)の一部改正の公表(8月28日)

- 金融庁ワニーサの金融経済教育2025ウェブサイトの公開(8月28日)

- 「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(8月28日)

- スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリスト(2025年6月30日時点)の更新(8月29日)

- 金融庁の令和8年度税制改正要望の公表(8月29日)

- 「NISAに関する有識者会議」中間とりまとめの公表(8月29日)

- 令和7年台風第12号に伴う災害等に対する金融上の措置(鹿児島県)(8月29日)

- 2025事務年度金融行政方針の公表(8月29日)

- 「令和6年度政策評価実績評価書」等の公表(8月29日)

- 多重債務者相談強化キャンペーン2025の実施の公表(8月29日)

- 「損害保険料率算出団体に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布及びパブリックコメントの結果等の公表(8月29日)

- 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表(8月29日)

金融庁職員による寄稿等

金融庁職員による寄稿等

金融庁では、当庁施策の紹介や説明を含め、その活動状況等について、各種刊行物等への執筆を行っており、金融研究センターのウェブサイト上で公表しています。本稿でもその一部について掲載いたします。

~最近掲載された寄稿等のご紹介~

FATF勧告の改訂で目指すクロスボーダー送金の透明性向上

FATF勧告の改訂で目指すクロスボーダー送金の透明性向上 総合政策局 国際資金洗浄対策室長 兼 国際政策管理官 羽渕 貴秀

(週刊金融財政事情 9月2日号) 内部監査の高度化と金融機関の「現場」対応

内部監査の高度化と金融機関の「現場」対応 総合政策局 検査監理官 山崎 勝行、リスク分析総括課 課長補佐 永田 明良、監督局 保険課 係長 大西 花観

(月刊銀行実務 9月号) 金融業界の「総意」として整理した内部監査の高度化への論点

金融業界の「総意」として整理した内部監査の高度化への論点 総合政策局 検査監理官 山崎 勝行、リスク分析総括課 課長補佐 永田 明良、監督局 保険課 係長 大西 花観

(週刊金融財政事情 8月26日号) 貸金庫業務の適正化に関する主要行等向け総合的な監督指針の改正

貸金庫業務の適正化に関する主要行等向け総合的な監督指針の改正 監督局銀行第一課 課長補佐 宜保 茉利子、銀行監督調整官 林 朋晃

(金融法務事情 8月25日号) スチュワードシップ・コード第三次改訂について

スチュワードシップ・コード第三次改訂について 企画市場局企業開示課 課長補佐 新谷 亜紀子、総合政策局総務課 課長補佐 三木 俊人

(週刊経営財務 8月18日号) 金融分野の健全なAI利活用の推進に向けた官民連携の方向性

金融分野の健全なAI利活用の推進に向けた官民連携の方向性 総合政策局 国際室 国際企画調整官 牛田 遼介

(週刊金融財政事情 8月12-19日号) 金融機関の内部監査高度化に関する懇談会報告書(2025)について

金融機関の内部監査高度化に関する懇談会報告書(2025)について 総合政策局 検査監理官 山崎 勝行、リスク分析総括課 課長補佐 永田 明良、監督局 保険課 係長 大西 花観

(月刊監査研究 8月号)

その他の寄稿等についても、金融研究センターウェブサイトを是非ご覧ください。https://www.fsa.go.jp/frtc/kikou/index.html

アクセスFSAをご覧頂きありがとうございます。さて、8月29日、本事務年度の金融行政方針が公表されました。「3.国民への貢献のために常に進化し続ける組織をつくる」という柱の中で、広報についても「金融行政のみでは解決できない課題に対応するため、効果的・効率的な広報活動を展開しつつ、他省庁との密接な連携に加え、国内外・官民を問わないネットワークを構築していく。」と触れられています。広報チーム一丸となって新しい取組にチャレンジしていきます。今月号のアクセスFSAでも、これまでにない角度の対談企画を掲載しており、是非お読みいただければと思います。

さて、話は変わりますが、最近、実益を兼ねた時間の使い方として、生成AI(ChatGPT)を日常生活に取り入れています。色々な活用余地のあるアプリですが、個人的に絶大な効果を実感するのは家族旅行の計画です。①目的地を決める、②目的地周辺の交通情報を調べる、③複数の目的地の回り方を考える、といった旅行計画に必要な複数のタスクが一気に進み、とても効率的です。ただ、正確性に欠ける情報に接することも時折あります。この点、家族への説明責任を負うのは人間(私)であるため、内容の検証は欠かせませんが、それでもイチから案を作るのに比べれば格段の時短になっています。また、条件を細かく入れていくと精度が格段に向上するなど、その過程を見ること自体も一種のゲーム感覚で楽しんでいますが、AIが作成するコンテンツももっと増えていくように思います。(なお、この編集後記の執筆にあたっては、今のところ生成AIは活用しておりません。)

金融庁広報室長 久米 均

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索