アクセスFSA 第78号(2009年5月)

【お知らせ】

○ 株券電子化が平成21年1月5日より実施されました!

株券電子化について、よくあるご質問をQ&A形式でお答えします。

Q1. 株券電子化とは、どういうことですか?

株券電子化(株式のペーパーレス化)とは、「社債、株式等の振替に関する法律」により、上場会社の株式等に係る株券をすべて廃止し、株券の存在を前提として行われてきた株主権の管理を、証券保管振替機構(以下、「ほふり」といいます。)及び証券会社等の金融機関に開設された口座において電子的に行うこととするものです。

平成21年1月5日に株券電子化が実施され、上場会社の株主権の管理は新たな株式管理制度による電子的な管理に統一されました。

Q2. 株券電子化のメリットは何ですか?

株券電子化には、次のような多くのメリットがあります。

○株主にとっては、

i)株券を手元で保管することなどによる紛失や盗難、偽造株券取得のリスクが排除されます。

ii)株式の売買の際、実際に株券を交付・受領したり株主名簿の書換申請を行う必要がなくなります。

iii)発行会社の商号変更や売買単位の変更の際に、株券の交換のため、発行会社に株券を提出する必要がなくなります。

○発行会社(株主名簿管理人を含む。)にとっては、

i)株主名簿の書換に当たり株券が偽造されたものでないか等のチェックを行う必要がなくなります。

ii)株券の発行に伴う印刷代や印紙税、企業再編(企業間の合併や株式交換、株式移転など)に伴う株券の回収・交付のコスト等が削減できます。

iii)株券喪失登録手続を行う必要がなくなります。

○証券会社にとっては、

i)株券の保管や運搬に係るリスクやコスト等が削減されます。

ii)株主が株券をほふりに預託する場合やほふりに預託された株券を引き出す場合の手続を行う必要がなくなります。

Q3. 株券電子化により、株主はどのような手続きが必要ですか?

(1)株券電子化の実施前に株券をほふりに預託した方は、特段の手続をとる必要はありません。

(2)株券電子化の実施までにほふりに預託せず、株券がお手元にある方は、株主名簿上の名義人の名前で、発行会社により「特別口座」が開設され、権利は保全されています。

ただし、特別口座では株式の売却・担保設定等の取引はできません。取引をするためには、株主が証券会社に口座を開設し、特別口座から株式の振替手続を行うことが必要です。取引を希望する方は、特別口座を開設する信託銀行等や証券会社にご相談ください。

Q4. 株券が手元にあり、名義書換えをしないまま株券電子化を迎えた場合、特別口座の名義を本人名義に回復するには、どのような手続が必要ですか。

他人名義で開設された特別口座の名義を本人名義に回復するためには、以下のような手続が必要となります。

(1)特別口座の名義人との共同申請

(2)以下のいずれかの書類を提出して申請

○相続を証する書面

○裁判の判決、和解調書など

○株券+株券電子化前に当該株券を取得したことを証する書面(株券電子化後1年間のみ)

これらの手続を行おうとする方は、特別口座を開設する信託銀行等にご相談ください。

Q5. 株式担保取引はどのようにしたらよいのですか?

株券電子化実施後、株式を担保として差し入れる場合、銀行等の担保権者への口座に振り替えることにより行われます。取引を行おうとする方は、取引先の証券会社や銀行等にご相談ください。

なお、株式担保取引の匿名性については、株券電子化実施後についても確保が可能となっています。

Q6. 未上場の株式は電子化の対象ですか。

株券電子化の対象は証券取引所に上場された株式であり、未上場の株式(未公開株式)は対象外です。

(注)上場株券のほか、上場投資証券及び上場優先出資証券も株券電子化の対象です。

Q7. 株券電子化の実施後に何か注意する点はありますか。

株券電子化の実施後においては、株券を価値があるかのように装って売り付ける行為や、金融庁や証券会社、関係団体などを名乗って株券を回収する行為(注)などの詐欺的行為がないとは言い切れません。

金融庁や証券会社、関係団体などが株券を回収することはありません。このような詐欺的行為にはくれぐれもご注意ください。

(注)株券電子化後においても株券は、名義回復を行う際の重要な証拠書類となり得ますので、その管理・処分についてはご注意ください。

○ 悪質なファンドの勧誘にご注意ください!

ファンド形態で出資の勧誘を行う場合は登録が必要です

平成19年9月30日に金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)が施行され、一般投資家向けにいわゆるファンド形態で出資の勧誘等を行う者に財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む)への登録義務が課されました(プロ向け業務(=適格機関投資家等特例業務)を行う者であれば届出義務)。

具体的には、

1.他者からお金を集め(出資を募り)

2.何らかの事業や投資を行い

3.その事業や投資から生じる収益を出資者に分配する仕組み

を運営している者は、 財務局への登録又は届出が義務付けられました。

登録業者及び届出業者については、金融庁ウェブサイトで確認ができます。

無登録業者からの出資の勧誘等には十分ご注意ください。

また、登録業者でも、出資の勧誘等の際には、例えば、次のようなルールを守らなければならないことになっています。

- 公告をする場合には、金融商品取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならならず、利益の見込みについても、著しく事実に相違する表示や、著しく誤認させるような表示をしてはならない。

- 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、登録番号、契約の概要、手数料の概要等を記載した書面を交付しなければならない。

- 「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」をしてはならない。

- 損失補てんをしてはならない。

たとえ登録を受けている業者であっても、信頼できるとの確信が持てない場合は、慎重な対応をお勧めします。

なお、届出業者については、金融庁に届出を行えば業務を行うことが可能であり、届出の際に金融庁が審査等を行っているわけではございません。届出があることをもって信頼性が確保できるものではございませんので、取引を行う際は十分ご注意ください。

○ 認定投資者保護団体の更なる活用を期待しています。

金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)においては、投資者保護のための横断的法制の構築の一環として、「認定投資者保護団体」に関する制度を整備しています。

この制度は、苦情解決及びあっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため新たに設けられたものであり、金商法上の自主規制機関以外の民間団体が金融商品取引業者等に関する苦情の解決及びあっせん業務を行う場合に、行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確保しようとする枠組みです。

金商法が施行されて以降、平成19年9月30日に社団法人生命保険協会、平成20年3月7日に社団法人日本損害保険協会、平成20年10月1日に全国銀行協会![]() 、平成21年4月1日に社団法人信託協会が認定を受けております。

、平成21年4月1日に社団法人信託協会が認定を受けております。

認定投資者保護団体は、金融商品取引業者以外の者も設立が可能で、具体的には、たとえば、消費者団体、NPO法人や各種の業界団体等が考えられますが、これに限らず、認定の要件・基準を満たす民間団体は認定投資者保護団体になることが可能です。金融庁としては、苦情解決・あっせん業務は、事後的な投資者保護策として非常に重要ですので、同制度が幅広く活用され、一層の投資者保護に寄与していただくことを強く期待しています。

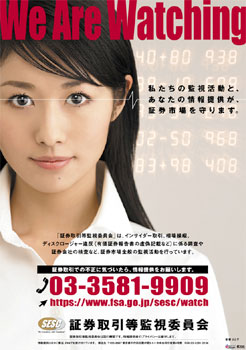

○ 皆様からの情報提供が市場を守ります!

証券取引等監視委員会 当委員会では、こうした調査や検査などの参考として有効に活用するため、広く一般の皆様から、市場において不正が疑われる下記のような情報を、電話や郵送、FAX、インターネット等により受け付けており、平成19事務年度には、5,841件と多数の情報をお寄せいただきました。 個別銘柄に関する情報 相場操縦(見せ玉など)やインサイダー取引(会社関係者による重要事実公表前の売り抜けなど)、風説の流布(ネット掲示板の書込み等によるデマ情報など)、疑わしいディスクロージャー(有価証券報告書の虚偽記載など) やファイナンス(架空増資、疑わしい割当先など)、上場会社の内部統制の問題・・・ など 金融商品取引業者に関する情報 証券会社や外国為替証拠金取引業者、投資助言業者などによる不正行為(リスク説明の不足、システム上の問題など)や、財務内容の健全性等に関する問題・・・ など その他の情報 疑わしい金融商品・ファンド、無登録業者、市場の公正性を害するような市場参加者(いわゆる仕手グループなど)の情報・・・ など |

一般からの情報提供を求めるポスター |

以上のような情報につきましては、是非、当委員会までご提供をお願いします。(なお、個別のトラブル処理・調査等の依頼には対応していませんので、ご了承ください) なお、インターネットからの情報のご提供は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの情報受付窓口![]() からお願いします。

からお願いします。

○ 「e-Gov電子申請システム」ご利用について

国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov電子申請システム」(http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/smenu.html![]() )の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利用をお願いします。

)の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利用をお願いします。

本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請・届出などの手続案内・金融庁認証局について」(http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html)の「法令一覧による検索![]() 」をご確認ください。

」をご確認ください。

なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約![]() 」に同意していただく必要があります。

」に同意していただく必要があります。

「e-Gov電子申請システム」利用のメリット

いつでも

- 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。

(注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。。

- 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。

どこでも

- 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。

(注) 添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送等で提出していただくことになります。

- 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。

※ 「e-Gov電子申請システム」の使い方について、詳しくはe-Govトップページ![]() の「e-Gov電子申請システムのご利用はこちらから

の「e-Gov電子申請システムのご利用はこちらから![]() 」をご確認ください。

」をご確認ください。

○ 新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)へのご登録のご案内

金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っています。皆様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。

また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。

日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」にアクセスしてください。

○ 証券取引等監視委員会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内

証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、金融商品取引業者等に対する行政処分等に関する勧告や課徴金納付命令に関する勧告など、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報を、電子メールにてご案内します。

※ 詳しくは、日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスしてください。

【6月の主な報道発表】

※ ![]() マークのある項目につきましては、

マークのある項目につきましては、![]() から公表された内容にアクセスできます。

から公表された内容にアクセスできます。

検索

検索