金融庁広報誌

アクセスFSA No.266

No.266

Contents

新大臣・新副大臣・新政務官の就任について

特別企画

お知らせ

- 金融庁ウェブサイトにおけるAI翻訳機能の導入について

- 「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall 2025)」の実施

- 金融経済教育全国キャラバン ~11.22名古屋イベント開催、日本全国ごあいさつの旅! vol.6~

先月の金融庁の主な取組

金融研究センター ディスカッションペーパーの紹介

金融庁職員による寄稿等

新大臣・新副大臣・新政務官の就任について

10月21日、高市早苗内閣総理大臣による新内閣が発足し、金融担当大臣として片山 さつき(かたやま さつき)大臣が就任しました。

10月22日、片山大臣は、金融庁職員に対し訓示を行うとともに、加藤 勝信前大臣から引継ぎを受けました。

新大臣の就任

片山大臣の初登庁の模様 |

片山大臣の訓示式の模様 |

片山大臣と加藤前大臣の引継式の模様 |

加藤前大臣のお見送りの模様 |

新副大臣・新政務官の就任

10月22日の臨時閣議において副大臣、大臣政務官が決定し、金融担当として岩田 和親(いわた かずちか)内閣府副大臣、金子 容三(かねこ ようぞう)内閣府大臣政務官が就任しました。

岩田副大臣の初登庁の模様 |

金子政務官の初登庁の模様 |

岩田副大臣の訓示式の模様 |

金子政務官の訓示式の模様 |

瀬戸前副大臣のお見送りの模様 |

西野前政務官のお見送りの模様 |

特別企画

連載企画:金融庁職員が語る!金融行政の実務 ~企画市場局編②~

金融庁の組織や実務について、幹部職員や担当職員との対談を通してわかりやすく紹介します。今月号は、先月号に引き続き、金融関連の法令や制度に関する企画・立案業務を担当している企画市場局について掘り下げていきます。

※本インタビューの活字化等にあたり、東京大学の天野晴子さん、桑原佑弥さんと新田凛さんの協力を得ました。

<対談企画の参加者>

- 服部 孝洋

- 東京大学公共政策大学院特任准教授

- 新発田 龍史

- 金融庁企画市場局審議官

- 染川 貴志

- 金融庁企画市場局市場課総括補佐

- 平林 高明

- 金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室総括補佐

- 山口 純平

- 金融庁企画市場局企業開示課開示業務室総括補佐

ソフトローとは

- 服部

-

これまで法律を作るという話がありましたが、ソフトローについては金融庁ではどう整理されているでしょうか。

- 新発田

-

法律を制定するのは国会の仕事です。法律により委任された範囲で政令等の下位規範を作ったり、法令を運用する際の指針を作成したりするところまでは、行政の仕事です。これらの体系を総称して一般的に「ルール」と呼んでいます。ルールは、行政処分等のよりどころになることから、予見可能性を高めるため、明確かつ厳密に書かれる必要があります。

しかし、実際の金融の世界には非常にグレーな部分も少なくありません。ありとあらゆる事態を想定してあらかじめ全てを書き切ることができれば理想的ですが、金融のように変化が激しい分野では極めて困難ですし、かえってイノベーションを阻害しかねないのも事実です。そういう中で、「ルールには書かれていないけどやるべきではない」と考えるプレイヤーもいるし、「書かれていない限り何をしても問題ないはずだ」と考えるプレイヤーも、特に金融サービスに外部から新たに参入するような方にはいらっしゃいます。

そのような行為が社会問題化して、後追いで対応するようなイタチごっこになると、結局ルールはどんどん細かくなってしまいます。

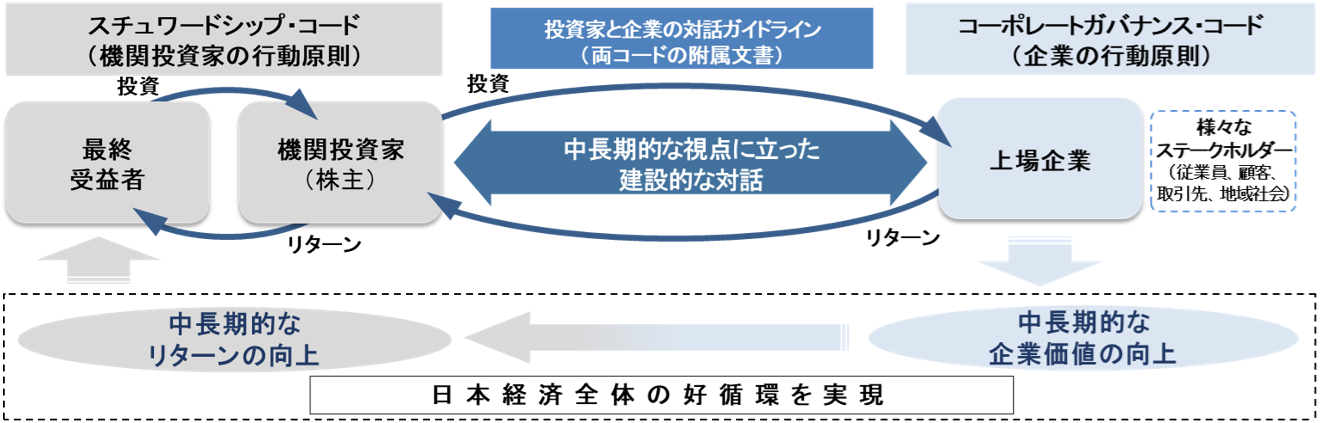

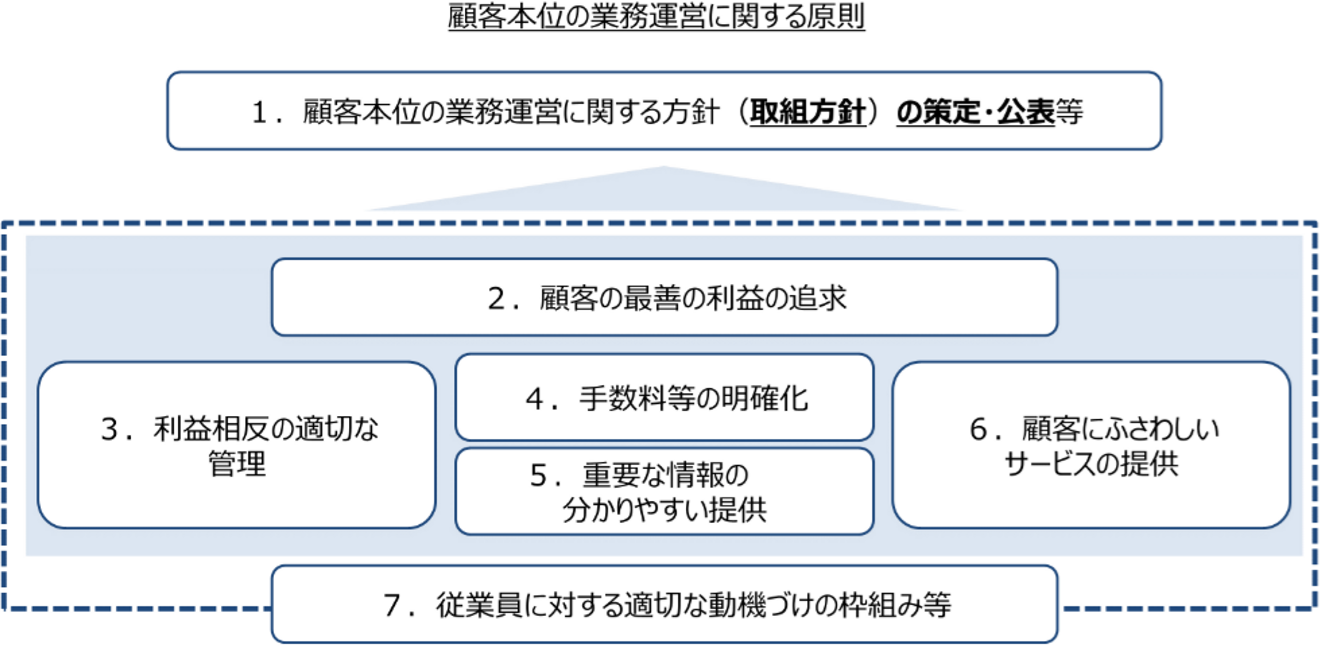

そのような中で出てくる概念が「ソフトロー」であり、また、我々が「プリンシプル(原則)」と呼んでいるものです。たとえば、「顧客本位の原則」がありますが、「何が顧客のためになるのか」という問いには唯一の答えがあるわけではありません。一義的に答えが決まらない世界において、「どのようなことを考慮しなければならないか」といった点を、ルールではない別の規範として作成できないか、という試みがソフトローなのです。具体的には、「顧客本位の業務運営に関する原則1」や「コーポレートガバナンス・コード2」のようなものになります。

金融は、ロンドンのシティのように、ある意味ではルールを守らせる国家権力も法律もないところから始まっていますよね。まさに「My word is my bond(約束したことは必ず守る)」というように、当事者間で交わした言葉が約束事になっていたのです。そのようなところにだんだんと国家権力が登場し、約束を守ることを強制するために様々な仕組みが生まれてきました。本来であれば人と人との約束事なので、法律がなくても、特にプロ同士の金融取引であれば、「変なことをしたらお前とは二度と取引しない」といった世界があっても良いわけです。

- 山口

-

少し別の見方をすると、法令はミニマムスタンダードであり、ソフトローはベストプラクティスへ向けた行動を促すものであるということです。「最低限のルールは守る」という前提で、より望ましい行動を促すためには、法令だけでは不十分であり、ソフトローを活用する必要があります。例えば、証券会社による顧客の損失補填の禁止は法令で定められています。しかし、自分たちばかりが儲かり顧客本位でない商品の販売を禁止するのは、法令による線引きが難しく、そこをソフトローで対応していこうとしています。

- 新発田

-

現在は、ハードローでルールを作る方が良いのか、あるいはそうすると硬直的になってしまうのかなどを考慮しつつ、ハードローとソフトローをうまく活用していこうと考えています。ミニマムスタンダードはハードローになりやすいです。

「例えば、時速60km以上出したらスピード違反で取り締まります」ということは法令で制限できます。しかし、顧客にとって快適な乗車体験になるように速度を適宜調節してください、といったことは、道路交通法では規制できませんよね。一方、ソフトローも皆がそれを求めていなければ誰も言うことを聞かないという現実もあります。受け入れる側が腹落ちするかどうかということも考える必要があります。

- 学生

-

ソフトローは明文化されているのでしょうか。

- 山口

-

コーポレートガバナンス・コードなどは文章として存在します。そして、その中で「会社はこうすべきである」という形で表現しています。一般的にソフトローという概念は、イギリスなどから導入された「Comply or Explain(遵守するか、説明するか)」という考えに基づいています。「コードの考え方に賛同するのであれば、そのように行動すべきである。賛同しないのであれば、理由を合理的に説明すべき」というものです。そうした形で、世の中全体としてより望ましい状態になるように、各主体が考える、というものです。

- 平林

-

プリンシプルベース・アプローチを採用したソフトローではありませんが、ベンチャーキャピタルについては、実務で活用されることを念頭に、金融庁・経産省が共同開催した有識者会議において「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項3」を策定しました。これには拘束力も「Comply or Explain」もありませんが、スタートアップのエコシステムの中にいる様々な方々が同じ目線を持って投資できるような形になれば良い、という考えから、金融庁として「このような考え方で取り組んでみてはいかがでしょうか」という目線を示すものです。これによって様々なステークホルダーが一つの共通認識を持って投資できるようになり、エコシステムとしてより発展していけるのではないかと考えています。

- 学生

-

誰が作り始めるものなのでしょうか。

- 新発田

-

元々ロンドンのシティのような場所では商人たちの間で自発的にそのようなものが生まれてきました。今では、プレイヤーの皆さんが話し合う場を我々が提供したり、さらには、我々自身がソフトローの形成に主体的に関わるなど、規範を形成する新しい取組みがみられます。

- 平林

-

金融庁が作る動機としては「市場の失敗が起きているかどうか」というのが、根底にはあると思います。例えば、「顧客本位の業務運営に関する原則」については、実際には顧客のためになっていないと思しき商品がたくさん売られているという実態を我々も把握しており、そこに市場の失敗が起きていると理解していました。法律上は必ずしも違法とは言えないような行為に対して、ソフトローの手法を採ることで、金融事業者がより良い金融商品・サービスの提供を競い合うように促し、より良い取組を行う金融事業者が顧客から選択されていくことで、そうした行為の解消を図るためです。強制はしないものの、この原則を受け入れる金融機関にはそのような行動を自主的にしてもらう試みです。

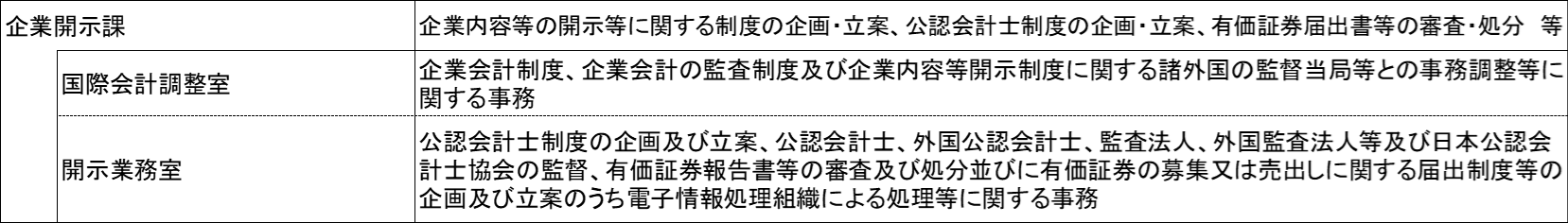

企業開示課の役割

- 服部

-

ソフトローの話が続きましたが、企業開示課がどのようなことをしているかを教えてもらえますでしょうか。

- 山口

-

企業開示課では、投資家が市場を信頼できるよう企業に情報提供を促すための環境整備などを行っています。具体的には、金融商品取引法(金商法)の中に、企業が投資家へ適切に情報を開示するための規制があり、それを所管しているのが企業開示課です。大まかにいうと金商法の企業開示に関する部分を企業開示課が所管し、市場課がそれ以外を所管しています。例えば、証券会社に対する規制などは市場課が所管しています。

また、企業開示課では企業開示に関する監督業務も行っています。企業が情報を発信する際に「お墨付き」を与える公認会計士や監査法人に対する監督と、企業がきちんと情報を開示しているかどうかの監督です。例えば、定められたスケジュールで半期に一度提出しなければならない書類を提出しているか、といったことを監督しています。

- 新発田

-

金融庁のほとんどの部署の業務は、銀行や証券会社といった金融セクターに関することが多いですが、企業開示課だけは事業会社全体に関わるため他の部署とは全く異なる特色を持っていると言えます。企業活動にとって重要な制度インフラを所管しているので、経団連等の経済団体と直接コミュニケーションをとることも多く、それだけ経済に与える影響の大きさと責任の重さを感じます。

- 服部

-

上場企業の情報開示の監督もここで行うということでしょうか。

- 山口

-

その通りです。加えて開示内容に虚偽がないかを検査するのは、証券取引等監視委員会という独立した組織になります。企業開示課でも証券取引等監視委員会と連携しながら監督業務を行っています。例えば、提出期限が設定されている書類について、提出が遅れそうな場合に、その理由が正当であるかどうかなどの監督は企業開示課で行っています。

- 学生

-

会計士と監査法人に関する監督といえば、公認会計士・監査審査会という組織もあると思うのですが、それらとの関係性はいかがですか。

- 山口

-

先ほど触れた証券取引等監視委員会と公認会計士・監査審査会という二つの組織が金融庁内にありながらも、独立した組織として存在します。彼らは主に検査を行い、金融庁に対して「これは金融庁として監督上対処した方が良い事案ではないか」と勧告を行う関係にあります。

- 新発田

-

あくまで監督機能は金融庁の中にしかありません。監督と検査を分けるという金融庁創設以来のある意味ドグマ的な考え方のもと、監督を行う企画市場局と監視委・審査会で役割分担をしています。また企画市場局が監督している組織の特徴として、監査法人や取引所など、どちらかというと市場のインフラ的な役割を果たしているということも言えると思います。

- 服部

-

企業開示課には、公認会計士や弁護士の出向者が多いイメージがあります。

- 山口

-

開示制度に会計の議論はつきものなので、制度立案に携わる部署には公認会計士の有資格者を多く受け入れています。弁護士に関しては、企画市場局全体で多いと思います。

- 新発田

-

先ほどコーポレートガバナンス・コードの話がでましたが、企業開示課が取り扱うものは多く、例えば、企業のM&Aに関わる業務も含まれます。TOBなどの争いの中で、投資家が誤った情報で判断しないよう、企業が提出する書類の説明が不足していないかなど、細かい点まで確認する必要があります。そのような業務は、法曹出身の先生方と一緒に、協力しながら行っています。

- 服部

-

実務家の中で広く使われているEDINETは、企業開示課で担当されているのですね。

- 新発田

-

EDINETに掲載されている情報は全てデータ化されており、大規模なデータとして分析するのに非常に適しています。このような電子的な情報開示の仕組みは企業開示課のEDINET以外にはありません。

- 服部

-

格付け機関も企業開示課が担当しているという理解でよいのでしょうか。

- 新発田

-

リーマンショックの当時、格付け機関がAAAといった最上位の格付けを与えた証券化商品が、実際には中身が腐っていたという問題が発生しました。しかし、格付け機関による格付けは意見表明であるとするならば、そこを規制すると表現の自由の問題にも関わってきます。また日本のみが規制しようとしても、例えば香港に拠点を移されてインターネットでレポートが出されたら、日本の規制は及びません。当時は、グローバルに格付け機関を規制しようという機運が世界的に高まったことから、各国で歩調をあわせることによって、規制することが可能となりました。

- 服部

-

アクティビストの規制も企業開示課が担当するのでしょうか。

- 山口

-

アクティビストを規制する、というよりも、資本市場の交差点のようなところで、行き交う様々な人々の行為を金商法を通じて規制しています。

- 服部

-

しばしば話題になる大量保有報告書も企業開示課で取り扱っているということですね。

- 新発田

-

そうですね。大量保有報告制度とは、上場企業の株式を5%以上保有する場合に、報告書の提出を求めることで、その情報を開示するものです。株式の保有割合は企業活動に大きな影響を与えます。例えば、ちょうど50%取得すると会社の支配権が取れますし、3分の1を保有していれば、特別決議は3分の2で決まることが多いので、拒否権を持つことになります。20%保有すると、持分法適用会社となります。このように、どれだけの株式を保有されているかということは、企業にとって非常に重要です。

- 服部

-

一方で、上場企業も開示が増えることを嫌がる側面もありますよね。

- 山口

-

写真:山口総括補佐

そういった部分もあるかもしれません。ただ、開示の目的は投資家の信頼を確保することなので、投資家にとって必要な情報が何か、という観点で議論を深める必要があります。

- 新発田

-

基本的には、投資家にとってプラスになる情報と、企業にとってプラスになる情報は、一致しなければなりません。企業にとっても、この情報を開示すれば、今以上に投資される可能性が増える、という情報であれば開示すべきです。

例えば、人的資本に関する情報は、部分的にバラバラに開示するよりも、人的資本戦略といった全体の中で経営戦略に位置づけて開示することを促す方が、企業にとってもメリットがあるため情報開示に意欲的になるはずです。

- 平林

-

「金融庁のルールメイキングでは、国のお金は人件費以外使っていない」という点を強調しています。例えば、金融庁が企業の情報をより詳細に開示させるルールを作る、その情報が投資家にとって有益であるとなれば、企業間に競争原理が働き、「これまではあまり情報開示をしていなかったが、もっと開示すれば投資家の資金が集まりやすくなるかもしれない。開示するならより良い情報を。」と企業が自ら考え、自ら行動を変容してくれるようになります。つまり、補助金や税制優遇といった国のお金を使わずに、企業が自ら競争原理の中で合理的に行動を変容してくれるように促すことができるのです。国のお金を使わずに世の中を良くできる、ということが企画部局の醍醐味、面白さであり、行政手法としても将来にわたって続けていけるものだと考えています。

(次回に続く)

お知らせ

金融庁では、リアルタイムでの英語情報発信を推進していく観点から、10月9日、日本語版ウェブサイトにおけるAIによる翻訳機能を導入しました。

これにより、日本語版ウェブサイト利用者は、一部のページを除き英語による閲覧が可能となります。

今後も、金融庁では、英語による情報発信の強化に努めてまいります。

【周知ページ】

https://www.fsa.go.jp/rules/translation1.html

【注意点】

- HTML以外のファイル(PDFや画像データ等)、金融庁発足以前の古いコンテンツ、一部の特設ウェブサイト及び既存の英語版ウェブサイト上の英語コンテンツは翻訳対象外となります。

- 今般導入するAI翻訳は、AIを利用した機械翻訳であり、一定のルールに基づいて機械的に訳出が行われますので、内容が正確であるとは限りません。あくまでも、公式の作成物は日本語版となります。

- 詳細については、「金融庁ウェブサイト利用ルール」(https://www.fsa.go.jp/rules/index.html)をご確認ください。

AI翻訳結果の閲覧方法

日本語版ウェブサイト右上の「Language」ボタンをクリックし、画面上に展開された「Machine translation」を選択することでAIを利用した翻訳結果が表示されます。「Global Site」を選択すると従来の英語版ウェブサイトに遷移します。

(ご参考)金融庁の英語発信用SNS

なお、金融庁では英語発信用SNSとして「X」及び「LinkedIn」を利用しています。

国際関係の情報や資本市場に関する施策等について発信しておりますので、ぜひフォローをお願いいたします!

※金融庁ソーシャルメディアアカウント一覧はこちらもご覧ください。

- Xアカウント:JFSA(@JFSA_en

)

)

- LinkedInアカウント:Financial Services Agency, Japan (JFSA, 金融庁)

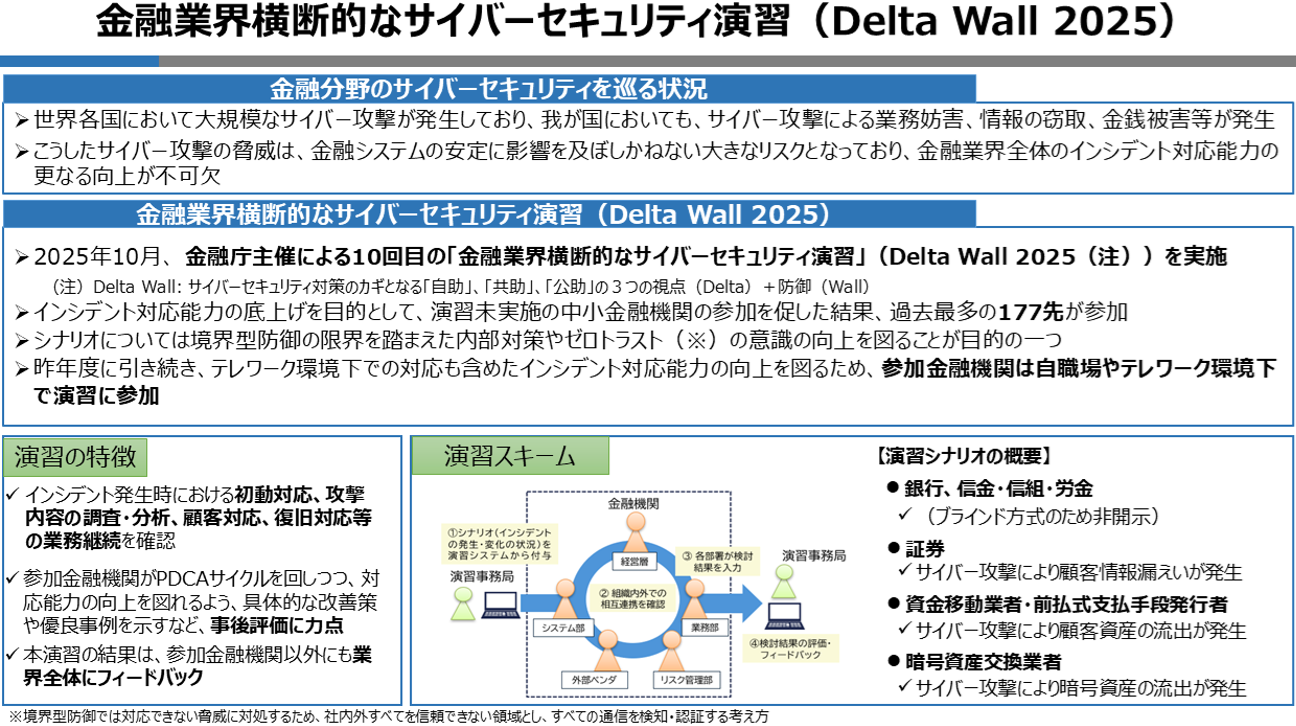

金融庁では、今年で10回目となる金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習「Delta Wall 2025」を、10月15日(水)から28日(火)にかけて開催しました。

1.金融分野のサイバーセキュリティを巡る状況

近年、サイバー攻撃の手法は一層巧妙化・複雑化しています。金融分野においても、証券口座の不正取引の事案や、オンラインバンキング等へのDDoS攻撃、サードパーティプロバイダーへのランサムウェア攻撃等、様々なサイバー攻撃が多数発生している状況にあります。こうしたサイバー攻撃の脅威は、金融システム全体に影響を及ぼしかねないトップリスクの1つとなっており、こうしたリスクに対処するためには、金融業界全体のインシデント対応能力の更なる向上が不可欠です。

このような背景を受けて、金融庁では、毎年、金融業界全体でのサイバーセキュリティ対策の底上げを目的とした「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習」(通称:Delta Wall)を実施しています。

2.今年の演習(Delta Wall 2025)の概要

Delta Wallは今年で10回目の開催となりました。今回は、これまで演習未実施だった中小金融機関等の参加を促進した結果、演習参加金融機関数が過去最多の177社となるなど、年々規模を拡大して実施しています。

Delta Wallの特徴として、演習シナリオを金融業態別に作成していることが挙げられます。これにより、業態特有のシステム構成等を踏まえた演習を実施しています。

特に、今年は、直近のサイバー脅威の高まりや、業態の特殊性を踏まえ、暗号資産交換業者向けのシナリオを新たに作成しています。

シナリオの内容としては、「境界型防御の限界を前提としたゼロトラスト1の意識醸成」を共通のテーマとし、技術的対応を含めた攻撃内容の調査や、初動対応、顧客対応、復旧対応等の業務継続態勢を検証可能とする構成としました。

3.西野内閣府大臣政務官からの挨拶

演習初日の冒頭では、西野内閣府大臣政務官が、「サイバー攻撃の脅威は顕著に台頭し続けている。演習を通じて、インシデント対応能力の更なる向上を図っていただきたい」と挨拶しました。

4.演習結果の評価とフィードバック

本演習は、単発的なイベントとして終わらせるのではなく、参加金融機関が自らの対応能力を継続的に高める契機とすることを重視しています。特に、インシデント対応能力の強化に向けては、演習において対応が不十分であった事項を各金融機関が的確に把握し、改善に向けた取組を継続的に推進することが不可欠です。

このため、運営事務局では、演習後の事後評価に重点を置き、個別の金融機関に対して、具体的な改善策等をフィードバックすることに加え、預金取扱金融機関には振り返り研修も実施しています。

また、演習中に対応が困難であった項目、または不十分であった項目については、金融機関による自己分析を依頼し、課題の明確化と改善につなげる工夫をしています。

更に、演習結果は個別機関への還元にとどまらず、インシデント対応の優良事例等を業界全体にも共有することで、金融業界全体のサイバーセキュリティ対策の底上げを図っています。

写真:西野内閣府大臣政務官による冒頭挨拶 |

写真:演習の模様 |

1ファイアウォール等による境界型防御だけでは対応できない脅威に対処するため、社内外すべてを信頼できない領域とし、すべての通信を検知・認証するセキュリティの考え方。

伊藤長官にワニー参事官のお仕事を報告したんだ!応援してもらったよ

そんなワニー参事官のルーティンも公開されているから、チェックしてみてね

|

|

金融経済教育キャラバン第5弾を愛知県で開催します!

日時:令和7年11月22日(土曜) 10時00分~16時30分(予定)

会場:イオンモール名古屋茶屋 (愛知県名古屋市港区西茶屋2丁目11)

1Fガーデンコート(屋外)出演者:ジョイマン、すゑひろがりず、オレンジ田中、MC:祇園

主な内容

- ステージショー

*ワルーサ襲来!?お金の知識で世界を平和に!?

*学ぼう!お金の知識 みんないっしょに幸せ家族

*うんこお金ドリル 生活編(推奨学年:小学1~3年生)

- ミニ講義プログラム

*マインクラフトで学ぶークエスト・オブ・ファイナンス~勇者の武器はお金の知識~

[SMBCグループ提供]

※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG

*うんこお金ドリル 経済編(推奨学年:小学4~6年生)

- ステージショー

また、当日会場には、協力企業・団体によるお金に関する様々なブースをご用意しています!

ワニーサとなかまたちも来るよ!

*詳細はイベント公式サイトをご覧ください*

https://wanisa-caravan.fsa.go.jp/event/nagoya/![]()

~今後のイベントにもぜひご注目ください!~

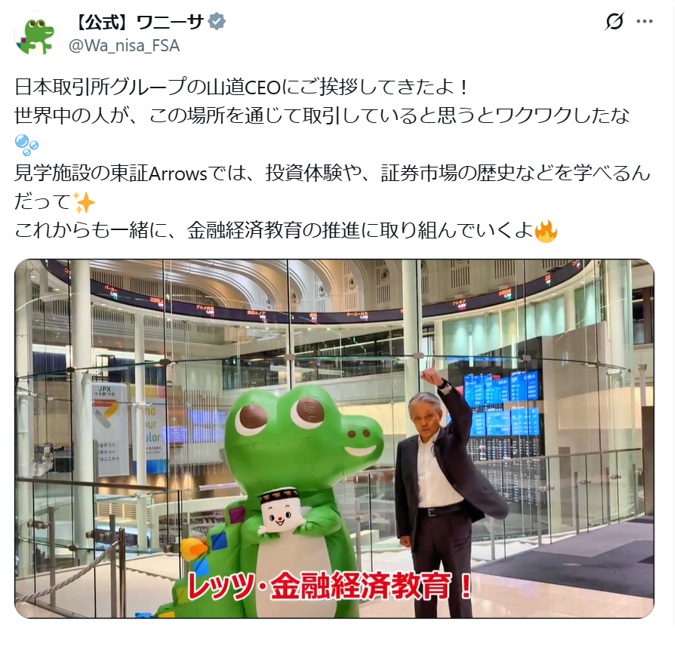

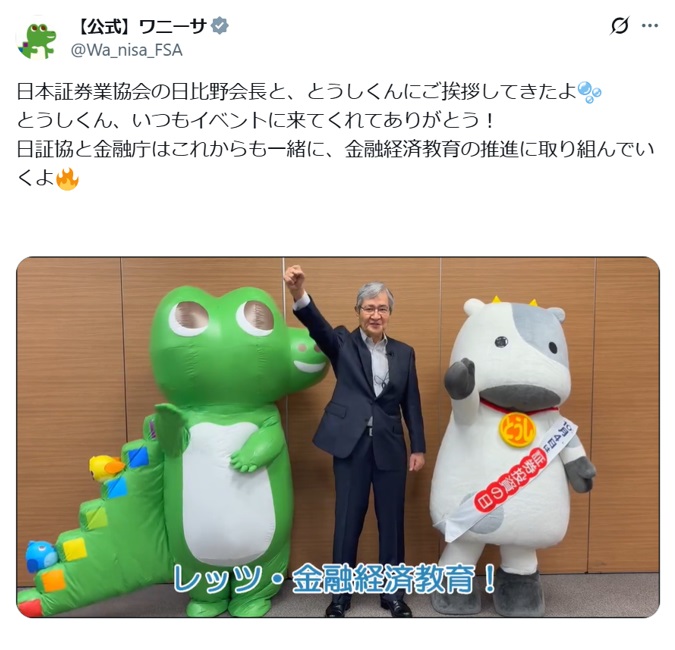

前回に引き続き、 ワニー参事官(ワニーサ)が全国の知事や金融関係者のもとへ出向き、金融経済教育のさらなる充実に向けた連携強化をお願いしております!

随時ワニーサ公式Xアカウント(@Wa_nisa_FSA![]() )にて配信中!

)にて配信中!

JPX 山道CEOを訪問(9月24日配信 |

日比野 日証協会長を訪問(9月25日配信 |

岩山 岩手銀行頭取を訪問(9月30日配信 |

達増 岩手県知事を訪問(10月7日配信 |

鈴木 秋田県知事を訪問(10月16日配信 |

芦田 秋田銀行頭取を訪問(10月17日配信 |

内堀 福島県知事を訪問(10月20日配信 |

大石 長崎県知事を訪問(10月21日配信 |

山川 十八親和銀行頭取を訪問(10月22日配信 |

松下 八十二銀行頭取を訪問(10月23日配信 |

|

「金融庁ワニーサの金融経済教育2025」

イベント情報や、知事表敬等の様子がより詳しくご覧いただけるようになりました! Webサイトはこちら!! |

|

|

|

先月の金融庁の主な取組(令和7年9月1日~9月30日)

先月の金融庁の主な取組(令和7年9月1日~9月30日)

- 有価証券報告書の定時株主総会前の開示に関する相談窓口の公表(9月2日)

- 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第2回)の開催(9月2日)

- 「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等(期間:令和7年4月1日~同年6月30日)(9月5日)

- 預貯金の不正送金問題等に対する対応状況(令和7年3月末)の公表(9月5日)

- 金融審議会「地域金融力の強化に関するワーキング・グループ」(第1回)の開催(9月5日)

- 「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(9月5日)

- 「スタートアップ企業等への成長資金供給等に関する懇談会」報告書の公表(9月5日)

- 「インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています」のページの更新(9月8日)

- 金融事業者リスト(令和7年7月11日時点)及び投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析結果(令和7年3月末基準)の掲載等の公表(9月10日)

- 加藤財務大臣兼金融担当大臣とアルブケルケ欧州委員(金融サービス・貯蓄投資同盟担当)の面会の掲載(9月11日)

- 法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化の公表(9月12日)

- 金融商品債務引受業の対象取引の拡大についての規制の政策評価(RIA)の公表(9月16日)

- 金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」(第1回)の開催(9月18日)

- 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第2回)の開催(9月19日)

- 実施計画の履行状況(令和7年3月期)の公表(9月22日)

- 経営強化計画等の履行状況(令和7年3月期)の公表(9月22日)

- 経営強化計画の承認等の公表(9月22日)

- NISA口座の利用状況に関する調査結果(令和7年6月末時点)(9月24日)

- 「金融機関における個人情報保護に関するQ&A」の改正の公表(9月26日)

- 「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正の公表(9月26日)

- イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等、核技術等に関連するイランによる投資の禁止及びイランへの大型通常兵器等の供給等に関連する資金の移転の防止の措置(9月29日)

- 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第3回)の開催(9月29日)

- 高速取引行為の動向(令和7年1月~6月)の公表(9月30日)

- 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等の公表(9月30日)

- 「貸金業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公布の公表(9月30日)

- 保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展を図るための措置についての規制の政策評価(RIA)の公表(9月30日)

金融研究センター ディスカッションペーパーの紹介

金融研究センター ディスカッションペーパーの紹介

金融庁金融研究センターでは、当センターにより採用・委嘱された研究員等が、研究成果を取りまとめた「ディスカッションペーパー」を公表しています。本稿でもその一部について掲載いたします。

~最近掲載されたディスカッションペーパーのご紹介~

ASEAN主要国の金融システムの構造 タイ、マレーシア、インドネシアをベンチマークに

ASEAN主要国の金融システムの構造 タイ、マレーシア、インドネシアをベンチマークに

- 金融庁金融研究センター専門研究員 三重野 文晴(京都大学東南アジア地域研究研究所教授)

- 金融庁金融研究センター専門研究員 平田 礼王(埼玉学園大学経済経営学部専任講師、京都大学東南アジア地域研究研究所連携講師)

本邦国債レポ市場における中央清算機関(CCP)の役割とヘアカット

本邦国債レポ市場における中央清算機関(CCP)の役割とヘアカット

- 元金融庁職員 秋元 虹輝

- 金融庁総合政策局リスク分析総括課 暗号資産・ブロックチェーン・イノベーション参事官室課長補佐 冨田 絢子

- 金融庁金融研究センター専門研究員 服部 孝洋(東京大学公共政策大学院 特任准教授)

- 金融庁監督局銀行第二課総括補佐 深見 健太

住宅市場と金融システム・経済の関係を分析するモデルの構築及び当該モデルに基づくマクロ・プルーデンス政策の分析

住宅市場と金融システム・経済の関係を分析するモデルの構築及び当該モデルに基づくマクロ・プルーデンス政策の分析

- 金融庁金融研究センター専門研究員 小畑 崇弘(大東文化大学経済学部講師)

※小畑研究員は、令和7年9月末時点で任期満了につき、退任しております。

取引市場不安定化の予兆検知を目的とした詳細時系列データへのDNM理論の適用

取引市場不安定化の予兆検知を目的とした詳細時系列データへのDNM理論の適用

- 金融庁金融研究センター専門研究員 伊藤 真利子(東京大学生産技術研究所特任講師)

- 金融庁金融研究センター専門研究員 羽佐田 紘之(東京大学生産技術研究所助教)

- 金融庁金融研究センター専門研究員 大西 立顕(立教大学大学院人工知能科学研究科教授)

- 金融庁金融研究センター専門研究員 本間 裕大(東京大学生産技術研究所准教授)

主要国における保険仲立人(ブローカー)に関する制度の現状

主要国における保険仲立人(ブローカー)に関する制度の現状

- 金融庁金融研究センター特別研究員 小塚 荘一郎(学習院大学法学部教授)

- 金融庁金融研究センター特別研究員 榊 素寛(神戸大学大学院法学研究科教授)

- 金融庁金融研究センター特別研究員 内藤 和美(慶應義塾大学商学部非常勤講師、明治大学商学部兼任講師)

※小塚研究員、榊研究員、内藤研究員は、令和7年7月末時点で任期満了につき、退任しております。

保険契約者のニーズを踏まえた保険商品開発に係る規制の在り方

保険契約者のニーズを踏まえた保険商品開発に係る規制の在り方

- 金融庁金融研究センター特別研究員 中出 哲(早稲田大学商学学術院教授)

- 金融庁金融研究センター特別研究員 星野 明雄(早稲田大学商学学術院准教授)

※中出研究員、星野研究員は、令和7年7月末時点で任期満了につき、退任しております。

その他のディスカッションペーパーについても、金融研究センターウェブサイトを是非ご覧ください。

金融庁職員による寄稿等

金融庁職員による寄稿等

金融庁では、当庁施策の紹介や説明を含め、その活動状況等について、各種刊行物等への執筆を行っており、ウェブサイト上で公表しています。本稿でもその一部について掲載いたします。

~最近掲載された寄稿等のご紹介~

オンライン上の不正な投資勧誘を巡る国際的議論とわが国の対応

オンライン上の不正な投資勧誘を巡る国際的議論とわが国の対応

証券取引等監視委員会事務局 国際取引等分析室 市場監視管理官 村山 貴将

(週刊金融財政事情 9月30日号) 市場監視機能の強化へ、監視委が建議で示した網羅的な課題認識

市場監視機能の強化へ、監視委が建議で示した網羅的な課題認識

証券取引等監視委員会事務局 総務課 市場監視戦略分析官 平岡 泰幸

(きんざいOnline 週刊金融財政事情) 高度化が急務、金融機関におけるDC向けサービスの現在地

高度化が急務、金融機関におけるDC向けサービスの現在地

監督局 資産運用課 資産運用企画室長 鈴木 善計、課長補佐 前山 拓哉

(週刊金融財政事情 9月16日号) 監査事務所等に係る『令和7年版モニタリングレポート』の公表

監査事務所等に係る『令和7年版モニタリングレポート』の公表

公認会計士・監査審査会事務局 審査検査課長 井戸田 秀人

(9月10日 月刊資本市場)

その他の寄稿等についても、下記ウェブサイトを是非ご覧ください。

アクセスFSAをご覧頂きありがとうございます。今月は、新たな内閣が発足し、金融庁の政務三役として、片山さつき大臣、岩田和親副大臣、金子容三大臣政務官が就任されました。今後、アクセスFSAにおいても、政務三役の公務について紹介してまいります。

さて、今月号でもご紹介していますが、広報室の取組として、10月9日より、金融庁ウェブサイトにAI翻訳機能を導入しました。特にグローバルな金融を所掌とする金融庁では、海外への政策の情報発信が重要となります。従来から、英語による情報発信の強化に取り組んできたところですが、こうした新たなツールの活用を通じて、金融庁全体の取組を後押ししていきたいと考えています。

また、10月の組閣とほぼ同時期には、海外投資家等とのコミュニケーションを強化するため、今年で3回目となる「Japan Weeks 2025」のコアウィークを迎え、各種イベントを通じて対外発信に取り組んでいます。その概要は来月号のアクセスFSAでご紹介する予定ですので、是非お読みいただければと思います。

金融庁広報室長 久米 均

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索