アクセスFSA 第72号(2008年11月)

【金融ここが聞きたい!】

このコーナーは、大臣の記者会見における質疑応答などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。

もっとたくさんご覧になりたい方は、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスしてください。

【大臣冒頭発言】

閣議では、総理からこの前のワシントンの金融・世界経済に関する首脳会合のご報告がございました。先進国と新興国の首脳が一堂に会し議論したこと、首脳宣言がまとまり金融危機への当面の措置、中期的措置を盛り込んだ具体的かつ行動的なものとなったことを評価したいと思うということで、あとは実際に麻生総理が提案されたことのご説明がございました。

補足をしろということでございましたので、私からは、麻生提案に対して、スピーチした後、各国から麻生総理のもとに何人かの首脳が来て、大変素晴らしい提案であり是非実現して活用したいというような光景がありましたと。具体的な数字を、つまり(IMFに対する)1,000億ドルとか私のIFCに対しての20億ドルとか、こういった具体的な案を持ってきたのは多分日本だけでありましたので、日本は非常に貢献をしたというふうに考えているということ等々の補足説明をいたしました。

以上が閣議等の案件でございます。

Q: 金融サミットなんですけれども、全体的に振り返られましてもう一度評価をお願いしたいと思います。

A:まず私としては、率直に申し上げてよかったなと思っております。途上国は皆、一部の先進国が原因となった世界的金融危機の影響を受けて困っているんだと。先進国けしからんという雰囲気、これはもう感じられました。そういう中で、何らかの合意が出来るかどうかということについて率直に言って危惧を持っていたわけでありますけれども、合意が出来ましたし、それは極めて具体的であり、そして問題解決指向の合意だったと、宣言であったというふうに思っております。

2点目としては、その中で日本がさっき申し上げたように具体的な経験と具体的な数字も含めた提案をしていった。そして、この原因を作ったのは一部アメリカにも責任があると。あるいはまたグローバルなインバランスが問題である。これもある意味では具体的に示しているわけですけれども、そういう中でしかしドルの基軸体制というのはやはり今後も維持していく必要がある。だからアメリカも努力すべきであると。日本も努力をする、世界も努力をする。そして、IMFや私の提案のIFC等々に対しての具体的な貢献を出したということで、多分まとまったということと、日本が少なくとも最大、ひょっとすると唯一具体的な提案を出したということへの評価は、私は私自身に対しても麻生総理に対しても非常に高かったというふうに思っております。

Q: 即効性のあるものとは思わないんですけれども、今回の金融サミットの宣言で株価に直接的な影響をあまり与えていないようにも思えるんですけれども、その点については如何でしょうか。

A:仮にあの宣言が出なかったあるいは会合が開かれていなかったとするならば、アメリカのあの小売物価の状況とか各国の成長率の見通しとかを考えたら、もっと悪い方向に行っていたのではないかと。あれがあるからこそ、日本では昨日少しですけれど株価が上がりましたし、現時点では外国も日本も状況が悪いわけですけれども、あれがなかったらもっと悪い状況になっていたんだろうというふうに私は思います。

【お知らせ】

○ 金融円滑化「大臣目安箱」について

金融庁、財務省では、10月16日より、中小企業金融円滑化に向けた監視を一層強化するため、「貸し渋り、貸し剥がし」等の金融機関(民間金融機関及び政策金融機関)の融資に関する大臣直通の情報窓口(大臣目安箱)を開設しました。

大臣目安箱にいただいた情報は、そのまま大臣に届くこととなっており、また、民間金融機関に関するものは金融庁、政策金融機関に関するものは財務省の担当部局にも回付し、例えば、情報提供者が、「具体的な情報を金融機関に開示しても構わない」ということであれば、担当部局より当該金融機関に伝達し、内部チェックを要請するなど、行政を行う上での情報として活用していきます。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から『金融円滑化「大臣目安箱」について』(平成20年10月17日)にアクセスしてください。

金融庁ウェブサイトのホームページにバナーを設置しています。

○ 金融円滑化ホットラインの開設について

金融庁では、金融の円滑化に関し、中小企業など借り手の方々の声を電話によりお聞きする情報等の受付窓口として、「金融円滑化ホットライン」を開設しています。

これは、原油・素材価格の高騰や円高の影響により、大企業や中小企業ともに大部分の業種で業況感が悪化している等、中小企業の経営が圧迫されている状況に対し、十分な注視が必要であり、一層の配慮が求められていることを踏まえ、平成20年4月4日に経済対策閣僚会議において決定された、「成長力強化への早期実施策」に盛り込まれた中小企業金融の円滑化に向けた施策の一つとして、行政の態勢整備を行うこととしたものです。

本ホットラインに寄せられた情報等は金融機関にフィードバックするなど、検査・監督に活用させていただいているところです。また、寄せられた情報の中に、最近、融資の申込みに際し、融資申込先の金融機関等から、「貴社のような業種へは融資をしないよう、金融庁から指導されているので、ご融資できない。」という対応をされた、といった内容のものがありました。

金融庁が金融機関に対し、特定業種への融資について、抑制的な指導をすることはありません。貸出の判断は金融機関が自らの経営方針によって決定すべきことであり、同様に、金融検査が貸出判断に関与することもありません。

このような不適切な対応を金融機関から受けた場合には、下記の金融円滑化ホットラインに情報提供をお願いします。頂いた情報については、検査・監督に活用させていただきます。

名称:「金融円滑化ホットライン」

受付時間:平日10時00分~16時00分

電話番号:03-5251-7755

受付内容:銀行、信用金庫、信用組合の融資に関する情報等

※ ご留意事項

○ ホットラインの利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介・調停を行うことは出来ませんので、あらかじめご了承ください。

○ ホットラインへの情報等の提供は、電話にて行っていただきますようお願いします。

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から、「特定業種に対する金融機関の貸出判断について」(平成20年6月17日)にアクセスしてください。

○ 悪質なファンドの勧誘にご注意ください!

ファンド形態で出資の勧誘を行う場合は登録が必要です

昨年9月30日に金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)が施行され、一般投資家向けにいわゆるファンド形態で出資の勧誘等を行う者に財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む)への登録義務が課されました(プロ向け業務(=適格機関投資家等特例業務)を行う者であれば届出義務)。

具体的には、

1.他者からお金を集め(出資を募り)

2.何らかの事業や投資を行い

3.その事業や投資から生じる収益を出資者に分配する仕組み

を運営している者は、 財務局への登録又は届出が義務付けられました。

登録業者及び届出業者については、金融庁ウェブサイトで確認が出来ます。

無登録業者からの出資の勧誘等には十分ご注意ください。

また、登録業者でも、出資の勧誘等の際には、例えば、次のようなルールを守らなければならないことになっています。

- 公告をする場合には、金融商品取引業者である旨及び登録番号などを表示しなければならならず、利益の見込みについても、著しく事実に相違する表示や、著しく誤認させるような表示をしてはならない。

- 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し、登録番号、契約の概要、手数料の概要等を記載した書面を交付しなければならない。

- 「虚偽のことを告げる行為」や「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」をしてはならない。

- 損失補てんをしてはならない。

たとえ登録を受けている業者であっても、信頼できるとの確信が持てない場合は、慎重な対応をお勧めします。

なお、届出業者については、金融庁に届出を行えば業務を行うことが可能であり、届出の際に金融庁が審査等を行っているわけではございません。届出があることをもって信頼性が確保できるものではございませんので、取引を行う際は十分ご注意ください。

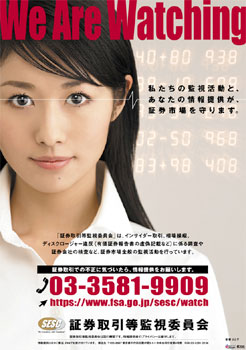

○ 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています!

証券取引等監視委員会 インサイダー取引や相場操縦、有価証券報告書の虚偽記載、証券会社などにおける無断売買や不当な勧誘などの証券市場に関する違法行為に気づいたら、証券取引等監視委員会まで情報をご提供ください(なお、調査、検査の依頼や証券会社などとのトラブル処理には対応していません。)。 インターネットにおける情報受付窓口 |

一般からの情報提供を求めるポスター |

○ 認定投資者保護団体の更なる活用を期待しています。

金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)においては、投資者保護のための横断的法制の構築の一環として、「認定投資者保護団体」に関する制度を整備しています。

この制度は、苦情解決およびあっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため新たに設けられたものであり、金商法上の自主規制機関以外の民間団体が金融商品取引業者等に関する苦情の解決およびあっせん業務を行う場合に、行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確保しようとする枠組みです。

金商法が施行されて以降、平成19年9月30日に社団法人生命保険協会、平成20年3月7日に社団法人日本損害保険協会及び平成20年10月1日に全国銀行協会![]() が認定を受けております。

が認定を受けております。

認定投資者保護団体は、金融商品取引業者以外の者も設立が可能で、具体的には、たとえば、消費者団体、NPO法人や各種の業界団体等が考えられますが、これに限らず、認定の要件・基準を満たす民間団体は認定投資者保護団体になることが可能です。金融庁としては、苦情解決・あっせん業務は、事後的な投資者保護策として非常に重要ですので、同制度が幅広く活用され、一層の投資者保護に寄与していただくことを強く期待しています。

○ 金融庁認証局システムの廃止及び政府共用認証局への移行について

金融庁では、平成14年度から金融庁認証局の運用を開始し、認証業務を行ってきました。

認証業務とは、国民等と行政機関との間で処分通知等をオンラインでやり取りする際に、例えば処分権者のなりすまし、内容に改ざんが無いことを証明するもので、具体的には認証局システムを利用して官職証明書、サーバ証明書、コード署名証明書等の発行等を行うものです。

これまで、各府省単位で認証局を設置し認証業務を行ってきましたが、「霞が関WAN及び政府認証基盤(共通システム)の最適化計画」に基づき、認証業務の効率化を図るため、政府共用認証局へ集約・一元化することとし、金融庁においては、平成20年9月11日をもちまして金融庁認証局システムを廃止しました。

詳しくは、金融庁認証局の廃止に関する重要なお知らせ(http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/ninsyo/ca/fsa_cpcps.html)をご覧ください。

今後、認証業務については政府共用認証局システムを利用して行います。

詳しくは、政府認証基盤(政府共用認証局)のサイト(http://www.gpki.go.jp/![]() )をご覧ください。

)をご覧ください。

○ 「e-Gov電子申請システム」ご利用について

国民の利便性・サービス向上の取組みとして、金融庁が所管する申請・届出についても、「e-Gov電子申請システム」(http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/smenu.html![]() )の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利用をお願いします。

)の利用により、電子申請・届出をすることができますので、みなさまの積極的なご利用をお願いします。

本システムで手続きが可能な申請・届出等については「申請・届出などの手続案内・金融庁認証局について」(http://www.fsa.go.jp/common/shinsei/index.html)の「法令一覧による検索![]() 」をご確認ください。

」をご確認ください。

なお、本システムのご利用にあたりましては、「e-Gov電子申請システム利用規約![]() 」に同意していただく必要があります。

」に同意していただく必要があります。

「e-Gov電子申請システム」利用のメリット

いつでも

- 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。

(注) 本システムの保守等が必要な場合は、システムの運用停止等を行うことがあります。。

- 時間にとらわれず夜間や休日でも24時間手続きができます。

どこでも

- 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。

(注) 添付書類のうち、公的機関証明書等、原本を提出する必要のあるもの等については、別に郵送等で提出していただくことになります。

- 自宅や職場、遠隔地からでも、インターネット経由で手続きができます。

※ 「e-Gov電子申請システム」の使い方について、詳しくはe-Govトップページ![]() の「e-Gov電子申請システムのご利用はこちらから

の「e-Gov電子申請システムのご利用はこちらから![]() 」をご確認ください。

」をご確認ください。

○ 新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)へのご登録のご案内

金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っています。皆様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、日本語版の場合、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。

また、英語版でも金融庁英語版ウェブサイトの新着情報や「FSA Newsletter」など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。

日本語版の登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」にアクセスしてください。

○ 証券取引等監視委員会ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内

証券取引等監視委員会ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービス(日本語版・英語版)を行っています。皆様の電子メールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、金融商品取引業者等に対する行政処分等に関する勧告や課徴金納付命令に関する勧告など、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報を、電子メールにてご案内します。

※ 詳しくは、日本語版の登録をご希望の方は、証券取引等監視委員会ウェブサイトの「新着情報メール配信サービス」に、英語版の登録は「Subscribing to E-mail Information Service」 にアクセスしてください。

【11月の主な報道発表】

※ ![]() マークのある項目につきましては、

マークのある項目につきましては、![]() から公表された内容にアクセスできます。

から公表された内容にアクセスできます。

検索

検索