金融庁広報誌

アクセスFSA No.263

No.263

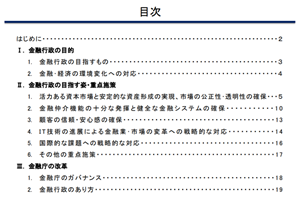

Contents

金融庁設立 25周年記念

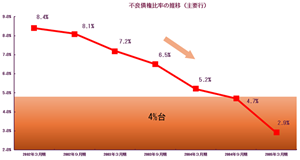

平成12年(2000年)7月1日に、金融監督庁と大蔵省金融企画局が統合され発足した金融庁は、本年、設立25周年を迎えました。

設立当時は、金融行政への信頼を回復し、不良債権処理を通じて、金融システムの安定化を図ることが優先的な目標とされていましたが、その後、人口減少・少子高齢化や、新たな金融サービスの参入、金融機関の業態や国境を越えたビジネス展開の加速化、金融業界におけるデジタル技術の進化・普及などにより、金融行政を取り巻く環境も大きく変化してきました。

今般、25周年の節目を迎え、改めてその歩みを振り返ります。

金融庁設立25周年に寄せて

金融庁設立25周年に寄せて

加藤 勝信 金融担当大臣

(令和7年7月1日閣議後大臣会見冒頭発言より)

|

本日、金融庁の前身の金融監督庁と大蔵省金融企画局が統合し、金融庁が発足してから、丸25年が経ちました。

この間、関係者の皆様におかれては、金融行政へのご理解、ご協力をいただきましたことに心より御礼を申し上げます。

金融庁のミッションは、手元にお配りしておりますけれども、「国民の厚生の増大」を目指すことであり※、行政の優先課題は時代ごとに変化してきたところであります。遡りますと、金融庁が発足した25年前は、金融行政の信頼回復と不良債権処理を通じて金融システムの安定を図ることが優先課題でありました。

一方、現在、我が国の金融システムは総体としては安定をしているところでありますが、「金利ある世界」への移行が進む中で、国内外の経済・金融市場をめぐる不確実性や経済社会の構造的な変化にも直面しています。

また、趨勢的な人口減少・高齢化の中で、地域経済を支えていくための「地域金融力」の強化も大変重要な課題となっております。関連施策をパッケージ化した「地域金融力強化プラン」を年内に策定し、強力に推進してまいります。

また、近年はAIやブロックチェーン等のデジタル技術を用いた金融サービス・取引が急速に広がっており、金融庁に期待される領域が広がっていることも事実と考えております。

こうした幅広い金融の分野を行政の面から支えることが、まさに金融庁の使命であり、この使命を果たすため、金融庁そして職員全体、引き続き努力をしてまいります。金融行政へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

※(配布資料記載)金融庁のミッション

①金融システムの安定/金融仲介機能の発揮、②利用者保護/利用者利便、③市場の公正性・透明性/市場の活力のそれぞれを両立させることを通じ、企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増大を目指す

瀬戸 隆一 内閣府副大臣(金融担当)

25年前、私は旧郵政省貯金局資金運用課の役人として、郵便貯金の運用に関する制度設計業務に従事しておりました。現在、政府一丸となって取り組む資産運用立国のなかでも、資産運用業の更なる発展のため新たに金融庁に設置された資産運用課は、私の当時の経験とも通底するものがあり、そうした時代を通じた課題に対して、金融庁は重責を担っていると確信しています。 利用者保護や金融犯罪防止、金融システムの安定といった、時代を通じた金融行政上の課題に引き続き対応しつつ、金融関係者の積極的な取り組み・挑戦を力強く後押ししながら、日本の社会・経済の発展に貢献できるよう、職員一丸となって取り組んでまいります。 |

|

西野 太亮 内閣府大臣政務官(金融担当)

2000年当時、学生だった私にとって、大蔵省が解体され、新たに金融庁が設立されたことは大変衝撃的でした。それだけ、当時の日本は金融危機の最中にあり、金融庁は金融システムの安定化を図るため金融行政に特化した省庁を設ける必要性が高まったのだと認識しました。 それ以降、金融庁はその時々の政策課題に柔軟かつ適切に対応してきたと考えており、近年では、資産運用立国・サステナブルファイナンス・フィンテック等の政策課題に対応するなど、伝統的な監督行政だけでなく、新たな分野にも取り組んでおります。 今後更に金融を取り巻く環境は変化すると思われますが、金融庁が期待される役割を発揮することができるよう、職員一丸となって引き続き取り組んでまいります。 |

|

<<設立25周年記念ロゴのご紹介>>

金融庁設立25周年を記念して、特別仕様のロゴを作成しました。

金融庁ウェブサイトのヘッダーを始め、期間限定で、様々なシーンで登場予定です。

ぜひご注目ください!

(通常版)

|

(25周年記念版)

|

金融行政を巡る出来事

|

|

|

|

会議等

「第55回金融審議会総会・第43回金融分科会合同会合」の開催

本年6月25日、第55回金融審議会総会・第43回金融分科会合同会合が開催されました※1。今回の合同会合では、井藤(前)金融庁長官の挨拶の後、新たに4つの諮問が行われました。

|

| 写真:挨拶をする井藤(前)金融庁長官 |

各諮問事項の概要は以下のとおりです。今後、金融審議会の傘下にワーキング・グループが設置され、具体的な検討が進められる予定です。

(1)暗号資産を巡る制度のあり方に関する検討

暗号資産については、足元、国内外の投資家において投資対象と位置付けられる状況が生じています。こうした中、詐欺的な投資勧誘が多く生じている等、より一層の利用者保護を図る必要が生じています。一方で、規制が過重になると、事業者等の海外流出を招くことで、わが国の競争力を削ぐ可能性にも留意すべきです。暗号資産取引市場が国民の信頼を得ながら健全に発展するよう、利用者保護とイノベーション促進のバランスをとりながら環境整備を行う必要が生じています。

こうした状況を踏まえ、金融庁では、暗号資産に関連する制度のあり方等の検証を実施し、その結果をディスカッション・ペーパーとして本年4月に公表し、意見募集を行いました※2。これらも踏まえながら、具体的な制度整備を検討するべく、以下の諮問が行われました。

国内外の投資家において暗号資産が投資対象と位置づけられる状況が生じていることを踏まえ、利用者保護とイノベーション促進の双方に配意しつつ、暗号資産を巡る制度のあり方について検討を行うこと。

(2)不公正取引規制の強化等に関する検討

近年、証券取引等監視委員会(以下「監視委」といいます。)による不公正取引等に関する調査の過程において、不正と考えられるものの既存の法令では違反行為として捕捉できない事例や、違反行為として捕捉できるが課徴金の額が低く、抑止効果として不十分な事例等がみられています。

こうした事例を踏まえ、監視委から、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、本年6月20日に建議が行われました※3 。

今般の建議内容も踏まえつつ、市場の公正性・透明性に対する投資家の信頼を確保する観点から、不正・違反行為に対する抑止力が十分に発揮されるよう、不公正取引規制の強化等に向けた検討を行う必要があるため、以下の諮問が行われました。

昨今の資本市場を巡る諸問題を踏まえ、我が国市場の公正性・透明性に対する投資家の信頼を確保し、利用者保護を図るとともに、市場機能が十全に発揮されるよう、不公正取引規制の強化等について検討を行うこと。

(3)企業情報の開示のあり方に関する検討

情報開示を巡る環境変化を踏まえ、投資判断に資する情報開示のあり方やその実現に向けた検討が求められています。

例えば、50人以上の者(適格機関投資家を除く)を対象とした新規発行有価証券の勧誘行為は、「募集」に該当し、調達金額が「1億円以上」であれば、有価証券届出書の提出が必要(以後、継続的に有価証券報告書の提出が必要)です。こうした中、スタートアップ等への投資を更に推進する観点から、資金調達に必要な情報開示に伴うコストも踏まえ、1億円の届出免除基準引上げ等の見直しに向けた検討が求められています。

また、有価証券報告書におけるサステナビリティ情報等の非財務情報(記述情報)の充実が進む中、企業が、結果的に虚偽記載等の責任を問われることを回避するため、有価証券報告書での積極的な情報開示を避けようとすることが懸念されます。こうした状況を踏まえ、有価証券報告書における情報開示の充実のための環境整備として、虚偽記載当に対する責任のあり方(セーフハーバー・ルール)の検討が求められています。

こうした課題を踏まえ、以下の諮問が行われました。

スタートアップ等の資金調達ニーズの高まり、非財務情報の開示の拡充等、情報開示を巡る環境変化を踏まえ、投資判断に資する企業情報の開示のあり方やその実現に向けた環境整備について幅広く検討を行うこと。

(4)地域金融力の強化に関する検討

趨勢的な人口減少その他の環境変化の中で地域が持続的に発展していくため、地域金融には有望なプロジェクトへの資金供給(投融資)にとどまらず、幅広い金融仲介機能(地域事業者のM&A支援、地域に必要な事業・人材の呼込み、経営に課題のある事業者の経営改善支援等)を発揮して、地域経済に貢献する力(=「地域金融力」)の更なる発揮が求められています。こうした中、政府では、地域金融力の強化に向けて、関連施策をパッケージ化した「地域金融力強化プラン」を年内に策定し、強力に推進する方針であり、こうした方針を見据え、地域金融力の担い手として期待される地域金融機関等が、その役割を十分に発揮できるための環境整備に向け必要な検討を行う必要があります。

こうした状況を踏まえ、以下の諮問が行われました。

地域における趨勢的な人口減少その他の環境変化の中で、地域金融機関等が地域経済に貢献する役割を十分に発揮できるように地域金融力の強化に必要な方策について検討を行うこと。

|

| 写真:金融審議会総会の様子 |

※1議事次第・配付資料:https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/soukai/siryou/20250625.html

※2「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」(ディスカッション・ペーパー)について:

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250410_2/crypto_dp.html※3金融庁設置法第21条の規定に基づく建議について:

https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2025/2025/20250620-1.html

政策解説

2024事務年度 データ分析プロジェクト報告会について

総合政策局マクロ・データ分析監理官室

1.はじめに

金融庁では、幅広い職員がデータ分析に関心を持ち、金融行政においてデータ活用を進めていけるよう、様々な取組みを推進しています。その一環として庁内の知見の共有・蓄積を進める観点から、2020事務年度より庁内のデータ分析プロジェクトの集約・支援を行い、業務として取り組むデータ分析の高度化及び各職員が自主的に政策立案やモニタリングのために取り組んでいるデータ分析の立ち上げ促進・実施支援を行っています。

2024事務年度は、従来から取り組んでいる計量経済的なデータ分析に加えて、AIを活用したテキストデータの解析やBIツールを用いたダッシュボード作成にも本格的に取組み、庁内のデータ分析にかかる可能性を広げてきました。また、金融研究センターと協働しData Analysis Study Hour(DASH)を立ち上げ、データ分析に関する外部有識者の講演会や職員による分析発表会を開催し、職員に興味・関心を持ってもらうとともにデータ分析の裾野拡大を着実に推進してきました。

本稿では、DASH職員発表会における発表内容等を踏まえ、優れたプロジェクトに贈られる長官賞等を受賞したプロジェクトの分析概要や分析担当者の声などをご紹介します。(※なお、所属課室・役職は受賞当時)

2.長官賞

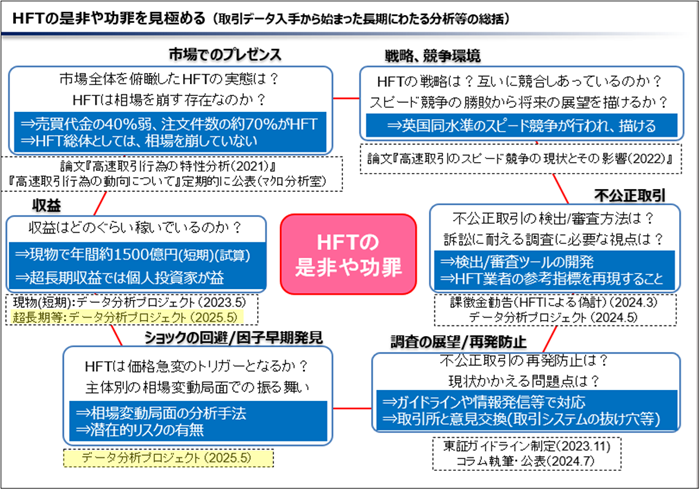

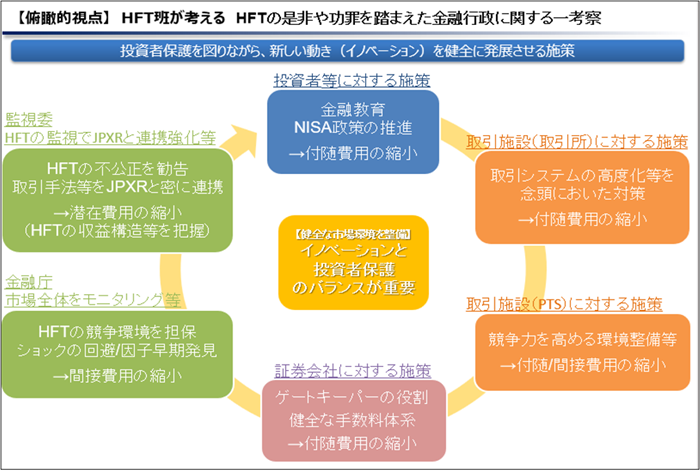

- HFT3分析(株式市場を俯瞰した急変動相場 分析に対する考察、HFTの是非や功罪、個人投資家の注文情報を利用した高速取引)

- 証券取引等監視委員会事務局市場分析審査課:HFT班 大山審査官、原審査官、木村審査官、佐々木審査官、本間主任審査官

分析の概要について教えてください。

HFTの登録制が導入された2018年以降、取引施設等(東証/大取/PTS)の全銘柄ベースの注文データを入手するところから始まり、実態が掴めなかった『HFTの是非や功罪』を考察するため、これまで5つの観点(市場のプレゼンス、戦略・競争環境、収益、不公正取引、調査の展望)でHFT関連の分析、検査に加え、取引審査や調査部門への協力(課徴金納付命令勧告にもつながりました)等を積み上げてきました。今回は、残された最後の観点(ショック回避/因子早期発見)につき、2024年8月5日(急変動相場局面)の現物/先物/オプション市場を俯瞰的に分析・考察し、局所的な分析での判断が誤解を生みかねないことや、先物市場が抱える潜在的なリスク等を明らかにしたうえで、『HFTの是非や功罪』を総括しました。また、「個人投資家の注文情報を利用した高速取引」では、当班自身が取引戦略を考案したことで、マーケットメイク/ディレクショナル戦略を解明する糸口を見いだすとともに、これら戦略に対する監視の目線や、真の板需給バランスを形成してしまう個人投資家等の投資の癖を紹介しました。

|

|

分析をする上で大変だった点や、心掛けていた点は何でしょうか。

大変だった点は取引所から受領している膨大な板再現明細データからの特定条件に合致した情報の抽出・加工等を正確かつ迅速に処理を行う必要があった点で、当班所属のIT専門人材の存在なくして、本分析は成立しなかったと思います。

心掛けた点は、本分析に関し、従前から積み上げてきたHFTの各種分析等も含めた分析全体での立ち位置を踏まえながら、班内での議論を重ねるなど慎重に進めて行くように心掛けました。

今回、長官賞を受賞されました。受賞したお気持ちを一言お願いします。

当課の、一担当班の取組みを全庁的に発信できるという貴重な機会をいただき、本プロジェクトの企画・運営を担当された皆様、分析業務にも暖かくご支援等を頂いた当課課長や総括補佐に、心より感謝申し上げます。

3.CDO(Chief Data Officer)賞

- 信用リスク管理態勢の実態把握に向けた分析

- 総合政策局マクロ・データ分析参事官室:関口係長

分析の概要について教えてください。

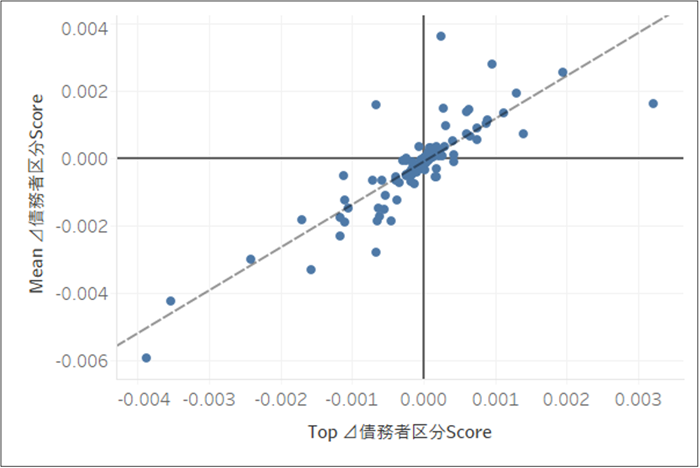

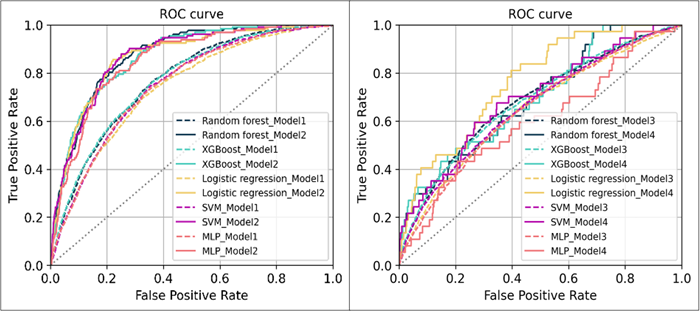

共同データプラットフォームにて収集された高粒度データ(取引単位の法人向け貸出明細等)を用いて、定量データの側面から、信用リスク管理態勢の実態把握に向けて三つのテーマから分析を行いました。一つ目は、2行以上の銀行が貸出を行っている先における債務者区分の付与状況について、越境等の観点から分析を行ったものです。二つ目は、機械学習を用いて財務情報のみで債務者区分の遷移を予測するモデルを複数の債務者区分遷移パターンごとに作成し、その予測精度を検証しました。三つ目は、地域銀行の保全状況を分析し、現状理解を試みました。なお、いずれの分析も現状の適切性を論じるものではなく、高粒度データを用いたモニタリングの観点の検証及び高度化を目的に取り組んだものです。

加えて、関係課室において、高粒度データを容易に活用できるように、BIツールを用いたデータ共有の検証結果についても紹介しました。

分析をする上で心掛けていた点は何でしょうか。

分析結果については、統計や機械学習等に馴染みのない方であっても直感的に理解いただけるように、できる限り数式は控えて、グラフ化するように心掛けました。

今回、CDO賞を受賞されました。受賞したお気持ちを一言お願いします。

周りの方々の支えがあっての受賞と考えており、まずは分析内容の相談に乗っていただいたマクロ・データ分析参事官室(現マクロ・データ分析監理官室)内の皆様並びに庁外有識者の方々に心より御礼申し上げます。加えて、共同データプラットフォームの構築にご尽力いただいた関係者の皆様にもこの場を借りて感謝申し上げます。

引き続き、データを活用した多面的な実態把握による金融行政の高度化に貢献できるよう努めてまいります。

|

|

4.技術賞(AI愛賞)

- AI技術を用いたテキストデータの解析検証

- 総合政策局マクロ・データ分析参事官室:テキスト解析チーム

山田検査官、関口係長、鈴木統括調整官、丹野課長補佐

分析の概要について教えてください。

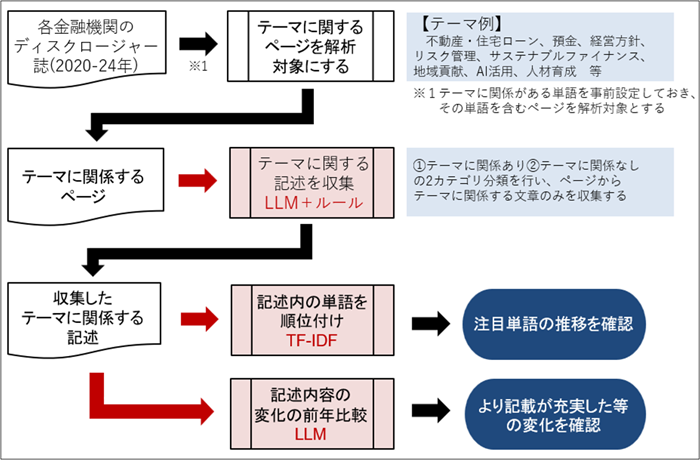

本解析では、「任意のテキストデータ」における「特定のテーマ」について、完全オフラインの環境下でLLM等のAI技術を用いて解析する手法を確立させました。その一例として、銀行の「ディスクロージャー誌」について「不動産融資・住宅ローン」というテーマに関して解析を行い、銀行業態毎の特徴や時系列変化の把握、またAIによる解析結果と実データとの整合性の検証を行いました。

分析をする上で心掛けていた点は何でしょうか。

解析開始当初の想定通りには進まない点もありましたが、室外も含め様々な方々に協力をいただきながら現状や結果を正確に把握することに努め、「汎用性があり、庁内の保存文書を含めた様々なテキストデータに応用可能な手法を確立する」という結果に繋げることができました。

また、AI技術による全自動解析も可能ですが、あえて人間による最終確認の工程を残す等の工夫をすることにより、LLMにおけるハルシネーション等のAI特有のリスクを抑制するよう心掛けました。

今回、技術賞(AI愛賞)を受賞されました。受賞したお気持ちを一言お願いします。

1年近くに渡り、多くの方にご協力いただきながら進めてきた解析でしたので、技術賞をいただくことができ、感無量です。「汎用的で応用可能なAI技術」である本解析が、今後様々な方のお役に立っていただけるととても嬉しいです。

|

5.可視化賞(見える化賞)

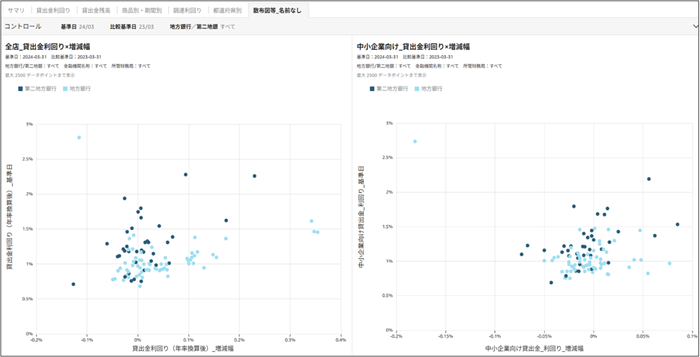

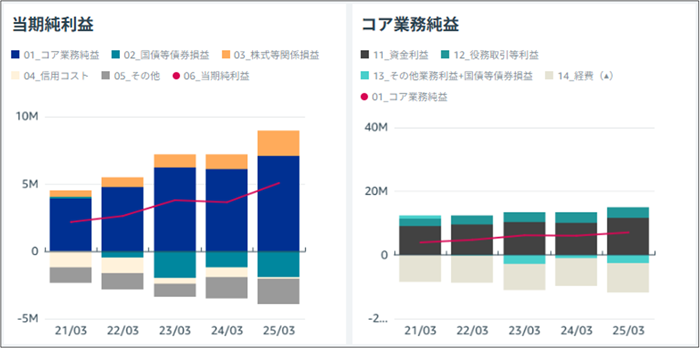

- BIツール(QuickSight)を活用したデータの可視化・業務の効率化

- 監督局銀行第二課地域金融企画室:ダッシュボードチーム

宮路課長補佐、安藤課長補佐、片野坂課長補佐、岩島係長、松尾係長、坂本検査官

分析の概要について教えてください。

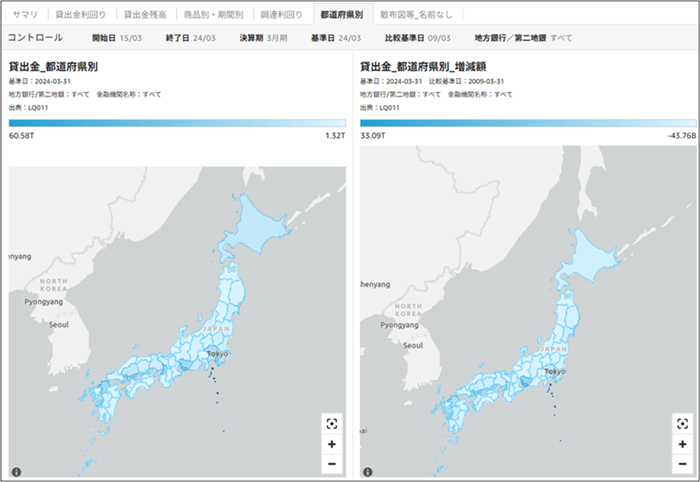

BI(ビジネスインテリジェンス)ツール“Quick Sight”を用いて、金融機関の財務分析に関するダッシュボードを作成しました。これにより、直感的な操作で当期純利益やコア業務純益、貸出金といった基本的な財務分析が効率的にできます。また金融機関ごとに都道府県別での預金、貸出金の増減や地域金融機関を散布図で比較するなど、従来ではなかなか分析が難しかった分野も可視化しています。最終的には100以上のダッシュボードを作成したので、皆さまの分析したいダッシュボードがきっと見つかるのではないかと思います。

分析をする上で心掛けていた点は何でしょうか。

財務局を含む庁内関係者の方々が、どのような項目を、どのくらいの粒度で分析できれば金融機関の財務について理解が進むのかを考えて設計しました。後任の担当者がこのダッシュボードをメンテナンスしやすいように汎用的な設計で作成することを心がけました。

今回、可視化賞(見える化賞)を受賞されました。受賞したお気持ちを一言お願いします。

このような素晴らしい賞をいただき光栄です。多くの方にダッシュボードを認知していただいた結果の受賞だと思います。担当される1人でも多くの方にダッシュボードを使っていただき、金融行政の高度化に貢献出来たら幸いです。

|

|

6.可視化賞(見える化賞)

- BIツール(QuickSight)を活用したデータの可視化・業務の効率化

- 総合政策局マクロ・データ分析参事官室:ダッシュボードチーム

鈴木統括調整官、松辻課長補佐、丹野課長補佐、関口係長、青山係員、堀田係員、黒川係員

分析の概要について教えてください。

金融庁では、金融機関の提出データを蓄積しモニタリングで使用しているシステムが全面リニューアルされ、併せてBIツールも導入されました。これを機に、これまでエクセルで作成していた各種分析シートを本BIツールに切り替え、金融機関の動向やリスクを多角的かつリアルタイムに把握できるダッシュボードを作成しました。

分析をする上で心掛けていた点は何でしょうか。

庁内ではこれまでも課室単位でBIツールを導入することもありましたが、今回は初の全庁(財務局含む)共通でシステムと連携するBIツールが本格導入されました。その中で、何ができて何ができないのか、システム上の制約やセキュリティを勘案したうえで、手探り状態で取組みを進めてきました。

当室は担当業務の性質上、個別行に対するモニタリングの視点だけでなく、マクロ的な視点で金融システムの脆弱性や業態横断的なリスク等の動向をリアルタイムに把握・点検できることを目指してきました。作成に当たっては、原課や財務局の皆様にご意見をいただきながら実務で役に立つダッシュボードとなるよう心掛け、何とか形にすることができたと考えています。

今回、可視化賞(見える化賞)を受賞されました。受賞したお気持ちを一言お願いします。

地域金融企画室のご担当者と連携させていただきながら取組んできましたので、同時に同賞をいただくことができ、大変光栄に思っております。ありがとうございました。また、作成にあたり、ご意見をいただいた原課、財務局、当室メンバーの皆様に御礼申し上げます。

まだまだ改善や追加できる指標・機能等があると思いますので、改良を重ねながら使い続けていただけるようなダッシュボードにしていけたらと考えています。

|

7.新人賞

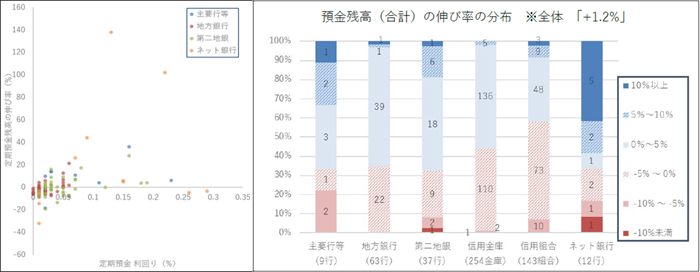

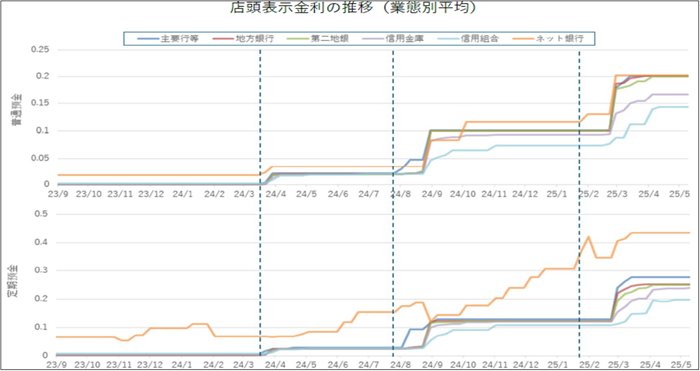

- 足元の預金動向の実態把握と金利上昇との関係にかかる分析

- 総合政策局マクロ・データ分析参事官室:

堀田係員

分析の概要について教えてください。

金利上昇局面を迎えた足元の各機関の預金残高伸び率や預金金利の推移を確認しました。預金残高は総体としては増加しているものの、業態や預金種類等によって預金残高伸び率の分布には差異が見られることや地域における人口増減と預金増減の相関関係を確認しました。また、預金金利と預金残高伸び率の関係を検証したところ、キャンペーン等の影響を受ける預金利回りが預金残高の増減と正の相関があることも確認しました。

分析をする上で心掛けていた点は何でしょうか。

データ分析は未経験だったため、データセットの扱い方から回帰分析の結果の見方まで、何もかも一から学んでいくことが大変でした。周りの方々にはご迷惑をおかけしましたが、分析を進める過程で行き詰まることがあれば、有識者にすぐ質問することを心掛けていたため、データ分析そのものを楽しみながら、何とか形にすることができたと考えております。

今回、新人賞を受賞されました。受賞したお気持ちを一言お願いします。

ご指導いただいた上司の方々、相談に乗っていただいた多くの先輩方に心より御礼申し上げます。データ分析未経験ながらも新人賞という素晴らしい賞を受賞できたのは、周りの方々の支えがあってこそだと考えております。分析を通して身に着けた知識を今後の業務にも活かしていきたいです。

|

|

8.おわりに

データ分析プロジェクトは、2025事務年度で6年目の取組みを迎えます。これまで、データ分析を金融行政上の課題の発見や解決に活かしたいという想いを持つ職員によって、継続案件も含めて延べ112件のプロジェクトが立ち上げられました(2024事務年度末時点)。中には、レポート等で対外発表されたもの、業務の高度化・効率化に大きく貢献したもの等、一定の成果を挙げたプロジェクトも多く、データ分析の裾野の拡大や高度化が着実に進展してきました。

当庁のデータ分析力は年を追うごとに向上してきており、本稿で紹介したプロジェクトに限らず、金融行政に根差した様々な課題やテーマについて基本を大事にしながら新たな分析手法を用いて発展的な分析に取り組んでいます。当庁は、今般表彰されたような高度なデータ分析を行う職員の更なる知識・スキル向上を引き続き後押しするとともに、データ分析に悩みながらもチャレンジする職員を支援しながら、職員全体のデータ分析力の底上げに努め、金融行政のさらなる進化・深化を目指して、データ分析力の向上やその活用の高度化に向けた取組を継続していきます。

特別企画

~財務省広報誌『ファイナンス』掲載~

「新発田審議官に聞く、金融庁の過去と現在」スピンオフ インタビュー

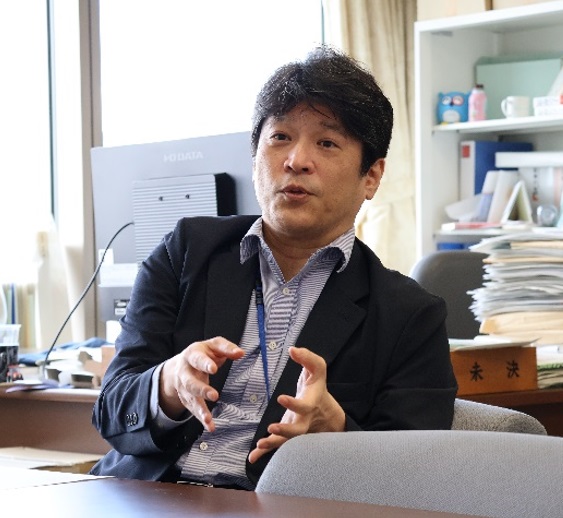

今般、財務省広報誌「ファイナンス![]() 」において、金融庁の新発田審議官が、「金融庁の過去と現在」をテーマに、東京大学公共政策大学院の服部特任准教授と対談した模様が掲載されました。

」において、金融庁の新発田審議官が、「金融庁の過去と現在」をテーマに、東京大学公共政策大学院の服部特任准教授と対談した模様が掲載されました。

今回、そのスピンオフ企画として、当対談を振り返りつつ、改めて新発田審議官に、金融庁に対する思いや現在取り組んでいる政策についてお聞きしました。

|

※前編は7月号(7月17日発行)に掲載、後編は8月18日発行予定の8月号に掲載予定。 聞き手

|

|

①企業開示関連

- 高橋

-

新発田審議官は、直近で企業開示課を担当されて3年目ですね。企業開示課の所管する重要施策の一つにコーポレートガバナンス改革がありますが、今年でコーポレートガバナンスコード(以下、「コード」)の策定から10年が経ちました。改革の現状をどのようにみていますか。また、直近でどのような取組みをされているか、お聞かせください。

写真:新発田審議官

- 新発田

-

コーポレートガバナンス改革は、企業の持続的な成長や企業価値の向上を目指す取組みです。こうした改革に金融庁が取り組むというのは、これまでの「市場の公正を守る」といった伝統的な市場行政と異なり、「日本企業の経営をよくする」「日本企業に攻めの姿勢で経営をしてもらう」といった、経済そのものや企業の行動に直接的に働きかける点で、新たな政策手法だと思います。

- 高橋

-

私は2016年から金融庁で働いています。ちょうど就活をしている時にコードが策定されました。法律等のルールで企業を縛るのではなく、コードという形で原則を示したという部分に魅力を感じました。

- 新発田

-

政策には、薬と同じで、効果と副作用があります。本来は柔軟性の高いソフトローであるコードについては、それ自体がルール化し、形式的な対応を招きかねないという副作用が指摘されます。このため、コードの見直しを検討していますが、原点に立ち返り、遵守そのものを目的にするのではなく、企業が、将来の成長のために、政策保有株や現預金などの資産を有効に活用して、設備投資・研究開発投資・人的資本への投資を行うなど、企業価値の向上につなげていくための後押しになればいいですね。

②金融庁発足25周年

- 高橋

-

金融庁は今年で発足から25年を迎えました。かつては「処分庁」とも呼ばれましたが、先ほどのお話にもあったとおり、直近は、企業の経済成長や投資を促すなど、前向きな改革を促す役割も担っています。こうした金融庁の組織や役割の変化について伺います。

- 新発田

-

金融監督庁ができた当初、当時の優先的課題は、不良債権処理や金融危機等への対処でした。 その後、日本の金融システムが安定化するにつれ、「顧客本位の業務運営」を促すなど「業者」ではなく「利用者」のための行政という軸がブレなくなってきたと思います。金融機関は金融を媒介する存在であり、私たちが公務員として仕える相手は、金融サービスの利用者である国民や家計や企業です。こうした意識が定着しつつあるということを、金融庁発足から25年を経て実感しています。

③組織改革

- 高橋

-

写真:高橋補佐

そうした中で、2017年には、金融庁で大きな組織改革が行われました。当時、新発田審議官は、金融庁の人事方針やカルチャーの改革などを担われていましたが、当時のご経験や考えていたことをお話しいただけますか。

- 新発田

-

当時、金融庁のミッションを再確認する中で問題点として挙げられたのが、過去の金融行政の優先課題を踏まえて確立されてしまっていた「形式・過去・部分」的な検査・監督手法です。当時はそれを「実質・未来・全体」に転換していくべきだというのが一つの大きな政策課題でしたが、検査・監督手法に限らず、組織全体のことを考えて、こういった問題点を改善する政策を自ら打ち出すことができるというのが、組織としてあるべき姿だと思います。外から言われてやるとか、不祥事や危機が起こってから既存の仕組みを変えるというのは誰でもできますが、この改革の一味違うところは、平時の改革であったことです。同質的な人たちばかりが集まる組織でずっとやっていくと、新しいことに取り組まなくなったり、居心地の良い現状を変えることを躊躇して必要なことを先送りしたりするようになりがちです。他方で、AIの活用や暗号資産など、金融は他の行政分野と比べても非常に変化のスピードが早く専門性が高いので、世の中の動きに先んじて我々自身も問題意識を高め、常に変わっていかないと、行政として適切な対応ができません。前の人と同じことをする必要はないし、同じことばかりやっていたら組織はダメになるというのが、先ほどお話しした金融庁の改革のエッセンスだと思います。

④学生へのメッセージ等

- 飯田

-

写真:飯田係員

私は入庁して3か月ですが、個人的な感覚として、金融庁は比較的柔軟に変革しているところがあると感じます。組織を維持していくにあたり、「金融庁が今後どういう組織になっていくか」といった目標は明確に持っておくべきだと思っていますが、その中で、一つの課題に対して、「こういうアプローチをとろう」と機動的に考えていくべきなのでしょうか。それとも、組織全体としてじっくり考えていくべきなのでしょうか。

- 新発田

-

いい質問ですね。金融庁という組織は25年続いており、その構成員は毎年変わっています。構成員たる職員一人一人が「金融庁」という生き物の細胞のようなもので、細胞は常に新しくなり、新陳代謝が毎年のように起きています。

-

そのような中で、「金融庁は何のために仕事をするのか」といった目的は、細胞の中身がどれだけ変化したとしても、決して変わるものではないと考えています。この共通の目的の下、一つ一つの課題に対して向き合っていく。これらの課題は部署や時代によっても異なるものであり、答えも一つではなく多種多様なアプローチがあり、それが組織の多様性にもつながります。

-

金融行政は他省庁の行政分野に比べても専門性が高く、一人一人の知恵を集める必要があるので、みなさんも臆することなく積極的に意見を言ってほしいと思います。金融行政はどの部署でも「金融システム全体」を意識する必要があります。金融システムの中には、お金の出し手や受け手、直接金融や間接金融など様々なパーツがありますが、キャリアを通じて担当するパーツが変わっていくため、結果として金融システム全体への見識が広がります。 私自身も金融行政に長く携わる中で、視野が広がってきたことを実感しています。

- 高橋

-

最後の質問です。私は現在採用を担当していますが、学生から、入庁までにやるべきことや、若い頃にしておくべきことを聞かれることが多いです。様々なご経験をされたお二人においてはどのようにお考えでしょうか。

- 新発田

-

久米さん、どのように考えていますでしょうか。

写真:久米室長

- 久米

-

一見、金融に直接関係なさそうに見える分野にも関心を持つことをお勧めします。地政学リスクなど様々なリスクが産業や金融機関の経営に影響を及ぼすこともあるので、金融や財務の専門知識に限らず、幅広い視点を持っていた方が、金融機関とも実りある対話ができると思います。

- 新発田

-

私も同感です。2012年にロンドンに駐在していたのですが、その時に金融の知識だけではやっていけないと痛感しました。駐在期間中は(当時イラン制裁等で話題となっていた)中東情勢に積極的に関心を持つようにしていました。 今にして思えば、まさにジオエコノミクス(地経学)と呼ばれる分野ですね。

-

また、「金融庁に入庁したら金融に詳しくなれる」というのもよくある誤解です。我々は金融行政官なので、金融か行政のどちらにウエイトを置くかとなった場合、私は行政だと考えます。我々は金融機関で働く方々ほど金融業務の知識はありません。なぜ彼らと対話ができるかというと、一つは金融以外のことにもアンテナを張っているため、もう一つは行政官として金融システム全体を俯瞰して見ることができるためだと思っています。

(以上)

お知らせ

金融経済教育全国キャラバン

~ワニー参事官 日本全国ごあいさつの旅! vol.3~

金融庁は「金融経済教育の普及・推進」に取り組んでおります。

加藤金融担当大臣から資産形成促進・金融経済教育推進担当に任命された「ワニー参事官(ワニーサ)」は、石破内閣総理大臣の指示に基づいて全国の知事や金融関係者のもとへ出向き、金融経済教育のさらなる充実に向けた連携強化をお願いしております!

その様子は、随時ワニーサ公式Xアカウント(@Wa_nisa_FSA![]() )にて配信をしております。今後、全国の様々な場所に出向き、御挨拶に伺う予定です。ぜひご注目ください!

)にて配信をしております。今後、全国の様々な場所に出向き、御挨拶に伺う予定です。ぜひご注目ください!

|

/ 次はあなたの街にもワニーサが!?乞うご期待!! \ |

山口 佐賀県知事を訪問(6月24日配信 |

|

片岡 横浜銀行頭取を訪問(6月26日配信 |

福田 栃木県知事を訪問(7月2日配信 |

伊原木 岡山県知事を訪問(7月7日配信 |

|

加藤 中国銀行頭取を訪問(7月9日配信 |

村井 宮城県知事を訪問(7月15日配信 |

|

|

先月の金融庁の主な取組(令和7年6月1日~6月30日)

先月の金融庁の主な取組(令和7年6月1日~6月30日)

- 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第30回)の開催(6月2日)

- 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第7回)の開催(6月5日)

- 新形態銀行との金融犯罪対策等に係る意見交換会(6月6日)

- 令和7年度行政事業レビュー(公開プロセス)の実施(6月10日)

- 偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況の公表(6月10日)

- FSA Analytical Notesー金融庁分析事例集ー(2025.6)vol.1<新規設立法人向け融資に関する分析>の公表(6月10日)

- 「有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備に関する連絡協議会」(第3回)の開催(6月11日)

- 「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(6月11日)

- 「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」の公表(6月11日)

- 経済価値ベースの評価・監督手法に関するフィールドテスト(2025年)のテンプレート及び経済価値ベースの評価・監督手法に関するフィールドテスト(2024年)の結果概要の公表(6月13日)

- 米国の関税措置に伴う影響に係る調査結果(第2回)の公表(6月13日)

- FSA Analytical Notesー金融庁分析事例集ー(2025.6)vol.2<1. 信用リスク管理態勢の実態把握に向けた分析><2. 信用保証制度の利用状況に関する実態把握>の公表(6月17日)

- 「金融庁 AI官民フォーラム」(第1回)の開催(6月18日)

- 「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(6月20日)

- 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第29回)の開催(6月20日)

- 「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会報告書」の公表(6月20日)

- 「気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向や課題」の公表(6月20日)

- 「気候関連リスクに係る第2回シナリオ分析【銀行セクター】」の公表(6月20日)

- 「気候関連リスクに係る第2回シナリオ分析【保険セクター】」の公表(6月20日)

- クロスボーダー収納代行(国境をまたぐ収納代行)に関する相談窓口の公表(6月20日)

- 金融機関の内部監査高度化に関する懇談会報告書(2025)の公表(6月20日)

- 第68回金融トラブル連絡調整協議会の開催(6月23日)

- 「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表(6月24日)

- 破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告(6月24日)

- 対象純支払利子等に係る課税の特例(いわゆる「過大支払利子税制」)に関する照会文書の公表(6月24日)

- 第55回金融審議会総会・第43回金融分科会合同会合の開催(6月25日)

- FSA Analytical Notesー金融庁分析事例集ー(2025.6)vol.3<地方銀行の貸出明細データ等とマクロ経済指標を用いた信用リスクに関する予兆分析の試行>(6月25日)

- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十七条の二及び第十七条の三の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表(6月25日)

- 「特定目的信託財産の計算に関する規則」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(6月25日)

- 健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポートの公表(6月25日)

- 経営健全化計画の履行状況報告(令和7年3月期)(6月26日)

- 「経営者保証に関するガイドライン」等の活用実績(2024年度の実績)の公表(6月26日)

- スチュワードシップ・コード(第三次改訂版)の確定版の公表(6月26日)

- 「地域銀行のストレス時対応力の強化に向けたモニタリングレポート」の公表(6月27日)

- 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第8回)の開催(6月27日)

- 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題(2025年6月)」の公表(6月27日)

- 金融仲介機能の発揮に向けたプログレスレポートの公表(6月27日)

- 「資産運用サービスの高度化に向けたプログレスレポート2025」の公表(6月27日)

- 「投資法人に関するQ&A」の改訂(6月27日)

- 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」の公表(6月30日)

- 「金融機関における粉飾等予兆管理態勢の高度化に向けたモニタリングレポート(2025)」の公表(6月30日)

- 「国内LBOローンに係るモニタリングレポート(2025)」の公表(6月30日)

- コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム2025の公表(6月30日)

- 定時株主総会の2週間以上前に有価証券報告書の提出を予定している上場会社一覧の更新(6月30日)

- 仮想通貨(暗号資産)交換業者等を巡る課題への対応に向けた規制導入等についての規制の政策評価(RIA)の公表(6月30日)

- 「外国銀行支店及び外資系証券会社のモニタリングについて」の公表(6月30日)

- 「サステナブルファイナンス有識者会議第五次報告書」の公表(6月30日)

金融研究センター ディスカッションペーパーの紹介

金融研究センター ディスカッションペーパーの紹介

金融庁金融研究センターでは、当センターにより採用・委嘱された研究員等が、研究成果を取りまとめた「ディスカッションペーパー」を公表しています。本稿でもその一部について掲載いたします。

~最近掲載されたディスカッションペーパーのご紹介~

保険代理店にかかる海外制度調査-大規模乗合代理店を中心として-

保険代理店にかかる海外制度調査-大規模乗合代理店を中心として- 金融庁金融研究センター特別研究員 中出 哲(早稲田大学商学学術院教授)

金融庁金融研究センター特別研究員 山下 徹哉(京都大学法学部教授)

金融庁金融研究センター特別研究員 𡈽岐 孝宏(中京大学法学部教授)

金融庁金融研究センター特別研究員 鄭 燦玉(立教大学法学部助教)※山下研究員、𡈽岐研究員、鄭研究員は、令和7年5月末時点で任期満了につき、退任しております。

国際動向を踏まえた金融機関における実効性のある TLPT に関する考察

国際動向を踏まえた金融機関における実効性のある TLPT に関する考察 金融庁金融研究センター研究官 北原 幸彦

監査業界における生成AI利活用に伴う可能性及び監査品質上の課題についての考察

監査業界における生成AI利活用に伴う可能性及び監査品質上の課題についての考察 金融庁金融研究センター特別研究員 野間 幹晴(一橋大学大学院経営管理研究科教授)

その他の寄稿等についても、金融研究センターウェブサイトを是非ご覧ください。https://www.fsa.go.jp/frtc/kikou/index.html

アクセスFSAをご覧いただき、ありがとうございます。7月に広報室長に着任しました久米と申します。広報室の顔ぶれも変わり、新体制の下、しっかりと広報・報道対応の役割を果たしていきたいと思います。

さて、この7月1日、金融庁は、設立25周年を迎えました。今号冒頭に掲載している大臣の御発言や、副大臣・政務官のメッセージにもあるとおり、金融庁は、発足から現在に至るまで、社会経済構造の変化に応じて、新たな政策課題に対応してきました。そして、今夏も、モニタリング体制の見直しを行うなど、日々、組織の変革にも取り組んでいます。

今月号のアクセスFSAでは、職員によるデータ分析プロジェクトや、特別企画として幹部のインタビュー記事を盛り込んでいます。アクセスFSAを通じて、多くの皆様に金融庁の政策や組織を知って頂き、また、政策に携わる金融庁職員の思いも伝えられるよう、コンテンツの充実に取り組んでまいります。

金融庁広報室長 久米 均

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索