金融庁広報誌

アクセスFSA No.264

No.264

Contents

会議等

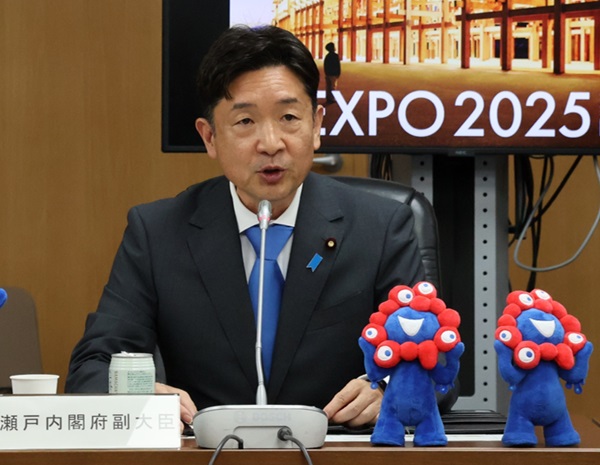

財務局長会議の開催

~瀬戸内閣府副大臣・西野内閣府大臣政務官の挨拶~

令和7年7月30日(水曜)、今事務年度最初の財務局長会議※を開催し、瀬戸内閣府副大臣(金融担当)及び西野内閣府大臣政務官(金融担当)は、参加者に向け挨拶をいたしました。

<瀬戸副大臣挨拶概要>

資産運用立国について、政府においては、貯蓄から投資への流れを着実なものとし、国民の資産形成を後押しするため、資産運用立国の施策を推進しているところ。昨年の新NISAへの移行後、足元では、18歳以上の国民の4人に1人がNISA口座を保有するなど、一定の成果が見られている。

|

| 写真:挨拶をする瀬戸内閣府副大臣 |

この資産運用立国の実現に向けたモメンタムを維持・強化するためには、若者から高齢者まで全世代の国民が金融リテラシーを向上させながら、一人一人のライフプランに沿った形で資産形成を行えるようにするとともに、資産運用業やアセットオーナーシップの改革を着実に進めるほか、企業の統治・経営改革の実質化を推進するなど、それぞれの分野において継続的に取組を発展させることが重要である。先般閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」等に基づき、引き続き様々な関係者の意見を聞きながら、政府として検討を深め、今後取り組むべき施策を取りまとめていきたいと考えている。

金融審議会総会について、本年6月25日、加藤大臣から金融審議会に対し、「暗号資産を巡る制度のあり方」に関する検討、「不公正取引規制の強化等」に関する検討、「企業情報の開示のあり方」に関する検討、「地域金融力の強化」に関する検討、の4点について諮問が行われた。このうち、最後の「地域金融力の強化」については、趨勢的な人口減少その他の環境変化の中で地域が持続的に発展していくため、地域金融機関には単なる資金繰り支援にとどまらず、多様なステークホルダーと連携しながら、幅広い金融仲介機能を発揮して、地域経済に貢献する力、すなわち「地域金融力」の更なる発揮が求められている。そのために、地域金融力の担い手として期待される地域金融機関等が、その役割を十分に発揮できるための環境整備を進める必要がある。具体的には次の3点について検討していく。第一に、先ずは、地域経済の更なる活性化に向けた地域金融のあり方や地域金融力を推進していくための方策、第二に、資本参加先の適切な経営管理と業務運営の確保を含む、資本参加制度や資金交付制度の期限延長・拡充などによる地域金融機関の経営基盤の強化、第三に、財務の健全性を確保して継続的に金融仲介機能を発揮させるための対応のあり方。これらの課題に関し、今後、地域金融力の強化に関するワーキング・グループを設置し、ここでの議論も踏まえ、年内をめどに関連施策をパッケージ化した「地域金融力強化プラン」を策定したいと考えている。今後も幅広い論点について活発に議論いただけるよう財務局の皆様にも後押しをお願いしたい。

<西野政務官挨拶概要>

コーポレートガバナンス改革について、これまで我が国では、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて取組みを進めているところ。本年6月30日に公表した、「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム 2025」は、前年の「アクション・プログラム 2024」の取組みの進捗状況をまとめるとともに、コーポレートガバナンス改革の今後の方向性を示したもの。その中で、今後推進すべき取組みとして、例えば、次の点を掲げている。先ずは、経営資源の適切な配分を通じた投資の促進等に向けたコーポレートガバナンス・コードの見直しの検討、次に、取締役会の機能強化に向けた企業の実務担当者や様々な関係者の議論の場としてのコンソーシアムの立上げ、最後に、従業員の給与・報酬に関する開示の充実や、投資判断への有用性と企業負担のバランスに配慮したスリム化を含めた有価証券報告書の記載事項の整理。金融庁としては、財務局とも連携しながら、新たなアクション・プログラムの下で、引き続き、東証等の関係機関と連携しつつ、企業と投資家の自律的な意識改革に基づくコーポレートガバナンス改革の実質化に向け、必要な環境整備を推進していく。

サステナブルファイナンスの推進について、サステナブルファイナンスの一類型として、一定の投資収益の確保を図りつつ、社会的課題への対応というインパクトの実現を企図する「インパクト投資」という投資手法が存在する。この「インパクト投資」を推進する取組みとして、官民の幅広い関係者が参画する「インパクトコンソーシアム」において、その機運醸成や裾野拡大を図るべくテーマ別に4つの分科会を設け、昨年夏から議論を展開している。具体的には、本年6月、各分科会において、インパクト企業及び投資家がインパクトの測定・管理に活用できる実践的なデータ・指標の整備のあり方、上場企業へのインパクト投資手法のあり方、地域のインパクト企業・金融機関等のケーススタディやフィールドワークを通じた、地域におけるインパクト投資の機運醸成・裾野拡大のあり方、地方自治体とインパクトスタートアップの連携による社会課題の解決の促進に向けた課題の構造化や課題解決の方向性と手法の検討に関する議論の成果が取りまとめられたところ。この成果も踏まえつつ、引き続き、インパクトの創出を意図する企業・投資家等の担い手の更なる拡大に向けて取組を進めていく。こうしたインパクト投資は、医療・介護、インフラ整備・都市開発、事業承継といった地域の課題解決と経済・社会の活性化の実現を目指すものであり、財務局の皆様とも連携しつつ、金融機関等の取組みを促していきたいと考えている。

|

| 写真:挨拶をする西野内閣府大臣政務官 |

財務局長会議では、副大臣・政務官からの挨拶のほか、財務局長と金融庁幹部が、金融行政の当面の課題や金融庁の取組み等について意見交換を行いました。こうした課題等について、財務局長と認識を共有するとともに、引き続き金融庁・財務局が一体となって取り組んでいくことを確認しました。

|

| 写真:財務局長会議の模様 |

※金融庁では、法令に基づき、地域の民間金融機関等の検査・監督に係る権限の一部を全国11の財務省財務(支)局等(内閣府沖縄総合事務局を含む)に委任しているところ、金融庁と財務(支)局等との間で十分な連携を図る観点から、3か月に一度、財務(支)局長等及び金融庁幹部が集まり、会議を開催している。

政策解説

「金融機関の内部監査の高度化に関する懇談会報告書(2025)」の概要

総合政策局 検査監理官 山崎 勝行

総合政策局 リスク分析総括課 課長補佐 永田 明良

監督局 保険課 係長 大西 花観

1.はじめに

金融庁は、本年6月、金融機関の内部監査高度化への対応の方向性を分かりやすく提示し、その取組を一層促すため「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会(以下、「懇談会」)」(後述参照)での議論等を取りまとめ、「報告書(2025)(以下、「懇談会報告書」) 」として公表しました。

金融庁は、金融機関の内部監査高度化が重要な課題と捉え、2019年以降、3本のレポート(以下、「金融庁レポート」)を公表して、金融機関の取組を促してきました。こうした中、金融機関からは、2019年に公表した「金融機関の内部監査の高度化に向けた現状と課題」における内部監査の段階別評価の明確化等の要望が多く寄せられ、昨年9月公表の「金融機関の内部監査高度化に向けたモニタリングレポート(2024)(以下、「モニタリングレポート2024」)」でも、その見直しの必要性を検討するとしていました。また、見直しに際しては、新たな内部監査の国際基準である「グローバル内部監査基準(以下、「GIAS」)」の適用開始(本年1月)も踏まえる必要がありました。

こうしたことから、金融庁は、広く金融業界団体の意見や外部評価機関の知見、日本内部監査協会からGIASの考え方など、多様な意見等を聴取することで、より実務に則した整理が期待できると考え、懇談会を開催しました(本年1月を第1回とし、5月まで計5回)。懇談会では、参加団体から多くの示唆に富む意見が提示され、また、充実した議論が交わされました。

2.懇談会での議論を踏まえた金融機関の内部監査高度化の考え方

懇談会報告書では、①段階別評価の位置づけ、②段階別評価の再定義(各段階の定義・水準感の整理)、③金融庁レポート紹介事例の段階別評価及び「『金融機関の内部監査の高度化』に向けたプログレスレポート(中間報告)」(2023年)に示した「3つの論点」との相関関係、④それらを踏まえた金融機関における今後の取組の考え方、⑤小規模金融機関における対応の方向性について、順に整理しています。また、⑥GIASと段階別評価・3つの論点との関連性についても整理しています。

議論等の主な成果として3点紹介します。

1つ目は、金融機関が内部監査高度化の方向性を考える際の出発点ともなる“段階別評価の位置づけ”です。懇談会報告書では「段階別評価は、形式的・定量的な評価目線ではなく、内部監査の目的の実現と機能の発揮の方向性や考え方を示したもので、上位段階への発展自体が目的化されるものではない」としています。

これは、金融機関が内部監査高度化の方向性を考えるに当たり、上位段階への発展を目標とするのは良いことですが、形式的な対応にとどめてはいけない、との結論を示しています。また、内部監査の機能が適切に発揮され、その目的が実現されてこそ、上位段階へ発展するのだということを強調しています。

2つ目は、段階別評価の各段階相互の関係性の整理です。懇談会では、「段階の進展は直線的なものではなく、重層的なもの、厚みを増していくものという、いわゆる『加算方式』と理解すべき」ということが共通認識となりました。

金融庁が金融機関の方々と対話すると、「段階が上位に進展すれば、下位段階の取組は不要」といった「卒業方式」と捉えている先も少なくありませんでした。今回の懇談会では、参加団体から「上位段階を目指すのは良いが、準拠性を検証する機能は疎かにしてはいけない」と、その重要性を訴える意見が多くありました。

もっとも、これは「内部監査部門が常に準拠性監査の実施主体でなければならない」ということではありません。金融機関の規模・特性を踏まえつつ、3線管理における各々(第1・2・3線)の役割分担の明確化を前提に、内部監査に何を求めるかを考えることが必要になります。これは内部監査部門だけの取組みでできることではありません、経営陣が率先して取り組むべきことだと考えます。

3つ目は、組織規模・業務特性に応じた留意点、特に小規模金融機関の高度化対応の方向性を示した点です。

懇談会には、組織体制が比較的小規模な貸金業や資金移動業、暗号資産交換業、資産運用業の業界団体も参加いただき、新たに意見をお聴きすることができました。意見の中で聞かれた悩みは、組織全体での検討を要する項目も多く、短期間のうちに解消できない難しさもあるということでした。その一方で、組織規模が小さくても業容(取引量・業務量)が大きく、リスク顕在化の影響を看過できない先もあるため、業務特性に応じた内部監査態勢の整備が必要となることも論点としてあげられました。

この点、小規模であるがゆえに経営陣と内部監査部門との意思疎通が容易であることや、所属する金融グループ全体のリソースの活用、業態が近しい金融機関同士の横連携等の可能性も示唆されるなど、創意工夫の余地は大いにあると考えられます。金融庁はこうした小規模金融機関の取組事例も収集・研究し、必要な情報を還元していく方針です。

その他としては、多くの参加団体から強い要望があった「モニタリングレポート2024の事例を中心に“3つの論点”及び“段階別評価”への落とし込みの提示」への対応です。今回、それを試みました(懇談会報告書【図表5】参照)。

もっとも、内部監査高度化推進の一助となればと、あくまでも試行的に行ったものであり、各事例の当てはめや適正性等は完全・完成とはいえず、まだまだ改善の余地があります。金融庁は、引き続き金融機関の取組事例の提示方法等、より分かりやすい情報提供のあり方を検討します。

また、段階別評価とGIASの考え方との関連性については、日本内部監査協会からも意見等をお聴きし、議論を行いました。この結果、「両者は矛盾するものでない」との認識が共有されました。そして、金融機関においては、金融庁レポートとGIASの双方を参照して内部監査高度化に取り組むことが目標の実現に向けて重要であることが確認されました。

3.おわりに

懇談会報告書に示した考え方は、参加団体において概ね一致した見解であり、懇談会開催時点における金融業界の総意といっても過言ではないと考えます。

内部監査高度化の取組は奥が深く、悩みも尽きないところですが、懇談会報告書の内容が、金融機関における高度化推進の手がかりとなること、また、金融機関に限らず、他の事業会社でも参考となることを期待しています。

金融庁は、今後もモニタリングで把握した事例等を発信していくとともに、金融機関を取り巻く環境の変化を捉えて、必要に応じて見直しを行っていく方針です。

※本報告書に関して、ご意見等をお寄せください。今後のレポート等の参考とさせていただきます。

お知らせ

こども霞が関見学デーの開催

8月6日、7日の2日間にわたって、「こども霞が関見学デー」が開催されました。

本イベントは、文部科学省を中心に、霞が関に所在する中央省庁等が連携し、業務説明や関連業務の展示等を行うことにより、夏休み期間中に子どもたちに広く社会を知ってもらうこと、政府の施策に対する理解を深めてもらうこと、活動参加を通じて親子の触れ合いを深めてもらうことを目的とした取組です。

金融庁も例年、主に小学生を対象としたイベントを開催しており、今回は、お金の役割や大切さを子どもたちに分かりやすく実感してもらうため、高学年・中学生と低学年に対象を分けた金融経済教育講座などのプログラムを実施しました。

1.「金融庁のお仕事案内」

金融庁の仕事を子どもたちに知ってもらうため、高学年・中学生の参加者に向けて、久米広報室長による「金融庁のお仕事案内」と題した業務説明を行いました。お金の流れや金融庁の仕事について、身近な話題も交えながら子どもたちに伝えました。

|

| 写真:金融庁のお仕事案内の模様 |

2.金融経済教育講座

金融教育を専門的に行っている「キッズ・マネー・ステーション」による、金融経済教育講座を実施しました。今回は、高学年・中学生向けとして「初めての投資の基本のき」、低学年向けとして「キッズマネーすごろく」の講座を行いました。

| 【キッズ・マネー・ステーション 子どもたちが物やお金の大切さを知り「自立する力」を持つようにという想いで設立された団体。全国に約300名の講師が所属し、自治体・学校などで、お金教育・キャリア教育の講座実績が多数。 |

|

8/6「初めての投資の基本のき」

―平野りさ講師・石田あずさ講師―

さいころゲームのグループワークを通して「株式」、「投資信託」、「預金」といった金融商品の特徴などについて楽しく学びました。また、お札のレプリカを用いながら、複利と単利について丁寧に教えていただきました。

|

| 写真:「初めての投資の基本のき」の模様 |

8/7「キッズマネーすごろく」

―北村由紀講師・福島加菜子講師―

講師のお芝居による「ばけこちゃんの1日」では、「おかね」が日常の様々な出来事によって使われ、変化することを教えていただきました。

また、すごろくゲームに挑戦し、ゲームの中で起こる「おかね」に関する様々なハプニングやクイズを通じて、良いお金の使い方や残念なお金の使い方について楽しく学びました。

|

| 写真:「キッズマネーすごろく」の模様 |

3.特別企画

(1)加藤大臣ご挨拶

8月7日の特別プログラムとして、加藤勝信金融担当大臣に会場へお越しいただき、参加者に向けてメッセージを頂戴しました。

|

| 写真:挨拶する加藤大臣 |

(2)加藤大臣への質問コーナー

「大臣に質問がある人?」の呼びかけに子どもたちの手が続々と上がりました。加藤大臣は、子どもたちから次々と繰り出される無邪気な質問に率直に答えつつ、時には子どもたちにも問いかけるなど、双方向でのやりとりを通じて和やかな時間を過ごしました。

|

| 写真:子どもたちからの質問に答える加藤大臣 |

|

| 写真:加藤大臣へ質問する模様 |

- 仕事のやりがいは何ですか?

- 何をきっかけに今の仕事をしていますか?

- 趣味は何ですか?

- 夏休みはありますか?

- 子どものころの夢は何ですか?

4.金融庁クイズ

低学年の参加者は、金融庁公式キャラクターの「ワニーサ」から出題される、金融庁やNISAに関するクイズ6問に挑戦しました。

全問正解者へ贈呈される記念品を目指し、保護者の方と相談しながら正解を予想し、真剣に取り組んでいただきました。

|

| 写真:金融庁クイズの模様 |

5.金融庁大臣室・審判廷見学ツアー

金融庁内の見学として、参加者を金融担当大臣の執務室である大臣室と、金融商品取引法等違反に関する審判手続を行う審判廷にご案内しました。大臣室では、子どもたちだけでなく保護者の方も、大臣の椅子に座るなどして、楽しんで記念撮影をしていました。

|

| 写真:金融庁大臣室見学ツアーの模様 |

金融経済教育全国キャラバン

~8.30札幌イベント開催、日本全国ごあいさつの旅! vol.4~

金融庁は金融経済教育の推進に取り組んでいます。金融経済教育を全国各地へ広めていくため、地域の財務局や地方公共団体、金融機関、事業会社等と連携しながら、金融庁公式キャラクター「ワニーサ」による全国キャラバンを各地で展開しております。

8月30日(土曜)には、第3弾として北海道で下記イベントを開催します!

日時:令和7年8月30日(土曜) 10時00分 ~ 16時30分(予定)

会場:サッポロファクトリー (札幌市中央区北2条東4丁目)

B1 アトリウム(ステージショー・ブース出展)

B1 サッポロファクトリールーム(講義プログラム)出演者:ホルスタイン・モリ夫(モリマン)、メンバー、Everybody、青木マッチョ(かけおち)、MC:タケト

主な内容

- ステージショー

*ワルーサ襲来!?お金の知識で世界を平和に!?

*学ぼう!お金の知識 みんないっしょに幸せ家族

*うんこお金ドリル 生活編(推奨学年:小学1~3年生)

- 講義プログラム

*マインクラフトで学ぶークエスト・オブ・ファイナンス~勇者の武器はお金の知識~

[SMBCグループ提供]※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG*うんこお金ドリル 経済編(推奨学年:小学4~6年生)

*大人のための金融経済教育~資産形成って必要?~

- ステージショー

また、当日会場には、協力企業・団体によるお金に関する様々なブースをご用意しています!

ワニーサとなかまたちも来るよ!

*詳細はイベント公式サイトをご覧ください*

https://wanisa-caravan.fsa.go.jp/event/sapporo/![]()

~今後のイベントにもぜひご注目ください!~

前回に引き続き、 ワニー参事官(ワニーサ)が全国の知事や金融関係者のもとへ出向き、金融経済教育のさらなる充実に向けた連携強化をお願いしております!

随時ワニーサ公式Xアカウント(@Wa_nisa_FSA![]() )にて配信中!ぜひご覧ください。

)にて配信中!ぜひご覧ください。

吉村 山形県知事を訪問(8月13日配信 |

佐藤 山形銀行頭取を訪問(8月14日配信 |

佐藤 東邦銀行頭取を訪問(8月20日配信 |

8月28日  |

|

|

先月の金融庁の主な取組(令和7年7月1日~7月31日)

先月の金融庁の主な取組(令和7年7月1日~7月31日)

- リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果(2024事務年度)の公表(7月1日)

- 令和7年度 金融庁「こども霞が関見学デー」開催のご案内と参加者募集(7月1日)

- 加藤内閣府特命担当大臣(金融)閣議後大臣会見冒頭発言(金融庁発足25周年)(7月1日)

- 「企業価値担保権付き融資の評価や引当の方法等に係る基本的な考え方について(案)」及び「事業性融資の推進等に関する法律施行令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表(7月2日)

- 「地方創生2.0基本構想」等におけるREVICareer(レビキャリ)の明記の公表(7月4日)

- 「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」の一部改正の公表(7月4日)

- 金融庁・金融情報システムセンター(FISC)の意見交換会(7月4日)

- 令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等の公表(7月4日)

- FSA Analytical Notesー金融庁分析事例集ー(2025.7)<定量的分析手法及びテキストデータ分析手法による銀行の気候関連リスクに関する分析>の公表(7月4日)

- トカラ列島近海を震源とする地震にかかる災害等に対する金融上の措置(7月4日)

- 「2025年 保険モニタリングレポート」の公表(7月4日)

- 「インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています」のページの更新(7月7日)

- 「NISAに関する有識者会議」(第3回)の開催(7月10日)

- 定時株主総会前に有価証券報告書を提出した上場会社一覧(令和7年6月末時点)の更新(7月15日)

- 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理の公表(7月17日)

- 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の活用実績の公表(7月18日)

- 「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する保険業法施行規則の一部改正(案)」等に対するパブリック・コメントの結果等の公表(7月23日)

- 金融・資産運用特区の公表(7月24日)

- 「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」の受入れを表明した評価機関等リスト(令和7年6月30日時点)の公表(7月25日)

- 令和7年台風第8号に伴う災害等に対する金融上の措置(沖縄県)(7月28日)

- 定時株主総会の2週間以上前に有価証券報告書の提出を予定している上場会社一覧の更新(7月30日)

- 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第1回)の開催(7月31日)

- 「暗号資産に関連する制度のあり方等の検証」(ディスカッション・ペーパー)に寄せられた御意見の概要の公表(7月31日)

- 株式会社SBI新生銀行の公的資金完済の公表(7月31日)

- 令和6年金融商品取引法等改正及び改正法に係る金融商品取引法施行令改正に伴う金融庁告示の改廃の公表(7月31日)

- 外国銀行支店の免許の付与の公表(7月31日)

- 「経営者保証に関するガイドライン」の活用実績等について(個別行実績・業態別実績及び取組方針の公表状況)の更新(7月31日)

- 令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる災害等に対する金融上の措置(北海道、青森県、宮城県、福島県、静岡県、三重県)(7月31日)

金融庁職員による寄稿等

金融庁職員による寄稿等

金融庁では、当庁施策の紹介や説明を含め、その活動状況等について、各種刊行物等への執筆を行っており、金融研究センターのウェブサイト上で公表しています。本稿でもその一部について掲載いたします。

~最近掲載された寄稿等のご紹介~

気候関連リスクの短期的な影響を考慮したシナリオ分析の概要

気候関連リスクの短期的な影響を考慮したシナリオ分析の概要 総合政策局マクロ・データ分析監理官室 課長補佐 小川 和彦

日本銀行 金融機構局 国際課 企画役 竹山 梓

(週刊金融財政事情 8月5日号) AI活用をめぐる金融動向とその法的留意点

AI活用をめぐる金融動向とその法的留意点 総合政策局 国際室 国際企画調整官(前 リスク分析総括課 イノベーション推進室長)

牛田 遼介

(銀行法務21 No.929 8月号) 気候関連リスク専担部署の設置意義と金融業界の取り組み状況

気候関連リスク専担部署の設置意義と金融業界の取り組み状況 前 総合政策局 気候関連リスクモニタリング室長 宮本 孝男、前課長補佐 池田 友理

課長補佐 川井 大輔

(週刊金融財政事情 7月22日号) 2025年3月期に係る総会前開示の状況と今後の金融庁の取組

2025年3月期に係る総会前開示の状況と今後の金融庁の取組 企画市場局 企業開示課 課長補佐 小林 法之、課長補佐 金子 慧史

前 専門官 清野 恭平、前 係長 三木 俊人、係員 中村 拓巳

(週刊経営財務 7月21日号) 共同データプラットフォームの本格始動とデータ活用の新展開

共同データプラットフォームの本格始動とデータ活用の新展開 前 総合政策局 マクロ・データ分析参事官 チーフデータオフィサー 宮本 孝男

前 マクロプルーデンス調整官 伊藤 仁美

(週刊金融財政事情 7月15日号) 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」の概要

「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」の概要 総合政策局 リスク分析総括課 金融犯罪対策室専門検査官 三木 隼輝

(金融法務事情 7月10日号) Overview of Audit Firms in Japan and Their Monitoring

Overview of Audit Firms in Japan and Their Monitoring 総合政策局 IFIAR戦略企画本部 IFIAR戦略企画室長 榎本 雄一朗

前 公認会計士・監査審査会 審査検査課 課長補佐 八木 寛志

(The Annual Journal of Audit and Accounting 2024)

その他の寄稿等についても、金融研究センターウェブサイトを是非ご覧ください。

https://www.fsa.go.jp/frtc/kikou/index.html

とても暑い日々が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。通勤するだけで体力が削られてしまいますが、私事ながら、先日、夏休みを頂き、信州方面を数日間訪れました。残念ながら天候には恵まれませんでしたが、久しぶりに涼しい気候で過ごすことができ、よいリフレッシュの機会になりました。

さて、今月号では、8月上旬に実施した「こども霞ヶ関見学デー」について紹介しています。私も、参加者の皆様に少しだけ金融庁の仕事についてお話をする機会をいただき、「こどもたちにどう言ったら伝わるのだろうか…」とか、お金とはなんなのか考えてみる機会にもなりました。お金は、私たちの日々の生活になくてはならない身近なものですが、その使い方について学ぶ・考えてみる機会は、意外と少なかったりします。金融庁の仕事は、お金に関わる仕組みを国民が安心して使えるようにしていくことだといえますが、外部講師の方の体験型プログラムに夢中で参加するこども達の姿を見て、金融経済教育の重要性について改めて感じる機会ともなりました。

金融庁広報室長 久米 均

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索