アクセスFSA 第260号

Contents

財務局長会議の開催~瀬戸副大臣・西野大臣政務官の挨拶~

本年4月23日、今事務年度4回目となる財務局長会議※を開催し、瀬戸内閣府副大臣(金融担当)及び西野内閣府大臣政務官(金融担当)が、参加者に向け挨拶をいたしました。

| 写真:挨拶する瀬戸副大臣 |

瀬戸副大臣 挨拶概要

災害対応について、「流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故」、「2月17日からの日本海側を中心とした大雪」、「岩手県大船渡市における大規模火災」及び「3月23日に発生した林野火災」等により、被災された皆様に対して、心よりお見舞い申し上げるとともに、その対応に従事される財務局の皆様に敬意を表したい。各災害等に関し、埼玉県、新潟県、青森県、岩手県及び愛媛県の各県内に災害救助法が適用されたことを受け、適用地域を管轄する財務局より日本銀行との連名で「金融上の措置要請」を関係金融機関等に発出した。引き続き、各財務局と連携し、被災地で営業している金融機関が、被災者の声やニーズを十分に把握の上、被災者の立場に立ったきめ細やかな支援を行うよう促していく。

米国の関税措置に関する対応について、4月8日に設置された「米国の関税措置に関する総合対策本部」における石破内閣総理大臣からの指示を踏まえ、同日に設置した「米国の関税措置に関する金融庁総合対策本部」において、加藤金融担当大臣から金融庁に、民間金融機関における事業者の経営相談等の状況を把握し、資金繰りを含め必要な支援に万全を期すこと等についてご指示があり、本指示を踏まえた民間金融機関に対する金融調査に際して、財務局にも協力いただいたところ。

本調査の結果、いずれも4月11日の時点で、事業者への資金繰りについては、顧客企業から今後に向けた懸念を寄せられた金融機関は 19.7%、顧客企業から既に影響が生じているとして相談を寄せられた金融機関は 1.3%、また、地域経済への影響が既に生じているものと評価する金融機関は 0.9%といった状況であった。足元では、事業者の資金繰りや地域経済への具体的な影響はまだあまり見えていない中で、今後の影響を懸念する声などが一定程度聞かれている状況。

こうしたことも踏まえ、まずは4月22日に、加藤財務大臣兼金融担当大臣から「米国の関税措置に伴う影響を踏まえた対応について」とする談話を発出し、第一に、相談窓口の設置・運営等も通じた状況把握や、一層のきめ細かい資金繰り支援の徹底を官民金融機関に要請すること、第二に、金融機関における貸付条件の変更等の状況に係る報告徴求・公表の頻度の強化、第三に、金融庁内における専用の相談ダイヤルの早急な開設を進めていくこととした。

今後、事業者の資金繰りに重大な支障を来すことのないよう、早め早めの対応を進めていく必要があることから、財務局におかれても、本談話をしっかりと周知していただくとともに、引き続き、金融機関から現場の状況を随時吸い上げていただき、今後の適時のフォローアップ等にも御協力いただきたい。

| 写真:挨拶する西野大臣政務官 |

西野大臣政務官 挨拶概要

有価証券報告書の定時株主総会前の開示について、有価証券報告書には、企業経営に関わる重要な情報である中期経営計画や役員報酬など、投資家の意思決定に有用な情報が豊富に記載されていることから、その提出時期については、投資家の意思決定に必要な時間を十分確保することが重要であり、本来、株主総会の招集通知の発出と同時期の3週間以上前とすることが最も望ましい。適切な情報提供に向けた取組の第一歩として、総会日同日若しくは数日以内に提出している企業が多いという実態を踏まえ、有価証券報告書の提出を少なくとも総会前日ないし数日前にすることをご検討いただくよう、 3月28日、加藤金融担当大臣より全上場会社に要請した。金融庁としては、今後の有価証券報告書の提出状況を把握し、有価証券報告書レビューの実施など、追加の対応を検討していく。

昨今のAIの急速な技術革新を踏まえ、金融分野におけるAIの活用に関する論点を整理したAIディスカッションペーパーを3月4日に公表した。具体的には、金融機関によるAIの活用事例を整理するとともに、今後の対話に向けた初期的な論点や金融庁としての今後の対応方針を提示している。

技術革新やビジネス環境の変化に伴い、今回提示した論点についても大きく変わり得ると考えており、金融機関がAIの利活用に伴うリスクに適切に対処しつつ、新たな金融サービスの創出や業務効率化につなげていけるよう、金融機関との対話を通じ、具体的な施策について柔軟に検討を深めていきたい。財務局においても、業務の参考とし、健全なAI活用に向けた金融機関の取組について後押しをお願いしたい。

金融庁では、昨今の暗号資産に係る取引の実態等を踏まえ、令和6年秋より外部有識者による勉強会も開催しながら、暗号資産に関する制度の検証を行い、今般4月10日、その結果について取りまとめ、ディスカッションペーパーとして公表した。本ペーパーでは、暗号資産取引市場の健全な発展のため、利用者保護とイノベーション促進のバランスの取れた環境整備を図っていくことが重要であり、暗号資産の発行者による情報提供や、暗号資産交換業者に関する規制等のあり方の見直しを検討する必要がある、等の整理を行っている。

暗号資産は、投資対象としての認識が広まっている反面、詐欺的な投資勧誘が多く生じているなど、社会的な関心も高まっている。今後、制度改正を行うか否かを含め、財務局と連携しながら、必要な対応を検討していきたい。

写真:財務局長会議の模様 |

財務局長会議では、副大臣・政務官からの挨拶のほか、財務局長と金融庁幹部が、金融行政の当面の課題や金融庁の取組み等について意見交換を行いました。こうした課題等について、財務局長と認識を共有するとともに、引き続き金融庁・財務局が一体となって取り組んでいくことを確認しました。 |

※金融庁では、法令に基づき、地域の民間金融機関等の検査・監督に係る権限の一部を全国11の財務省財務(支)局等(内閣府沖縄総合事務局を含む)に委任しているところ、金融庁と財務(支)局等との間で十分な連携を図る観点から、3か月に一度、財務(支)局長等及び金融庁幹部が集まり、会議を開催している。

「Japan Fintech Week 2025」及び「FIN/SUM 2025」の開催

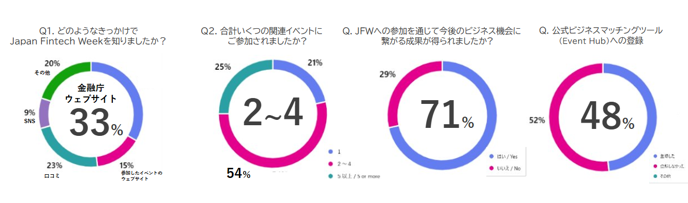

1.「Japan Fintech Week 2025」開催概要

金融庁は日本のフィンテックの魅力を世界に発信し、フィンテックの更なる発展に向けたビジネス機会を創出するため、初開催の昨年に引き続き「Japan Fintech Week 2025」を開催しました。本年3月3日(月曜)~7日(金曜)をコアウィークとし、今回で9回目の開催となる「FIN/SUM 2025」や、多くの海外関係者が参加したGFTN Forum Japan など、前後週も含めて各種団体(官・民)が開催する多彩な関連イベントと連携し、国内外のフィンテック事業関係者が一堂に会す場とすることを目指しました。

期間中は、延べ約20,000人(前年比約54%増)が参加し、70を超える国と地域からフィンテック事業関係者が集まり盛況となりました。

イベント詳細については下記ウェブサイトもご覧ください。

| 数字で見る Japan Fintech Week |

|

|

2.「FIN/SUM 2025」開催概要

金融庁と日本経済新聞社は、国内最大級のフィンテックカンファレンスである「FIN/SUM 2025」を、本年3月4日〜7日の4日間、開催しました。2016年から開催され9回目となった今年の「FIN/SUM 2025」では、石破総理大臣の挨拶(ビデオメッセージ)を皮切りに、生成AI、デジタル資産、地域、保険などをテーマに様々な視点から議論が実施されました。

延べ来場者数は前回から約10%増の約4,400名となり、「Japan Fintech Week 2025」との同時開催の効果もあって、過去最大規模の参加者数になりました。

|

| 写真:石破総理大臣(ビデオメッセージ) |

- テーマは「“真のマネタイズ”に挑む、次世代フィンテック」。顧客価値の最大化や社会貢献と両立させる長期・持続的な真の意味での収益化(マネタイズ)の重要性と真のマネタイズの実現に必要な要素や課題について議論。

- 金融庁が17セッションを主催

- 昨年好評であったラウンドテーブルを今年も継続開催

- 石破総理大臣挨拶(ビデオメッセージ)

- 加藤大臣挨拶(ビデオメッセージ)※1

- 瀬戸副大臣挨拶※2

- 井藤金融庁長官基調講演※3

- パネル:グローバル暗号規制の動向

(有泉金融国際審議官登壇) - 対談:三好国際総括官(金融庁)×レオ・シン・チョン(シンガポール金融管理局)

- パネル:量子コンピュータによるサイバーセキュリティ脅威の到来

(屋敷金融庁総合政策局長登壇) - パネル:「日本発AI x 金融・保険」が世界に羽ばたく日

(柳瀬金融庁総合政策局審議官登壇) - パネル:“真のマネタイズ”を実現する金融・保険と官民連携の新たな挑戦

(柳瀬金融庁総合政策局審議官登壇)

|

| 写真:加藤大臣(ビデオメッセージ) |

| 写真:井藤長官基調講演の様子 |

今回も様々なテーマで開催されたラウンドテーブルでは、ステークホルダーの建設的な議論を促すためチャタムハウスルール※4を採用し、各国当局者や金融機関関係者などによる、率直かつ自由な議論が行われました。

- GFTN※5 Insights

- 金融庁主催ラウンドテーブル「ゼロからはじめる!AIとデータ利活用」

- FSA Blockchain Roundtable 2025

- Insurtech Roundtable

その他情報はこちらラウンドテーブル情報サイト![]()

|

| 写真:FSA Blockchain Roundtable 2025の様子 |

3.主な関連イベント

FIN/SUM 2025の他にも、期間中は、前後週も含めて官民各種団体が主催する多彩なフィンテック関連イベントが開催されました。

その一部についてご紹介します。

※各イベントの情報はこちらからもご覧いただけます。

Japan Fintech Week 2025 イベント情報サイト

- 日時

-

:3月3日~7日(5日間)

- 場所

-

:日本橋ベルサール、神田明神など

- 主催者

-

:GFTN

- 主なプログラム

-

:Global Leaders Dialogue(パネルディスカッション), Strategic Industry Roundtables, The Founders Day, Digital Asset Summit, Power Roundtables等

|

| 写真: GFTN Forum Japanにおける有泉国際金融審議官基調講演の様子 |

- 日時

-

:3月13日~14日(2日間)

- 場所

-

:ステーションコンファレンス東京

- 主催者

-

:日本金融通信社(ニッキン)

- 主なプログラム

-

:講演、パネルディスカッション、セミナー

|

| 写真:デジタルバンキング展における柳瀬審議官基調講演の様子 |

- デジタル資産、Web3.0

- BGIN Block#12(BGIN)

- デジタル証券(セキュリティトークン)シンポジウム(東京都)

- AI・データ利活用

- 第3回金融データ活用チャレンジ表彰式(金融データ活用推進協会)

- AI時代における金融のチカラ(FinGATE)

- 地域

- FUKUOKA FinTech Visit 2025(福岡県)

- Osaka Finance Forum -大学・企業の連携による大阪・関西における高度人材の育成-(大阪府、大阪市)

- 山梨Meetup:地域経済における金融機関とエコシステムの在り方(FDUA、FITA、みらいDXアカデミー)

- インシュアテック

- ほけんの未来:テクノロジーと女性の力(第一生命)

- ホケンノミライ2025(Guardtech)

- ITC Japan 2025(Plug and Play)

- ピッチイベント

- FINOPITCH、FINOLAB Pitch Day (4F)

- インパクトピッチ(日本経済新聞社)

またJapan Fintech Week 2025開催期間中は、上記関連イベントの他、レセプション等様々なネットワーキングも開催されました。

|

| 写真:金融庁、Fintech協会主催レセプションの様子 |

4.FinTechサポートデスク出張相談

金融庁では2015年よりフィンテックに関する一元的な相談・情報交換窓口「FinTechサポートデスク」を設置しています。当デスクでは、フィンテックをはじめとした様々なイノベーションを伴う事業を営む、または新たな事業をご検討中の皆様から、具体的な事業・事業計画等に関連する事項をはじめとした様々な点について、幅広く金融面等に関する相談を受け付けています。

Japan Fintech Week 2025開催中は、FIN/SUM会場(M+)、GFTN Forum Japan会場(神田明神)、ITC Japan(虎ノ門ヒルズ)の一部に相談ブースを設けて出張相談を実施しました。規制に係る相談だけでなく、事業に関する一般的な意見交換も行われ、海外事業者からは、クロスボーダー送金事業に係る相談などが寄せられ、ライセンスの類型、登録要件、登録までの流れ、登録に係る期間等を案内しました。

写真:出張相談の様子 |

スタッフはオリジナルパーカーを着用し対応させていただきました  |

通常は電話にてご相談を受け付けております。下記の連絡先まで、金融庁FinTechサポートデスク担当宛にお電話ください。

受付時間:平日9時30分〜18時15分

電話番号:03-3506-7080

※各挨拶等の内容は以下からご覧いただけます。

※4「討議された内容を外部で話すことはできるが、発言者や所属を特定する内容については伏せなければならない」というルール

※5GFTN:Global Finance & Technology Network。シンガポール政府/MASが主催する世界最大級のフィンテックイベント「Singapore Fintech Festival」を企画・運営する非営利団体。

AIディスカッションペーパー(第1.0版)の公表

~金融分野におけるAIの健全な利活用の促進に向けた初期的な論点整理~

総合政策局リスク分析総括課イノベーション推進室 課長補佐 藤田 梨恵子

係長 杉山 耀涼

1.背景

生成AIの飛躍的な性能向上等により、AIが社会全体を変革しつつあります。今後、金融を含む産業や国民生活の様々な分野において効率性や利便性を大きく向上させ、国民生活の向上や国民経済の発展に大きく寄与する可能性が指摘されています。

一方で、生成AIを含む複雑なAIの利活用に係る課題も存在し、生成AIを悪用した犯罪や偽・誤情報の拡散など、一部のリスクは顕在化しています。金融分野においても活用の検討が進展する一方で、リスクや規制面から利活用に躊躇する声も聞かれるところですが、技術革新に取り残されて中長期的に良質な金融サービスの提供が困難になる「チャレンジしないリスク」も踏まえ、顧客利便性や業務効率化に繋がる取組みの進展を期待したいと考えております。

当庁として健全なAI活用に向けた取組みを力強く後押しし、今後の事業者の皆様との建設的な対話に資するものとするべく、本年3月4日、AIディスカッションペーパー(以下、「本文書」)を公表しました※1。

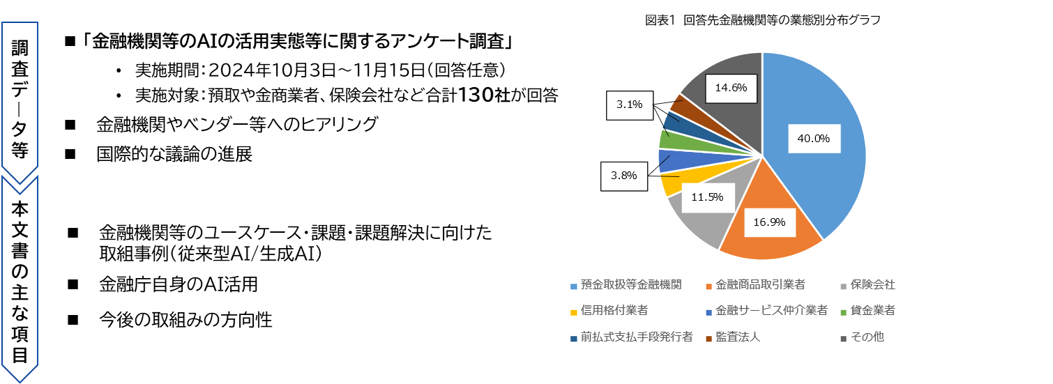

2.本文書の目的・位置付け

本文書は、モニタリング上の目線や金融機関等に求める具体的対応を示すものではなく、当庁において令和6年10~11月にかけて実施した「金融機関等のAIの活用実態等に関するアンケート調査※2」や一部の金融機関・ベンダー等へのヒアリング結果、国際的な議論の進展等を踏まえ、金融機関等における従来型AI及び生成AIのユースケースや課題認識、ガバナンス構築に向けた事例などを整理し、今後の対話に向けた初期的な論点及び当庁としての今後の対応方針を提示するものです(アンケートは、金融分野の幅広い業種に対して実施し、計130社からの回答を受領)。

今後、当庁は、事業者との対話等を通じて本文書に記載している主な論点を深掘りし、本文書の更新や規制の適用関係の明確化等の必要な対応を行っていく考えです。

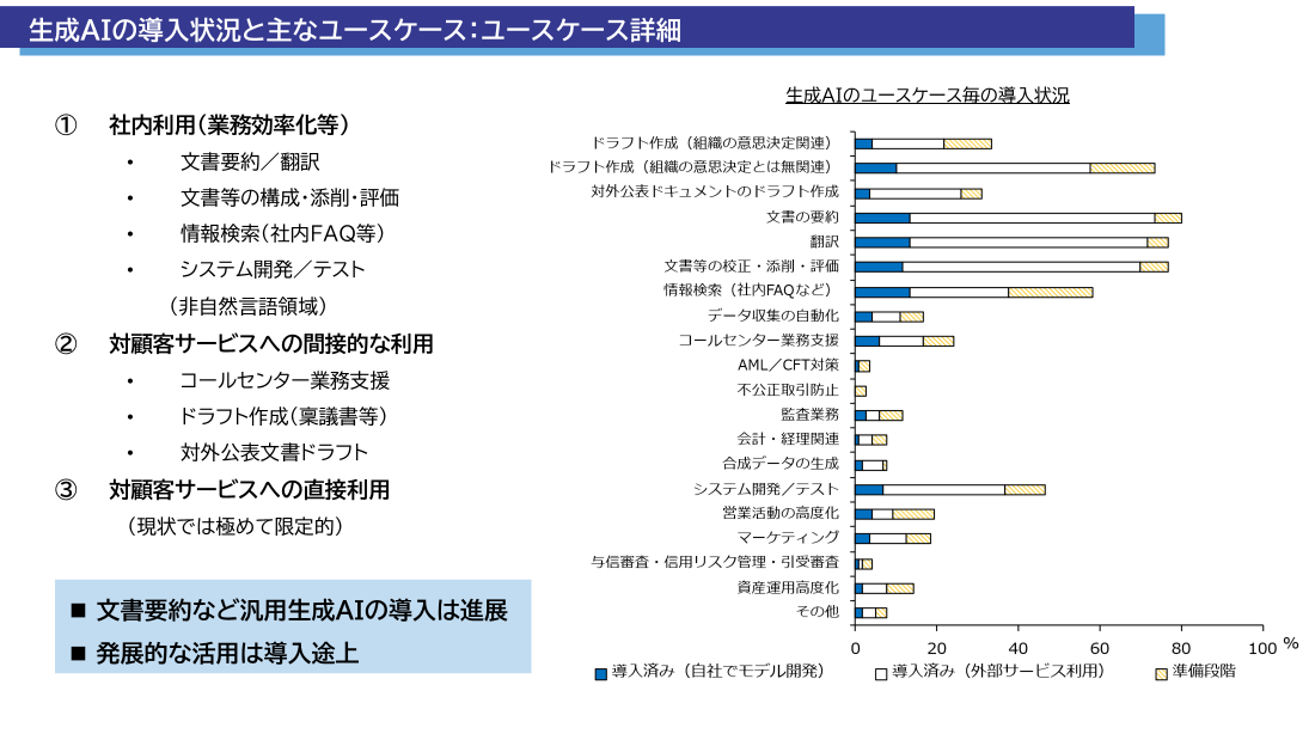

3.金融分野におけるAIの活用可能性とユースケース

文書や画像等を含め、大量のデータを扱う金融機関等にとってAIの活用可能性は高く、アンケート回答先の9割以上が、従来型AIまたは生成AIを何らかの形で活用していることが明らかとなりました。

従来型AIについては、書類文書のテキスト化(OCR)、顧客対応業務、情報検索、マーケティングを目的とする利用が多く、生成AIについては、その汎用性の高さから、回答先の7割以上において文書のドラフティングや翻訳・要約など、多くの職員の日常業務を効率化するツールとして導入していることが判明しました。他方、生成AIの対顧客サービスへの利用については、ハルシネーション(生成AIが、もっともらしいが誤った情報を生成する現象)などのリスクを考慮し、生成AIのアウトプットを顧客に直接提示せず、人の判断を介するケースが大半であることが確認されました。

また、ユースケースに応じて複数の生成AIを利用する先も多く、外部ベンダーが提供する生成AIツールをSaaSとして導入している先もあれば、ユーザーインターフェース等を独自で開発する先もあるなど、導入の形態は様々であることがわかりました。

4.金融機関等によるAIの利活用の促進に向けた初期的な論点整理

金融機関等がAIを活用するにあたり直面している主な課題について、簡単にご紹介したいと思います。

まず、従来型AIと生成AIとで共通の課題としては、データ整備やサードパーティリスク管理、投資対効果の説明が難しいことなどが挙げられました。投資対効果の説明が難しく、社内での合意形成に時間がかかるとの課題が多く聞かれたところですが、例えば投資的効果が見えにくく、各部署で予算確保が困難な場合には、デジタル部門の予算で手当てしたり、収益化の目途が立つまでの間は、特性に応じたKPIを設定し計画対比をモニタリングしたりすることも、選択肢の1つとして考えられるかもしれません。

また、生成AIにより難化した課題としては、説明可能性の担保、個人情報保護、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ、社内教育などが挙げられており、生成AIのアルゴリズムの多様化や複雑さゆえの課題が上位を占める形となりました。

最後に、生成AIがもたらした新たな課題として、ハルシネーションや金融犯罪への利用、金融市場の不安定化に繋がるリスクなどが挙げられています。当庁・金融機関等ともに、このようなリスクにも十分に留意することが重要と考えています。

各課題及び課題克服に向けた取組事例については、本文書の![]() 概要版に簡潔にまとめておりますので、是非ご一読いただければ幸いです。

概要版に簡潔にまとめておりますので、是非ご一読いただければ幸いです。

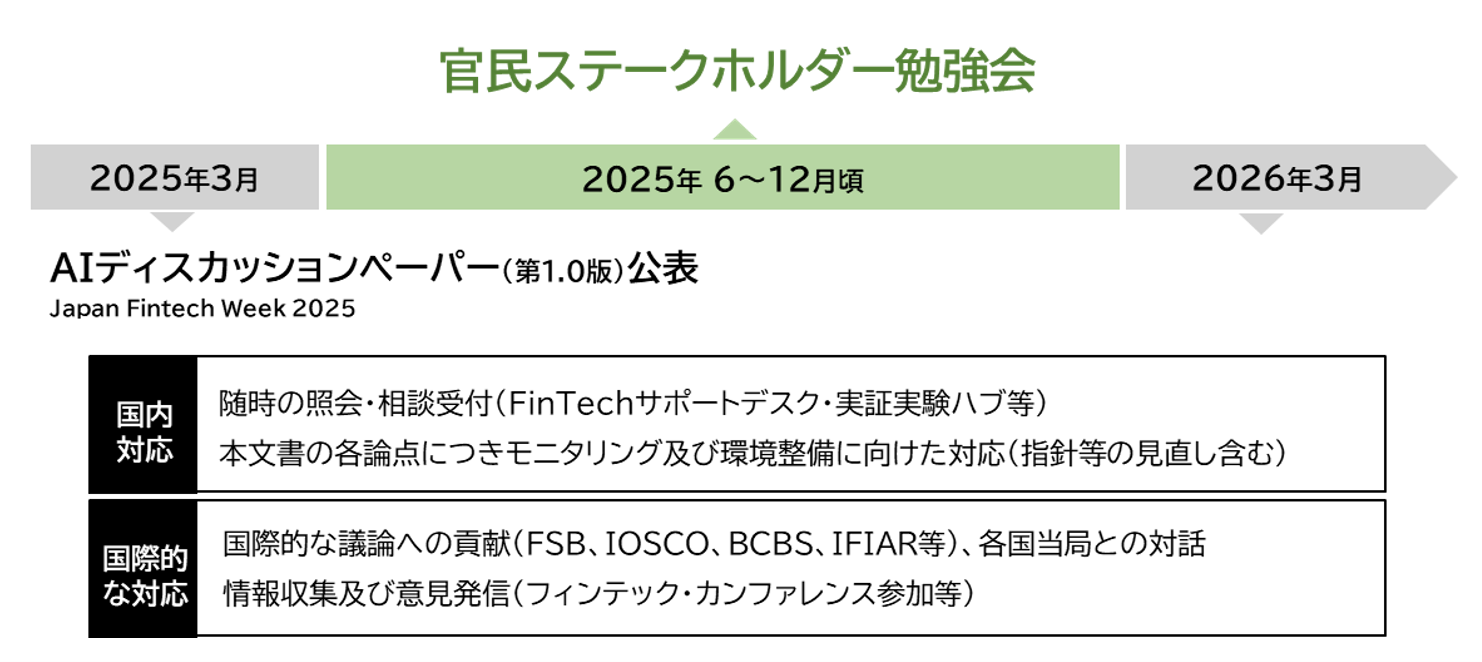

5.当庁における今後の対応方針について

本文書の前提として実施したアンケート調査において、金融機関等からは、規制の適用関係の明確化を求める声が多数寄せられたところです(個人情報保護、ITガバナンス、モデル・リスク管理、サイバーセキュリティ等)。当庁としては、いずれの論点についても、まずはAI利用の有無に関わらず適用される既存の法令や監督指針、原則、ガイドライン等に沿った対応を金融機関等に促してまいります。

一方で、生成AIの特性に起因する新たな課題等も存在するため、金融機関等との対話等を通じて、AI活用に係る規制要件が明確になっているか、既存の規制・監督上の枠組みでリスクに十分対応できているかといった観点から、今後も検証を続けていきます。もし、重大な規制上のギャップが特定された場合には、法令上の対応も排除されるものではありませんが、法令による規制は事業者の自主的な努力による対応が期待できないものに限定すべきとの政府全体の方針を踏まえ、まずは原則やガイドライン等の改定等について検討を行います。

また、国際的な技術やビジネス動向を把握するため、フィンテック・カンファレンスにも積極的に参加し、AIモデル開発者や金融機関との対話を通じて、活用の可能性やリスクを特定するとともに、今後、FSB等でも議論が進むことを踏まえ、国際的なルールメイキングに関与し、関連文書を参考に国内における対応を検討していきます。

更に、本文書において言及した論点を中心に検討を深めるべく、本年6月、当庁において官民ステークホルダーによる会議体を立ち上げる予定です。官民の様々な関係者にご参加いただき、各論点の深掘りを行った上で、各課題についての検討を深めていきたいと考えています。

6.おわりに

今回、本文書の概要について簡単にご紹介させていただきましたが、本文書の分析は初期段階にすぎず、提示した論点も、技術革新やビジネス環境の変化に伴って大きく変わり得るものです。当庁としては、今回提示した視点を起点に、今後もステークホルダーとの対話を強化しながら、具体的な施策について柔軟に検討を深めていきたいと考えています。

当庁は、今後も金融機関等の皆様がAIを活用したチャレンジに安心して取り組むことができるよう、環境整備に全力を尽くします。当庁のスタンスは技術中立であり、AIに限らず、イノベーションに向けた取組みを進める中で問題が生じた際には、対話を通じて問題解決を目指すなど、柔軟に行政対応を行ってまいります。

★本文書についてのご意見・ご提案もお待ちしています。

重要なご意見として、今後の施策を検討する際の参考とさせていただきますので、ぜひ下記アドレスまでお送りください。

*本年3月に開催したフィンテックイベント「FIN/SUM2025」において、加藤大臣、瀬戸副大臣、井藤金融庁長官が、AI利活用に関するメッセージを発信しておりますので、こちらもぜひご一読ください。

https://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/index_kouen.html※1令和7年3月4日公表 https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250304/aidp.html

※2令和6年10月3日公表 https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20241003/ai-survey.html

証券会社のウェブサイトを装う偽サイト(フィッシングサイト)にご注意ください!

実在する証券会社のウェブサイトを装った偽のウェブサイト(フィッシングサイト)等で窃取した顧客情報(ログインIDやパスワード等)による、インターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引(第三者による取引)の被害が急増しています。

― 被害状況等の公表 ―

インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています

ログインID・パスワード等の窃取、不正アクセス・不正取引の被害はどの証券会社でも発生し得るものであるため、こうした被害に遭わないためには、証券会社のインターネット取引サービスを利用しているすべての方において、改めて次のような点にご留意ください。

- 見覚えのある送信者からのメールやSMS(ショートメッセージ)等であっても、メッセージに掲載されたリンクを開かない。

- 利用する証券会社のウェブサイトへのアクセスは、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。

- インターネット取引サービスを利用する際は、各証券会社が提供しているセキュリティ強化機能(ログイン時・取引実行時・出金時の多要素認証※や通知サービス)を有効にして、不審な取引に注意する。

- パスワードの使いまわしをしない。推測が容易な単純なパスワードを用いない。数字・英大小文字・記号を組み合わせた推測が難しいパスワードにする。

- こまめに口座の状況を確認するとともに、不審なウェブサイトに情報を入力したおそれや不審な取引の心配がある場合には、各証券会社のお問い合わせ窓口に連絡するとともに、速やかにパスワード等を変更する。

→こまめな口座確認時も、正しいウェブサイトURLのブックマークから!

フィッシング詐欺のみならず、マルウェア(ウイルス等)による情報窃取の被害を発生させないためには、PC・スマートフォン等のソフトウェア(OS等)を最新の状態にしておくとともに、マルウェア(ウイルス等)対策ソフトを導入し、常に最新の状態に更新することが有効な手段となります。

※多要素認証:認証において、知識要素(PW、秘密の質問等)・所持要素(SMSでの受信や専用トークンで生成するワンタイムコード等)・生体要素(指紋、静脈等)のうち二以上の要素を組み合わせること。同一要素を複数回用いる多段階認証よりもセキュリティが強いとされる。

- AIディスカッションペーパーの公表(3月4日)

- 事業全体を対象とする担保制度(企業価値担保権)プロモーション動画の公開(3月5日)

- 2024年度金融知識普及功績者表彰の公表(3月5日)

- 「投資運用業等 登録手続ガイドブック」の更新(3月6日)

- 保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展を図るための措置等についての規制の政策評価(RIA)の公表(3月7日)

- 第217回国会における金融庁関連法律案の公表(3月7日)

- 「金融サービス利用者相談室」における相談等の受付状況等の公表(期間:令和6年10月1日~同年12月31日)(3月7日)

- 株式会社SBI新生銀行の公的資金返済に係る「確定返済スキームに関する合意書」の締結(3月7日)

- 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(3月7日)

- 「ピースウィングで学ぶ!未来のためのおかねの教室」の開催(3月9日)

- 「金融機関とのトラブルに関する相談・苦情窓口(金融ADR機関)一覧」の公表(3月10日)

- 「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく取組方針等を公表した金融事業者リスト(令和7年1月10日時点)及び投資信託・外貨建保険の共通KPIに関する分析(令和6年3月末基準)の掲載等の公表(3月10日)

- 「金融商品取引業等に関する内閣府令」等の改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(3月11日)

- 「金融商品取引業等に関するQ&A」の改訂(3月11日)

- 大手金融機関グループ等の取組み状況(運用力向上・ガバナンス強化等)の更新(3月14日)

- 公開買付制度及び大量保有報告制度の見直しについての規制の政策評価(RIA)の公表(3月14日)

- 日本・バミューダ当局間の保険に関するバイ会合の公表(3月17日)

- グローバル・マネー・ウィーク(Global Money Week)2025 取組一覧の公表(3月17日)

- 「再生・再チャレンジ支援円滑化パッケージ」の公表(3月17日)

- 「再生・再チャレンジ支援円滑化パッケージ」を踏まえた事業者支援の徹底等の公表(3月18日)

- 「有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備に関する連絡協議会」(第2回)の開催(3月18日)

- 金融庁からのメール受信におけるシンボルマークのアイコン表示の公表(3月18日)

- 「貸金業者向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に関するパブリックコメントの結果等の公表(3月21日)

- 金融審議会「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」(第2回)の開催(3月21日)

- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表(3月24日)

- 「記述情報の開示の好事例集2024」の最終版の公表(3月24日)

- ファンドモニタリング調査(第1回)の結果概要の公表(3月25日)

- ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(保険分野における対応)(3月25日)

- 「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」及び「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表(3月26日)

- 「業種別支援の着眼点」(追加業種)の公表(3月26日)

- 令和7年3月23日に発生した林野火災にかかる災害等に対する金融上の措置の要請(愛媛県)(3月27日)

- 偽造キャッシュカード等による被害発生等の状況の公表(3月28日)

- 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等の公表(3月28日)

- 「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第十七条の規定に基づき金融機関を定める件(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表(3月28日)

- 令和6年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案等に関するパブリックコメントの結果等の公表(3月28日)

- 経営強化計画等の履行状況(令和6年9月期)の公表(3月28日)

- 実施計画の履行状況(令和6年9月期)の公表(3月28日)

- 第28回金融機能強化審査会の議事録の公表(3月28日)

- 有価証券報告書の定時株主総会前の開示に関する紹介ページの開設(3月28日)

- 株主総会前の適切な情報提供の要請(3月28日)

- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表(3月31日)

- 「農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等の公表(3月31日)

- 「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表(3月31日)

- 「特定目的信託財産の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表(3月31日)

- 高速取引行為の動向(令和6年7月~12月)の公表(3月31日)

- 「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表(3月31日)

- 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第27回)の開催(3月31日)

金融庁では、当庁施策の紹介や説明を含め、その活動状況等について、各種刊行物等への執筆を行っており、金融研究センターのウェブサイト上で公表しています。本稿でもその一部について掲載いたします。

~最近掲載された寄稿等のご紹介~

戦略的な「攻め」の姿勢を支えるモデルリスク管理の要諦 ─モデルの便益・リスクの最適化に向けて求められる正確な理解─

戦略的な「攻め」の姿勢を支えるモデルリスク管理の要諦 ─モデルの便益・リスクの最適化に向けて求められる正確な理解─ 総合政策局リスク分析総括課大手銀行モニタリング室 課長補佐 須藤駿介

PwC Japan監査法人 シニアマネージャー

(前 総合政策局リスク分析総括課大手銀行モニタリング室 課長補佐) 延友雅弘

(週刊金融財政事情 3月25日号) 不祥事に見る健全な企業カルチャー醸成の重要性 ─自由闊達に意思疎通できる組織風土こそ健全な企業文化の土台に─

不祥事に見る健全な企業カルチャー醸成の重要性 ─自由闊達に意思疎通できる組織風土こそ健全な企業文化の土台に─ 総合政策局長 屋敷利紀

(週刊金融財政事情 3月4日号) 「顧客本位の業務運営」確保へ 深化を続ける金融行政の最新施策 ─ルールとプリンシプルを組み合わせて顧客の最善の利益実現へ─

「顧客本位の業務運営」確保へ 深化を続ける金融行政の最新施策 ─ルールとプリンシプルを組み合わせて顧客の最善の利益実現へ─ 企画市場局市場課 課長補佐 吉澤匡登

同 課長補佐 寺川和真

(週刊金融財政事情 3月4日号)

その他の寄稿等についても、金融研究センターウェブサイトを是非ご覧ください。https://www.fsa.go.jp/frtc/kikou/index.html

内部的な話で恐れ入りますが、今月は、閣議後大臣会見を金融庁会見室で実施する日がありました。金融担当大臣は、現政権下では、財務大臣との兼務となっており、会見は、国会内で行う場合を除き、財務省会見室で行うことが通例となっています。4月8日(火曜)は、効率的に大臣の予定を組む必要から、金融庁会見室で実施いたしました。平成24年(2012年)12月26日(水曜)以来のことです。

この会見は、毎回、その録画を、その日のうちに庁内のテレビで放映するのが慣例でした。始める際に、チャイムを鳴らし、「ただ今より、本日の閣議後会見を放映します。」とアナウンスすると、およそ庁内の若手職員が席の近くのテレビを一斉につけ、終わったら消すという作業をしていました。今年1月から新しくなった庁内のLANシステムでは、庁内職員向けの共有フォルダに、セキュリティを確保した個人スマホからでもアクセスしやすくなりました。共有フォルダにある録画データのURLを貼り、都度、職員にメールで配信する運用にすれば、出張やテレワーク中の職員も含めいつでもアクセスできるし、アナウンスする広報室員やテレビを操作する若手職員の手間も省けるなと、3月30日(日曜)にふと気づき、私が入庁したときには既にあった慣習を4月1日(火曜)から止めることにしました。テレビではなくPC等であれば、完全に正確なものではないものの、字幕付きで見ることができることも、これまでにない配信になっています。

このことに気づくきっかけとなったのは、新聞切り抜き記事の庁内配信の刷新でした。どの役所でもあることですが、業務に関係のある記事を切り抜き、それを並べたものを庁内職員が閲覧できるようにしています。3月末までは、毎朝、委託業者からFAXで届いた原紙を、権利関係の上限部数コピーし、幹部や一定の職位にある職員を中心に配布していましたが、庁内の管理部門等と連携し、契約関係も整理し直して、4月からは、共有フォルダに格納した記事ファイルをメールで職員に通知し、そこから見る運用に改めました。これまで紙であったものが電子になったことで、日々の大量の紙も、そのための印刷作業も不要になり、PCやスマホからでも見ることができ、目にできる時間も早くなりました。

新しいLANシステムでは、できることの幅が広がったように感じていますが、その下で業務効率を上げることに、今後も取り組んでいきたいと思います。

(金融庁会見室)  |

(閣議後会見動画)  |

金融庁広報室長 本田 幸一

編集・発行:金融庁広報室

検索

検索

先月の金融庁の主な取組(令和7年3月1日~3月31日)

先月の金融庁の主な取組(令和7年3月1日~3月31日) 金融庁職員による寄稿等

金融庁職員による寄稿等