アクセスFSA 第63号(2008年2月)

【金融ここが聞きたい!】

※このコーナーは、大臣の記者会見における質疑・応答(Q&A)などの中から、時々の旬な情報をセレクトしてお届けするものです。

もっとたくさんご覧になりたい方は、是非、金融庁ウェブサイトの「記者会見」のコーナーにアクセスしてください。

〔東京証券取引所北京駐在員事務所の開設式典〕

北京において東京証券取引所北京駐在員事務所の開設式典が行われましたので出席をしてまいりました。これによって、東京市場へのアクセスが改善し、中国の企業や投資家の方々が我が国市場を一層、積極的に活用していただけるものと考えます。

また、式典の前に中国証券監督管理委員会の尚福林主席と面会をいたしました。日中両国の金融当局間の一層の連携強化についてお話をしてまいりました。

また、中国銀行業監督管理委員会との間でいわゆるQDII(適格国内機関投資家)制度に係る監督協力の枠組みを構築いたしました。これによって、中国の投資家の方々が中国の商業銀行経由で、日本のマーケットで海外資産運用をすることが可能となります。現在、中国企業の日本市場での上場は、たしか3社ぐらいですが、もっとたくさんの企業の日本市場活用が期待されるところでございます。

Q: 日本のマーケットについては、外国人から見た魅力がかなり低下していると言われていますけれども、今回、大臣として出張(中国・北京)するにあたって、意義ですとか意気込みがございましたらお願いします。

A:やはり、成長率ひとつをとってみても、中国は名目15、16パーセント、日本が0.8パーセントと、大変な差があるわけです。日本の成長戦略の大きな柱として、世界経済のエネルギー、アジアの成長の原動力を日本の中に取り込む、ということがとても大事だと思います。その点で、今回の北京事務所開設は、大変時宜に適ったことだと思います。NYSE(ニューヨーク証券取引所)の開設の時には、ポールソン財務長官が行ったそうです。また、LSE(ロンドン証券取引所)の北京事務所開設にあたっては、ブラウン首相が行ったそうです。日本の事務所を開設する時に、政府の担当大臣が誰も来ないというのでは、日本は何をやっているのだと言われてしまいますので、その点で東証の斉藤社長から強い要請をいただきまして、行くことになったわけでございます。

中国は、この間、CIC(中国投資有限責任公司)の高・総経理も日本に来られまして、日本の金融・資本市場への投資を真剣に考えているということでございました。今回の出張では、中国企業の日本市場での上場なども含めて、大いにそういった連携強化の話をしてまいりたいと考えております。

〔中小企業対策〕

Q: 中小企業対策で、今、念頭に置かれている何か方策はあるのでしょうか。

A:例えば、我が金融庁ということではございませんが、中小企業庁などで考えている中小公庫の資本性の資金、資本的劣後ローンの供給などというのは、大変結構なことだと思います。こういうことは、政府系金融機関だけがやらなくてもよいと思います。ただ、これが年度末に間に合うかどうかは、現時点ではなんとも申し上げられません。いずれにしても、年度末の対策だけで終わるわけではなくて、さらに、年度を越えてもこの厳しい状況は続いていくわけでありますから、当面の政策、そしてその次の政策、立て続けに考えていきたいと考えております。

【お知らせ】

○ テラメント株式会社に対する大量保有報告書の訂正命令

平成20年1月25日に、テラメント株式会社(川崎市麻生区)から関東財務局に提出された以下の発行会社に係る6件の大量保有報告書の記載は、金融商品取引法第27条の29第1項において準用する同法第10条第1項の「重要な事項について虚偽の記載」に該当するものと認められました。

このため、同年1月27日、関東財務局![]() が、同社に対して、金融商品取引法の規定に基づき、上記大量保有報告書の訂正報告書の提出を命ずる行政処分を行いました。

が、同社に対して、金融商品取引法の規定に基づき、上記大量保有報告書の訂正報告書の提出を命ずる行政処分を行いました。

| ●提出者 | : | テラメント株式会社(川崎市麻生区) |

| ●発行会社 | : | アステラス製薬(株)、ソニー(株)、三菱重工業(株)、トヨタ自動車(株)、(株)フジテレビジョン、日本電信電話(株) |

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「テラメント株式会社に対する大量保有報告書の訂正命令について」(平成20年1月27日)及びEDINET(有価証券報告書等の開示書類を閲覧するホームページ)![]() にアクセスしてください。

にアクセスしてください。

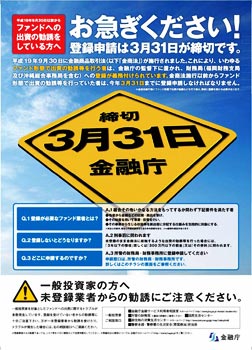

○ 「お急ぎください!」登録申請は3月31日が締め切りです

(いわゆるファンド形態で出資の勧誘等を行う方へ)

昨年9月30日に金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)が施行され、新たに、一般投資家向けにいわゆるファンド形態で出資の勧誘等を行う者(以下「業者」といいます。)に財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含みます。)への登録義務が課されました。

具体的には、

1.一般投資家からお金を集め(出資を募り)

2.何らかの事業や投資を行い

3.その事業や投資から生じる収益を出資者に分配する仕組み

を運営している者は、 財務局への登録が義務付けられました。

金商法施行前から上記業務を行っている者に対しては、6ヶ月の登録申請にかかる経過措置期間(登録準備期間)が設けられていましたが、平成20年3月末にその期限が到来します(金商法施行後 にファンド形態で出資の勧誘等を行う者は事前に登録を受ける必要があります)。

○ ファンド業者を金融庁ウェブサイトに掲載しました!!

金融庁は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)によって届出義務が課され、実際に届出を行った4,038のファンド業者(平成20年2月29日現在)の名称等を金融庁ウェブサイトに掲載しました。※登録業者については従来から金融庁のウェブサイトに掲載されています。

金商法においては、いわゆる集団投資スキーム持分の「自己募集」又 は「自己運用」を行っている者に対して、

(1)一般投資家向け業務を行う者であれば登録義務

(2)プロ向け業務(=適格機関投資家特例業務)を行う者であれば届出義務

(3)金商法施行前にファンドの運営(=特例投資運用業務)を行っていた者であれば届出義務が課されています。

そのうち、金商法施行前にファンドの運営(=特例投資運用業務)を行っていた者や同じく金商法施行前にプロ向け業務(=適格機関投資家特例業務)を行っていた者に対しては、金商法施行後3ヶ月以内(平成20年1月4日が期限)の届出義務が課されていました。

登録業者や届出業者の名称等をウェブサイトで公表することの一つの大きな目的は、投資家の方々に、自らの取引相手である業者が適正に登録・届出を行っているかを確認していただくことにあります。また、仮に無登録・無届で業務を行っていることを確認した場合には、当局へ情報提供していただくことを期待しています。

なお、注意していただきたいことは、金融庁ウェブサイトに掲載していることをもって、金融庁が業者の信頼性を保証しているというものではないということです。特に、届出ファンド業者には、免許業者や登録業者と異なり、参入に当たっての当局の審査プロセスがないということに留意が必要です。

○ 認定投資者保護団体制度の更なる活用を期待します!!

金融商品取引法(以下「金商法」という。)においては、投資者保護のための横断的法制の構築の一環として、「認定投資者保護団体」に関する規定を整備しています。

認定投資者保護団体制度は、苦情解決およびあっせん業務の業態横断的な取組みをさらに推進するため新たに設けられた制度であり、金商法上の自主規制機関以外の民間団体が金融商品取引業者等に関する苦情の解決およびあっせん業務を行う場合に、行政がこれを認定することにより、当該民間団体の業務の信頼性を確保しようとする枠組みです。

金商法が施行されて以降、社団法人生命保険協会が認定(平成19年9月30日認定)を受けております。認定投資者保護団体は、金融商品取引業者以外の者も設立が可能で、具体的には、たとえば、消費者団体、NPO法人や各種の業界団体等が考えられますが、これに限らず、認定の要件・基準を満たす民間団体は認定投資者保護団体になることが可能です。金融庁としましては、苦情解決・あっせん業務は、事後的な投資者保護策として非常に重要であることから、同制度が幅広く活用され、一層の投資者保護に寄与していただくことを強く期待しています。

○ 証券市場における不正・違法行為に関する情報を受け付けています!

証券取引等監視委員会 インサイダー取引や相場操縦、有価証券報告書の虚偽記載、証券会社などにおける無断売買や不当な勧誘などの証券市場に関する違法行為に気づいたら、証券取引等監視委員会まで情報をご提供ください。(なお、調査、検査の依頼や証券会社などとのトラブル処理には対応しておりません。) インターネットにおける情報受付窓口 |

一般からの情報提供を求めるポスター |

○ 株券電子化について

平成16年に、株券を電子化する法律(社債、株式等の振替に関する法律)が成立し、平成21年1月を目途に上場会社の株券を電子化するための準備が進められています。

株券電子化のスムーズな実施のためには、いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主を中心に関係者各位に早めの準備を行わって頂く必要があります。

ただ、株券の電子化については、まだまだ十分な知識をお持ちでない方が多いようです。

そこで、金融庁のウェブサイトの改訂(平成19年2月13日)等によって、個人投資家を中心とした関係者各位に株券電子化の概要やご留意頂きたい点をお伝えしてきたところですが、更に、より多くの方々に株券電子化について理解を深めて頂くべく、政府広報オンライン・お役立ち動画「株券電子化の準備 もうお済みですか」![]() では、株券の電子化の概要や留意点について広報を行っております。なお、この政府広報オンラインは、金融庁ウェブサイトからもアクセスできます。

では、株券の電子化の概要や留意点について広報を行っております。なお、この政府広報オンラインは、金融庁ウェブサイトからもアクセスできます。

以下では、株券電子化の概要と留意点のうち、特にご注意頂きたい点をピックアップします。

1. 概要

株券電子化は、上場会社の株式について、「株券」をなくし、証券保管振替機構

及び証券会社等の口座で、コンピューターにより電子的に管理しようとするものです。

及び証券会社等の口座で、コンピューターにより電子的に管理しようとするものです。

2. 留意点(タンス株券をお持ちの株主)

株券電子化にあたって、自宅や貸金庫などご自身で株券を管理されている株主(いわゆる「タンス株券」をお持ちの株主)については、特に以下の点に留意してください。

(1) お持ちの株券がご自分の名義ではなく、ご本人が株主としての権利を失ってしまうおそれもありますので、株他人名義となっている場合には、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託するか、少なくともご自分名義への書換手続を行ってください。

(2) お持ちの株券がご自分名義となっている場合、(1)のように株主としての権利が失われることはありませんが、株券電子化後に売却を行おうとする場合にスムーズに行うことができるようにする等のために、株券電子化実施の前に、証券会社等を通じて証券保管振替機構に預託しておくのが望ましいと考えられます。

なお、上記の証券会社等や証券保管振替機構における預託のための事務手続に時間を要することも予測されます。株券電子化のスムーズな実施に向け、上記預託のための手続はできるだけ早めに行うようにしてください(現在でも当該預託を行うことは可能です。)

※ 「株券電子化」については金融庁ウェブサイトにも掲載しています。金融庁ウェブサイトのトップページ「金融庁の政策 → 政策の一覧へ」から「株券電子化について」にアクセスしてください。

○ 新着情報メール配信サービスへのご登録のご案内

金融庁ウェブサイトでは、新着情報メール配信サービスを行っております。皆様のメールアドレスをあらかじめ登録していただきますと、毎月発行される「アクセスFSA」や日々発表される各種報道発表など、新着情報を1日1回、電子メールでご案内します。登録をご希望の方は、「新着情報メール配信サービス」にアクセスしてください。

○ 金融庁英語版ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスの開始

平成20年1月15日より金融庁英語版ウェブサイトにて新着情報メール配信サービスを開始しました。「電子メールアドレスの登録」画面で電子メールアドレスなどをあらかじめ登録すると、金融庁英語版ウェブサイトの新着情報を、新着情報が掲載された場合、1日1回、電子メールにてご案内致します。

※ 詳しくは、金融庁英語版ウェブサイトのTopからSubscribing to E-mail Information Serviceにアクセスしてください。

【2月の主な報道発表等】

※ ![]() マークのある項目につきましては、

マークのある項目につきましては、![]() から公表された内容にアクセスできます。

から公表された内容にアクセスできます。

検索

検索